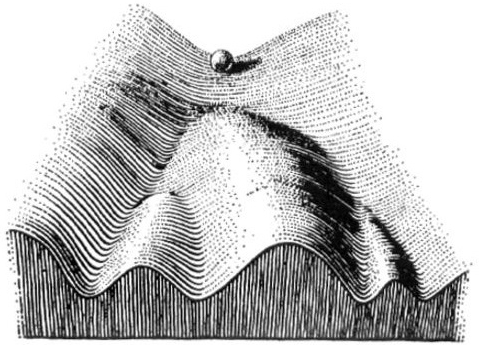

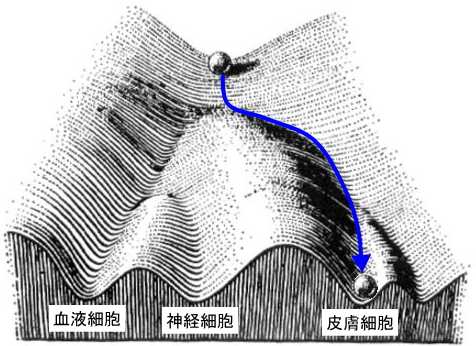

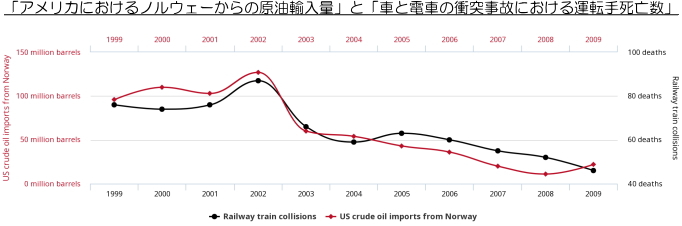

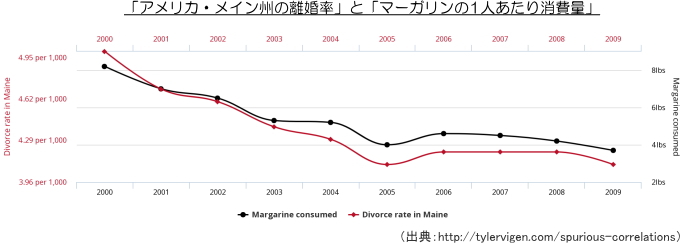

еПМе≠РгБЃз†Фз©ґгВТйАЪгБЧгБ¶и¶ЛгБИгБ¶гБПгВЛгВВгБЃпЉБдЇЇйЦУгБЃељҐи≥™гБЂгБКгБСгВЛйБЇдЉЭи¶БеЫ†гАБзТ∞еҐГи¶БеЫ†гАБгВ®гГФгВЄгВІгГНгГЖгВ£гВѓгВєгБЃељ±йЯњ

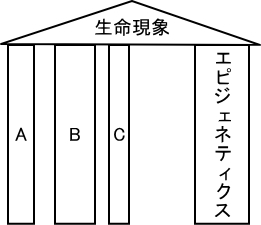

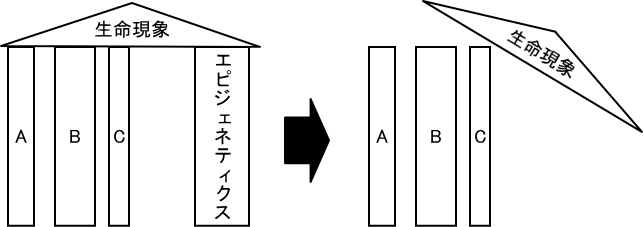

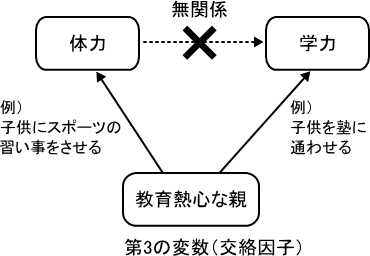

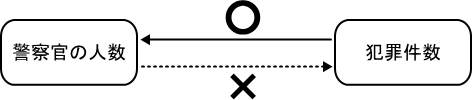

дЇЇйЦУгБЃељҐи≥™гБЂгАБйБЇдЉЭгБ®зТ∞еҐГгБМгБ©гБЃз®ЛеЇ¶ељ±йЯњгБЧгБ¶гБДгВЛгБЃгБЛгВТи™њгБєгВЛгБЯгВБгБЂгАБеПМе≠РгВТжіїзФ®гБЧгБЯз†Фз©ґгБМи°МгВПгВМгБ¶гБДгБЊгБЩгАВгБЊгБЯгАБйБЇдЉЭи¶БеЫ†гАБзТ∞еҐГи¶БеЫ†гБ®гБѓеИ•гБЃгВ®гГФгВЄгВІгГНгГЖгВ£гВѓгВєгБ®гБДгБЖиАГгБИжЦєгВВињСеєіж≥®зЫЃгВТйЫЖгВБгБ¶гБДгБЊгБЩгАВеПМе≠РгБЃз†Фз©ґгБІдљХгБМеИЖгБЛгВЛгБЃгБЛи©≥гБЧгБПи¶ЛгБ¶гБДгБНгБЊгБЧгВЗгБЖгАВ

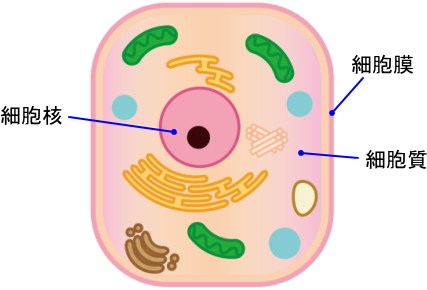

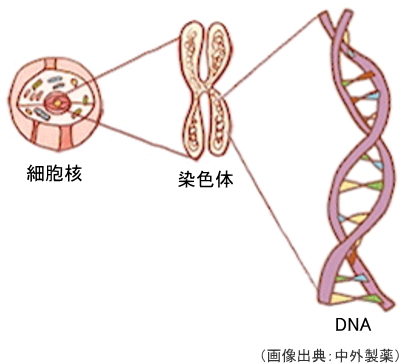

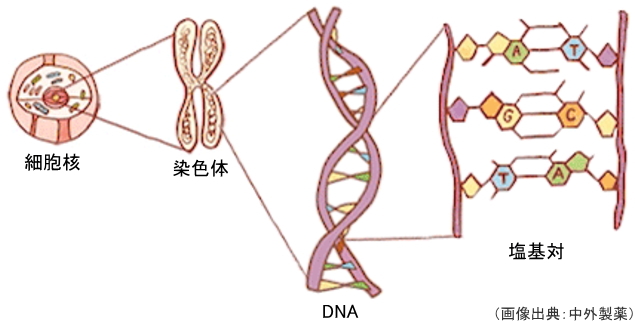

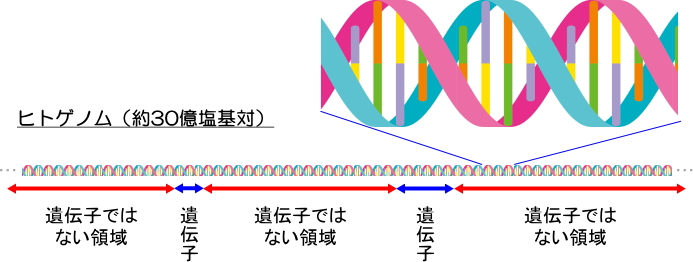

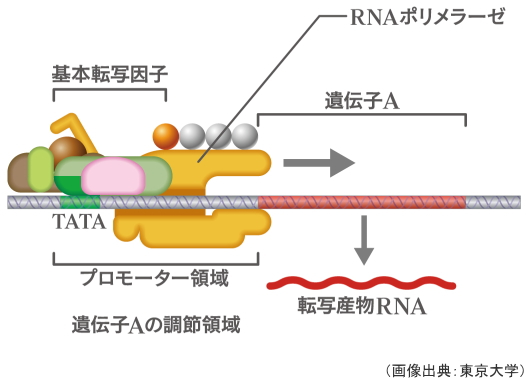

еПМе≠Рз†Фз©ґгБЃжДПзЊ©

еПМе≠Рз†Фз©ґгБѓ3з®Ѓй°ЮгБВгВЛ

еПМе≠РгБЂгБ§гБДгБ¶гБЃз†Фз©ґгБѓгАБ

вС†еПМе≠РгБЃз†Фз©ґ

вС°еПМе≠РгБЃгБЯгВБгБЃз†Фз©ґ

вСҐеПМе≠РгБЂгВИгВЛз†Фз©ґ

гБЃ3з®Ѓй°ЮгБМгБВгВКгБЊгБЩгАВ

гАМеПМе≠РгБЃз†Фз©ґгАНгБ®гБѓгАБеПМе≠РгБѓгБ™гБЬзФЯгБЊгВМгВЛгБЃгБЛгАБеПМе≠РгБѓеНШиГОеЕРгВДдЄЙгБ§е≠Рдї•дЄКгБ®дљХгБМзХ∞гБ™гВЛгБЃгБЛгАБеПМе≠РгБЃгБНгВЗгБЖгБ†гБДйЦҐдњВгБЃзЙєзХ∞жАІ etc.гБ®гБДгБ£гБЯгАБеПМе≠РгБЭгБЃгВВгБЃгБЂгБ§гБДгБ¶гБЃз†Фз©ґгБІгБЩгАВ

гАМеПМе≠РгБЃгБЯгВБгБЃз†Фз©ґгАНгБ®гБѓгАБеПМе≠РгБЃи¶™гБЂеѓЊгБЩгВЛжФѓжПігБЃгБВгВКжЦєгАБеПМе≠РгБ™гВЙгБІгБѓгБЃжВ©гБњгБЃиІ£ж±Їз≠Ц etc.гБ®гБДгБ£гБЯгАБеПМе≠РгБ®гБЭгБЃеЃґжЧПгГїйЦҐдњВиАЕгБМжК±гБИгВЛжВ©гБњгВТиІ£ж±ЇгБЩгВЛз†Фз©ґгБІгБЩгАВ

гАМеПМе≠РгБЂгВИгВЛз†Фз©ґгАНгБ®гБѓгАБеПМе≠РгВТеИЖжЮРгБЩгВЛгБУгБ®гБІгАБдЇЇйЦУпЉИеПМе≠РгБЂйЩРгВЙгБЪеЕ®гБ¶гБЃдЇЇйЦУпЉЙгБЃељҐи≥™пЉИжАІж†ЉгАБиГљеКЫ etc.пЉЙгБЂйБЇдЉЭгБ®зТ∞еҐГгБМгАБгБ©гБЃгВИгБЖгБЂгБ©гБЃз®ЛеЇ¶ељ±йЯњгБЧгБ¶гБДгВЛгБЛгВТжШОгВЙгБЛгБЂгБЩгВЛз†Фз©ґгБІгБЩгАВ

гАМеПМе≠РгБЃз†Фз©ґгАНгАБгАМеПМе≠РгБЃгБЯгВБгБЃз†Фз©ґгАНгБѓгАБеПМе≠РгВТгВµгГЭгГЉгГИгБЩгВЛгБЯгВБгБЃз†Фз©ґгБ®и®АгБИгБЊгБЩгАВдЄАжЦєгАМеПМе≠РгБЂгВИгВЛз†Фз©ґгАНгБѓгАБйБЇдЉЭзЪДгБЂзЙєжЃКжАІгБМгБВгВЛеПМе≠РгВТжЙЛжЃµгГїжЦєж≥ХгБ®гБЧгБ¶жіїзФ®гБЩгВЛз†Фз©ґгБ®и®АгБИгБЊгБЩгАВ

жЬђи®ШдЇЛгБІгБѓгАБгАМеПМе≠РгБЃз†Фз©ґгВТйАЪгБЧгБ¶и¶ЛгБИгБ¶гБПгВЛгВВгБЃгАНгБ®гБДгБЖгВњгВ§гГИгГЂгБЛгВЙгВВжО®еѓЯгБІгБНгВЛйАЪгВКгАБгАМеПМе≠РгБЂгВИгВЛз†Фз©ґгАНгБЂйЦҐгБЩгВЛеЖЕеЃєгБМгГ°гВ§гГ≥гБ®гБ™гВКгБЊгБЩгАВ

гАМеПМе≠РгБЂгВИгВЛз†Фз©ґгАНгБЛгВЙйБЇдЉЭи¶БеЫ†гАБзТ∞еҐГи¶БеЫ†гВТгБВгБґгВКеЗЇгБЩењЕи¶БжАІ

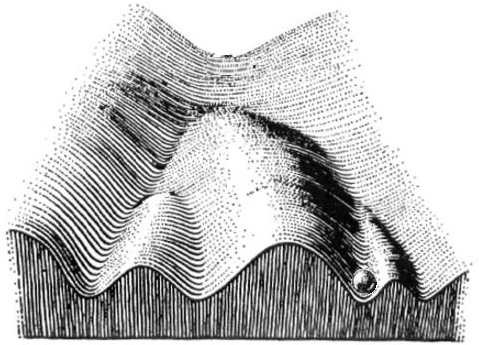

гБЭгВВгБЭгВВгАБгБВгВЛ嚥и≥™гБМгАБзФЯеСљзПЊи±°гБЃжЬАгВВеЯЇзЫ§гБ®гБ™гВЛи¶БеЫ†гБІгБВгВЛйБЇдЉЭе≠РгБЃељ±йЯњгВТеПЧгБСгБ¶гБДгВЛгБЃгБЛгАБеПЧгБСгБ¶гБДгВЛгБ™гВЙгБ©гБЃз®ЛеЇ¶гБ™гБЃгБЛгВТзІСе≠¶зЪДгБЂжШОгВЙгБЛгБЂгБЩгВЛгБУгБ®гБѓгАБзФЯеСљзІСе≠¶гБЃйЗНи¶БгБ™гГЖгГЉгГЮгБІгБЩгАВ

гБЭгБЧгБ¶гАБгБЭгБЃгБЯгВБгБЂгБѓгАБдЇЇйЦУгБЃе†іеРИгАБеПМе≠РгБЃеИЖжЮРгВТжЙЛжЃµгБ®гБЩгВЛгБЃгБМеЯЇжЬђгБ®гБ™гБ£гБ¶гБДгБЊгБЩпЉИеПМзФЯеЕРж≥ХпЉЙгАВ

гБЊгБЯгАБдЇЇйЦУгБЃељҐи≥™гБЃйБЇдЉЭи¶БеЫ†гАБзТ∞еҐГи¶БеЫ†гБМжШОгВЙгБЛгБЂгБ™гВЛгБУгБ®гБѓгАБи®АгБЖгБЊгБІгВВгБ™гБПгАБз†Фз©ґиАЕгБ†гБСгБІгБѓгБ™гБПдЄАиИђдЇЇгБЂгБ®гБ£гБ¶гВВжЬЙзФ®гБ™жГЕ冱гБ®гБ™гВКеЊЧгБЊгБЩгАВ

дЊЛгБИгБ∞гАБжАІж†ЉAгАБжАІж†ЉBгБЃйБЇдЉЭи¶БеЫ†гАБзТ∞еҐГи¶БеЫ†гБЃељ±йЯњеЇ¶гБМгАБжАІж†ЉAгАМйБЇдЉЭпЉЪ90пЉЕгАБзТ∞еҐГ10пЉЕгАНгАБжАІж†ЉBгАМйБЇдЉЭпЉЪ50пЉЕгАБзТ∞еҐГпЉЪ50пЉЕгАНгБІгБВгБ£гБЯгБ®гБЧгБЊгБЩгАВ

гБЭгБЖгБЩгВЛгБ®гАБжАІж†ЉAгВТгБЧгБ§гБСгБ™гБ©гБІе§ЙгБИгВИгБЖгБ®гБЧгБ¶гВВеКєжЮЬгБМеЊЧгВЙгВМгВЛеПѓиГљжАІгБѓдљОгБДгБІгБЩгБМгАБжАІж†ЉBгБІгБВгВМгБ∞еПѓиГљжАІгБМгБВгВЛгБ®гБДгБ£гБЯгБУгБ®гБМеИЖгБЛгВКгБЊгБЩгАВ

дЇЇгБѓгАБжЧ•гАЕдљХгБЛгБЧгВЙгБЃи°МеЛХгВТи°МгБДгАБдљХгБЛгБЧгВЙжИРйХЈгБЧгБ¶гБДгВЛгБ®иАГгБИгВЙгВМгБЊгБЩгБМгАБ1жЧ•24жЩВйЦУгБ®гБДгБЖжЬЙйЩРжЩВйЦУгБЃдЄ≠гБІгАБеКєзОЗзЪДеКєжЮЬзЪДгБ™еД™еЕИй†ЖдљНдїШгБСгБМи¶ЛгБИгБ¶гБПгВЛгБЛгВВгБЧгВМгБЊгБЫгВУгАВпЉИзІСе≠¶зЪДгБЂеЃЯи®ЉгБХгВМгБ¶гБДгВЛдЇЛеЃЯгВТгБ©гБЖжіїзФ®гБЩгВЛгБЛгБѓгАБдЇЇгБЭгВМгБЮгВМгБІгБЩгБЃгБІгАБдЄКи®ШгБѓгБВгБПгБЊгБІдЊЛгБІгБЩпЉЙ

еПМе≠РгБЃеИЖжЮРгБЃи©≥зі∞гБѓеЊМињ∞гБЧгБЊгБЩгБМгАБеЯЇжЬђзЪДгБ™иАГгБИжЦєгБѓжђ°гБЃйАЪгВКгБІгБЩгАВ

дЄАеНµжАІеПМзФЯеЕРгБѓйБЇдЉЭе≠РгВТ100пЉЕеЕ±жЬЙгБЩгВЛгБЃгБЂеѓЊгБЧгАБдЇМеНµжАІеПМзФЯеЕРгБѓ50пЉЕгБ®гБ™гВКгБЊгБЩгАВгБЧгБЛгБЧгАБзФЯиВ≤зТ∞еҐГгБѓгБїгБ®гВУгБ©еРМгБШгБІгБЩпЉИеЊМињ∞гБЧгБЊгБЩгБМгАБеО≥еѓЖгБЂгБѓеРМгБШйГ®еИЖгБ®йБХгБЖйГ®еИЖгВТеИЖгБСгБ¶еИЖжЮРгБЧгБЊгБЩпЉЙгАВ

еЊУгБ£гБ¶гАБгБВгВЛ嚥и≥™гБЂеѓЊгБЧгБ¶гАБеПМе≠РйЦУгБЃй°ЮдЉЉжАІгВТжѓФиЉГгБЧгБЯжЩВгБЂгАБдЄАеНµжАІеПМзФЯеЕРгБЃжЦєгБМдЇМеНµжАІеПМзФЯеЕРгВИгВКдЄКеЫЮгБ£гБ¶гБДгВМгБ∞гАБйБЇдЉЭзЪДељ±йЯњгБМе§ІгБНгБДгБ®гБДгБЖгБУгБ®гБЂгБ™гВКгБЊгБЩпЉИеЃЯйЪЫгБѓеО≥еѓЖгБЂжХ∞еА§гБІгБѓгБШгБНеЗЇгБЧгБЊгБЩпЉЙгАВ

гБ§гБЊгВКгАБдЇЇйЦУгБЃељҐи≥™гБЂгБКгБСгВЛйБЇдЉЭгАБзТ∞еҐГгБЃељ±йЯњгВТгАБеПМе≠РгБЃй°ЮдЉЉжАІгВТжіїзФ®гБЧгБ¶зµ±и®ИзЪДгБЂжО®еЃЪгБЩгВЛгБЃгБІгБЩгАВ

еПМе≠Рз†Фз©ґгБЂгБѓеПМе≠РгБЃгГђгВЄгВєгГИгГ™гБМйЗНи¶БгБ®гБ™гВЛ

и®АгБЖгБЊгБІгВВгБ™гБПгАБгАМеПМе≠РгБЂгВИгВЛз†Фз©ґгАНгВТи°МгБЖгБЯгВБгБЂгБѓгАБиЖ®е§ІгБ™еПМе≠РгБЃгГЗгГЉгВњгБМењЕи¶БгБ®гБ™гВКгБЊгБЩгАВзµ±и®ИзЪДеВЊеРСгВТзЃЧеЗЇгБЩгВЛењЕи¶БгБМгБВгВЛгБЯгВБгАБжЬАдљОгБІгВВ100зµДгАБжµЈе§ЦгБІгБѓжХ∞еНГзµДгБЃгГЗгГЉгВњгБЂгВИгВЛз†Фз©ґгВВе≠ШеЬ®гБЧгБЊгБЩгАВ

еЊУгБ£гБ¶гАБењЕи¶БгБ®гБ™гВЛгГЗгГЉгВњгВТеПЦеЊЧгБЩгВЛгБЯгВБгБЂгБѓгАБеПМе≠РгБЃдЇЇгБЯгБ°гБЃгГ™гВєгГИгБѓгВВгБ®гВИгВКгАБеПМе≠РгБЃдЇЇгБЯгБ°гБЂеЃЯйЪЫгБЂжІШгАЕгБ™гБУгБ®гВТеНФеКЫгБЧгБ¶гВВгВЙгБЖењЕи¶БжАІгБМеЗЇгБ¶гБНгБЊгБЩгАВ

еЃєжШУгБЂжГ≥еГПгБІгБНгВЛйАЪгВКгАБ1гБ§гБЃз†Фз©ґгВТи°МгБЖгБ†гБСгБІгВВгАБиОЂе§ІгБ™и≥ЗйЗСгБ®иЖ®е§ІгБ™дљЬж•≠йЗПпЉИеКіеКЫпЉЙгБМењЕи¶БгБ®гБ™гВКгБЊгБЩгАВ

жЭ±дЇђйГљдЄ≠йЗОеМЇгБЂгБВгВЛжЭ±дЇђе§Іе≠¶жХЩиВ≤е≠¶йГ®йЩДе±ЮдЄ≠з≠ЙжХЩиВ≤е≠¶ж†°гБѓгАБдЄЦзХМгБІгВВзПНгБЧгБДгАМеПМе≠Ре≠¶ж†°гАНгБІгБЩгАВ

70еєідї•дЄКгАБеПМе≠РгБЃз†Фз©ґгВТи°МгБ£гБ¶гБКгВКгАБеПМе≠РгБЃзФЯеЊТгВТ祯дњЭгБЩгВЛгБЯгВБгБЂеЕ•е≠¶и©¶й®УгБЂеПМе≠РпЉИorдЄЙгБ§е≠РпЉЙгБЃеЛЯйЫЖжЮ†гВТи®≠гБСгБ¶гБДгВЛгБїгБ©гБІгБЩгАВжѓОеєігАБзФЯеЊТжХ∞пЉИ1е≠¶еєі120дЇЇпЉЙгБЃ2еЙ≤з®ЛеЇ¶гБМеПМе≠РпЉИorдЄЙгБ§е≠РпЉЙгБЃзФЯеЊТгБІгБЩгАВ

еПМе≠РгБЃзФЯеЊТгВТжіїзФ®гБЧгБ¶гАБзЙєгБЂе≠¶ж†°жХЩиВ≤гБЂгБКгБСгВЛйБЇдЉЭи¶БеЫ†гАБзТ∞еҐГи¶БеЫ†пЉИзі†и≥™гБЛе≠¶зњТгБЛпЉЙгВТжШОгВЙгБЛгБЂгБЧгАБдЄАиИђгБЃжХЩиВ≤зПЊе†ігБЂгГХгВ£гГЉгГЙгГРгГГгВѓгБЩгВЛгБУгБ®гВТзЫЃзЪДгБ®гБЧгБ¶гБДгБЊгБЩгАВ

гБЊгБЯгАБдЄЦзХМдЄ≠гБЃеПМе≠Рз†Фз©ґиАЕгБЯгБ°гБѓгАБз†Фз©ґгБЂеНФеКЫгБЧгБ¶гБПгВМгВЛеПМе≠РгБЯгБ°гВТзЩїйМ≤гБЩгВЛгВЈгВєгГЖгГ†гАМеПМзФЯеЕРгГђгВЄгВєгГИгГ™гАНгБЃжІЛзѓЙгВТи°МгБ£гБ¶гБДгБЊгБЩгАВжЧ•жЬђгБІгВВгАБе§ІйШ™е§Іе≠¶гВДжЕґжЗЙе§Іе≠¶гБ™гБ©гБМгАБеПМзФЯеЕРгГђгВЄгВєгГИгГ™гБЃжІЛзѓЙгВТи°МгБ£гБ¶гБДгБЊгБЩгАВ

еПМе≠РгБЃеЃЪзЊ©

еПМе≠РгБЃеЃЪзЊ©гБЂгБ§гБДгБ¶гАБгБУгБУгБІжКЉгБХгБИгБ¶гБКгБНгБЯгБДгБ®жАЭгБДгБЊгБЩгАВ

гАМеРМжЩВгБЂзФЯгБЊгВМгБЯ2дЇЇгБЃе≠РдЊЫгАНгБ®гБДгБЖзРЖиІ£гБМдЄАиИђзЪДгБЛгБ®жАЭгБДгБЊгБЩгБМгАБеРМжЩВгБЂзФЯгБЊгВМгВЛгБУгБ®гБѓзЙ©зРЖзЪДгБЂгБВгВКеЊЧгБЪгАБе§ЪгБПгБѓжХ∞еИЖз®ЛеЇ¶гБЃжЩВйЦУеЈЃгВТжМБгБ£гБ¶еЗЇзФ£гБХгВМгБЊгБЩгАВгБЊгБЯгАБз®АгБІгБЩгБМгАБжХ∞жЩВйЦУгАБжХ∞жЧ•гАЬжХ∞еНБжЧ•гБЃжЩВйЦУеЈЃгБІзФЯгБЊгВМгВЛе†іеРИгВВгБВгВКгБЊгБЩгАВ

гВЃгГНгВєи®ШйМ≤гБІгБѓ87жЧ•еЈЃгБ®гБДгБЖи®ШйМ≤гБМгБВгВКгАБйЭЮеЕђеЉПгБ™и®ШйМ≤гБІгБѓ95жЧ•еЈЃгБ®гБДгБЖгБЃгБМгБВгВКгБЊгБЩгАВ

гБ™гБЬгБУгБЃгВИгБЖгБ™йХЈжЩВйЦУеЈЃгБЃи®ШйМ≤гБМе≠ШеЬ®гБЩгВЛгБЛгБ®гБДгБЖгБ®гАБжШФгБѓеЗЇзФ£еЙНгБЂеПМе≠РгБ®гБДгБЖгБЃгБМеИЖгБЛгВЙгБ™гБЛгБ£гБЯгБЯгВБгАБ1дЇЇзФЯгБЊгВМгБ¶зµВгВПгВКгБ®жАЭгБ£гБ¶гБДгБЯгВЙгАБгВВгБЖ1дЇЇгБКиЕєгБЃдЄ≠гБЂжЃЛгБ£гБ¶гБДгБ¶гАБеЊМгБЛгВЙж∞ЧдїШгБДгБ¶еПЦгВКеЗЇгБХгВМгВЛгБ®гБДгБЖгБУгБ®гБМгБВгБ£гБЯгБЛгВЙгБІгБЩгАВ

гБЊгБЯгАБзЙЗжЦєгБЃзЩЇиВ≤гБМиК≥гБЧгБПгБ™гБДе†іеРИгБ™гБ©гБѓгАБжѓНдљУгБЂгБ®гБ©гВБгБ¶жИРйХЈгБЧгБ¶гБЛгВЙеИЖе®©гБ®гБДгБЖгБУгБ®гВВгБВгВКгБЊгБЩгАВ

еЗЇзФ£гБЃгВњгВ§гГЯгГ≥гВ∞гБМжЈ±е§ЬгБЂгБ™гВЛгБ®гАБжЧ•гВТгБЊгБЯгБДгБІзФЯгБЊгВМгВЛе†іеРИгВВгБВгВЛгБЯгВБгАБгБЭгБЃе†іеРИгБѓи™ХзФЯжЧ•гБМзХ∞гБ™гВЛеПМе≠РгБ®гБ™гВКгБЊгБЩгАВгБЊгБЯгАБе§ІжЩ¶жЧ•гБЃжЈ±е§ЬгБЂжЧ•гВТгБЊгБЯгБДгБІзФЯгБЊгВМгВЛгБ®гАБи™ХзФЯеєігБМзХ∞гБ™гВЛеПМе≠РгБ®гБ™гВКгБЊгБЩгАВ

дї•дЄКгБЃгВИгБЖгБ™гВ±гГЉгВєгВВгБВгВЛгБЯгВБгАБеПМе≠РгВТеО≥еѓЖгБЂеЃЪзЊ©гБЩгВЛгБ™гВЙгАБгАМеРМжЩВжЬЯгБЂзЩЇиВ≤гБЧгБ¶зФЯгБЊгВМгБЯ2дЇЇгБЃе≠РдЊЫгАНгБ®гБДгБЖеЃЪзЊ©гБЂгБ™гВКгБЊгБЩгАВ

еПМе≠РгБ®дЄАи®АгБЂи®АгБ£гБ¶гВВгАБгБДгБПгБ§гБЛз®Ѓй°ЮгБМгБВгВКгБЊгБЩгАВ

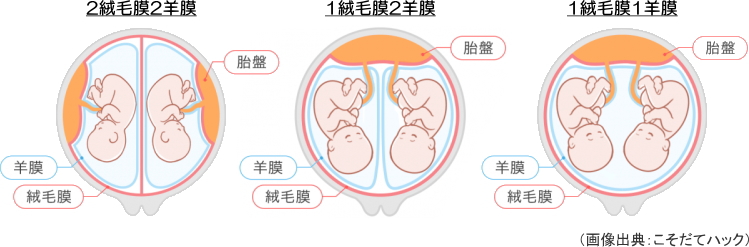

гБЊгБЪгАБдЄАеНµжАІеПМзФЯеЕРгБ®дЇМеНµжАІеПМзФЯеЕРгБ®гБДгБЖеИЖй°ЮгБМгБВгВКгБЊгБЩгАВдЄАеНµжАІеПМзФЯеЕРгБѓгАБ1гБ§гБЃеПЧз≤ЊеНµгБМ2гБ§гБЂеИЖгБЛгВМгВЛгБЃгБЂеѓЊгБЧгБ¶гАБдЇМеНµжАІеПМзФЯеЕРгБѓгАБ2гБ§гБЃеНµе≠РгБМжОТеНµгБХгВМгБЯгБ®гБУгВНгБЂеИ•гАЕгБЃз≤Ње≠РгБМеПЧз≤ЊгБЧгБ¶зФЯгБЊгВМгБЯгВВгБЃгБІгБЩгАВ

дЄАеНµжАІеПМзФЯеЕРгБЂгБКгБДгБ¶гАБеПЧз≤ЊеНµгБМгБ™гБЬ2гБ§гБЂеИЖгБЛгВМгВЛгБЃгБЛгБ®гБДгБЖгГ°гВЂгГЛгВЇгГ†гБѓиІ£жШОгБХгВМгБ¶гБДгБЊгБЫгВУгАВ

иЗ™зДґгБ™е¶К宆гГїеЗЇзФ£гБЃе†іеРИгАБеПМе≠РгБМгБІгБНгВДгБЩгБДгБЛгБ©гБЖгБЛгБѓдЇЇз®ЃгБЂгВИгБ£гБ¶еЈЃгБМгБВгВКгАБе§ЪгБДй†ЖгБЂдЄ¶гБєгВЛгБ®йїТиЙ≤дЇЇз®ЃгАБзЩљиЙ≤дЇЇз®ЃгАБйїДиЙ≤дЇЇз®ЃгБЃй†ЖгБ®гБ™гВКгБЊгБЩгАВжЧ•жЬђгБЂгБКгБСгВЛдЄАеНµжАІеПМзФЯеЕРгБЃеЗЇзФЯзОЗгБѓзіД0.4пЉЕгАБдЇМеНµжАІеПМзФЯеЕРгБЃеЗЇзФЯзОЗгБѓзіД0.5пЉЕгБ®гБ™гБ£гБ¶гБДгБЊгБЩгАВ

гБЊгБЯгАБзµ®жѓЫиЖЬгБ®зЊКиЖЬгБЃжХ∞гБЂгВИгВЛеИЖй°ЮгВВгБВгВКгБЊгБЩгАВ

гБКиЕєгБЃдЄ≠гБЃиµ§гБ°гВГгВУгБ®зЊКж∞ігБѓгБДгБПгБ§гБЛгБЃиЖЬгБІеМЕгБЊгВМгБ¶гБКгВКгАБжЬАгВВеЖЕеБігБМзЊКиЖЬгАБгБЭгБЃгБЩгБРе§ЦеБігБМзµ®жѓЫиЖЬгБ®гБ™гБ£гБ¶гБДгБЊгБЩгАВ2зµ®жѓЫиЖЬ2зЊКиЖЬгАБ1зµ®жѓЫиЖЬ2зЊКиЖЬгАБ1зµ®жѓЫиЖЬ1зЊКиЖЬгБЃ3гГСгВњгГЉгГ≥гБМе≠ШеЬ®гБЧгБЊгБЩгАВ

зµ®жѓЫиЖЬгБЃеЖЕеБігБЂзЊКиЖЬгБМе≠ШеЬ®гБЩгВЛгБЯгВБгАБ2зµ®жѓЫиЖЬ1зЊКиЖЬгБѓзЙ©зРЖзЪДгБЂзЩЇзФЯгБЧгБЊгБЫгВУгАВ

гБЊгБЪгАБдЇМеНµжАІеПМзФЯеЕРгБѓгАБ2гБ§гБЃеПЧз≤ЊеНµгБМгБЭгВМгБЮгВМзЭАеЇКгБЩгВЛгБЯгВБ2зµ®жѓЫиЖЬ2зЊКиЖЬгБ®гБ™гВКгБЊгБЩгАВдЄАеНµжАІеПМзФЯеЕРгБѓгАБ2зµ®жѓЫиЖЬ2зЊКиЖЬгАБ1зµ®жѓЫиЖЬ2зЊКиЖЬгАБ1зµ®жѓЫиЖЬ1зЊКиЖЬгБЃгБ©гБЃгГСгВњгГЉгГ≥гВВе≠ШеЬ®гБЧгБЊгБЩгАВ

еПЧз≤ЊеНµгБЃеИЖи£ВгБМжѓФиЉГзЪДжЧ©гБДжЧ•жХ∞пЉИеПЧз≤Њ3жЧ•дї•еЖЕпЉЙгБЂиµЈгБУгВМгБ∞гАБгБЭгВМгБЮгВМгБМе≠РеЃЃеЖЕгБЃйЫҐгВМгБЯе†іжЙАгБЂзЭАеЇКгБЧгВДгБЩгБДгБЯгВБгАБ2зµ®жѓЫиЖЬ2зЊКиЖЬгБЂгБ™гВКгБЊгБЩгАВ

еИЖи£ВгБМгВВгБЖе∞СгБЧйБЕгБПгБ™гВЛгБ®пЉИеПЧз≤Њ4жЧ•пљЮ7жЧ•пЉЙгАБзЭАеЇКгБЧгБ¶гБЛгВЙеИЖи£ВгБЩгВЛгБЯгВБгАБзЊКиЖЬгБѓеИ•гАЕгБІзµ®жѓЫиЖЬгБѓ1гБ§гБ®гБ™гВКгАБ1зµ®жѓЫиЖЬ2зЊКиЖЬгБ®гБ™гВКгБЊгБЩгАВеИЖи£ВгБМжЫігБЂйБЕгБДгБ®пЉИеПЧз≤Њ8жЧ•дї•йЩНпЉЙгАБзЊКиЖЬгВВ1гБ§гБ®гБ™гВКгАБ1зµ®жѓЫиЖЬ1зЊКиЖЬгБ®гБ™гВКгБЊгБЩгАВ

дЄАеНµжАІеПМзФЯеЕРгБЂгБКгБСгВЛеРДгАЕгБЃеЙ≤еРИгБѓгАБ1зµ®жѓЫиЖЬ2зЊКиЖЬгБМзіД75пЉЕгАБ2зµ®жѓЫиЖЬ2зЊКиЖЬгБМзіД25пЉЕгБІгАБ1зµ®жѓЫиЖЬ1зЊКиЖЬгБѓз®АгБЂгБЧгБЛзЩЇзФЯгБЧгБЊгБЫгВУгАВ

2зµ®жѓЫиЖЬ2зЊКиЖЬгБѓгАБдЄАеНµжАІеПМзФЯеЕРгБЃе†іеРИгБ®дЇМеНµжАІеПМзФЯеЕРгБЃе†іеРИгБМгБВгВКгБЊгБЩгБМгАБиГОзЫ§гБМ2гБ§гБВгВЛгБЯгВБгАБдЄАеНµжАІеПМзФЯеЕРгБІгБВгБ£гБ¶гВВдЇМеНµжАІеПМзФЯеЕРгБ®йЦУйБХгБДгВДгБЩгБПгАБзФ£зІСеМїгБІгВВдЇМеНµжАІеПМзФЯеЕРгБ®дЉЭгБИгБ¶гБЧгБЊгБЖгБУгБ®гБМгБВгВКгБЊгБЩгАВ

гБЊгБЯгАБеЕИгБЂеПЦгВКеЗЇгБХгВМгБЯжЦєгВТдЊњеЃЬдЄКгАБзђђдЄАе≠РгБ®гБЧгБ¶гБДгБЊгБЩгАВеПМе≠РгБѓиГОеЖЕгБІгБЧгБ∞гБЧгБ∞дљНзљЃгВТе§ЙгБИгВЛгБЯгВБгАБиЗ™зДґеИЖе®©гБІгБ©гБ°гВЙгБМеЕИгБЂеПЦгВКеЗЇгБХгВМгВЛгБЛгБѓеБґзДґгБЂгВИгВКгБЊгБЩгАВгБЊгБЯгАБеЄЭзОЛеИЗйЦЛгБЂгБКгБДгБ¶гБѓгАБгБ©гБ°гВЙгВТеЕИгБЂеПЦгВКеЗЇгБЩгБЛгБЃи¶ПеЙЗжАІгБѓгБВгВКгБЊгБЫгВУгАВ

жШОж≤їжЩВдї£гБЊгБІгБѓгАБгВИгВКйХЈжЩВйЦУжѓНдљУеЖЕгБЂгБДгБЯгБ®гБДгБЖзРЖзФ±гБІгАБеЊМгБЛгВЙзФЯгБЊгВМгБЯжЦєгВТзђђдЄАе≠РгБ®гБЩгВЛжЕ£зњТгВВе≠ШеЬ®гБЧгБЊгБЧгБЯгБМгАБ1874еєігБЃе§™жФњеЃШеЄГеСКгБІгАБеЕИгБЂеПЦгВКеЗЇгБХгВМгБЯжЦєгВТзђђдЄАе≠РгБ®гБЩгВЛж≥ХзЪДеЯЇжЇЦгБМгБІгБНгБЯгБЯгВБгАБзПЊеЬ®гВВеЕИгБМзђђдЄАе≠РгБ®гБЧгБ¶жЙ±гВПгВМгБ¶гБДгБЊгБЩгАВ

дЇЇйЦУгБЃељҐи≥™гБЂгБКгБСгВЛйБЇдЉЭзЪДељ±йЯњгАБзТ∞еҐГзЪДељ±йЯњгВТгБѓгБШгБНеЗЇгБЩгБЯгВБгБЃзІСе≠¶зЪДжЙЛж≥Х

еПМе≠РгБЃй°ЮдЉЉжАІгБЛгВЙдЇЇйЦУгБЃељҐи≥™гБЃйБЇдЉЭзЪДељ±йЯњгАБзТ∞еҐГзЪДељ±йЯњгВТеИЖжЮРгБЩгВЛгБЯгВБгБЃзµ±и®ИзЪДеЯЇз§О

еПМе≠РгБЃй°ЮдЉЉжАІгБЛгВЙгАБеПМе≠РгБЂйЩРгВЙгБЪдЄАиИђгБЃдЇЇйЦУгБЃељҐи≥™гБМгАБгБ©гБЃгБПгВЙгБДйБЇдЉЭгБЃељ±йЯњгАБзТ∞еҐГгБЃељ±йЯњгВТеПЧгБСгБ¶гБДгВЛгБЛгВТеИЖжЮРгБЩгВЛпЉИиЂЦзРЖзЪДгБЂе∞ОгБНеЗЇгБЩпЉЙгБЂгБѓгАБзµ±и®Ие≠¶гБЃеЯЇз§ОзЪДгБ™зРЖиІ£гБМењЕй†ИгБ®гБ™гВКгБЊгБЩгАВ

дЄ≠ењГгБ®гБ™гВЛж¶ВењµгБѓгАБйЂШж†°жХ∞е≠¶гБІзњТгБЖгАМзЫЄйЦҐгАНгАБгАМеИЖжХ£гАНгАБгАМеЕ±еИЖжХ£гАНгБЃиАГгБИжЦєгБІгБЩгАВеЕЈдљУзЪДгБ™еИЖжЮРжЙЛж≥ХгБЃеЙНгБЂгАБгБЊгБЪгАБеИЖжХ£гБЂгБ§гБДгБ¶з∞°еНШгБЂеЊ©зњТгБЧгБ¶гБКгБНгБЊгБЧгВЗгБЖгАВ

гАМеИЖжХ£гАНгБѓењШгВМгБ¶гБЧгБЊгБ£гБЯгБ®гБДгБЖдЇЇгБІгВВгАБгАМеє≥еЭЗеА§гАНгАБгАМдЄ≠е§ЃеА§гАНгАБгАМжЬАй†їеА§гАНгБѓи¶ЪгБИгБ¶гБДгВЛгАБзЯ•гБ£гБ¶гБДгВЛдЇЇгВВе§ЪгБДгБЛгБ®жАЭгБДгБЊгБЩгАВгБУгВМгВЙ3гБ§гБѓгАБжЧ•еЄЄзФЯжіїгБІгВВгВИгБПзЫЃгБЂгБЩгВЛеА§гБІгАБдЄАиИђгБЃдЇЇгАЕгБЂжµЄйАПгБЧгБ¶гБДгВЛеА§гБ®и®АгБИгБЊгБЩгАВ

вАїдЄ≠е§ЃеА§пЉЪе∞ПгБХгБДй†ЖгБЂдЄ¶гБєгБЯжЩВгБЃзЬЯгВУдЄ≠гБЃеА§ / жЬАй†їеА§пЉЪеЗЇгБ¶гБПгВЛй†їеЇ¶гБМжЬАгВВйЂШгБДеА§

дЊЛгБИгБ∞гАБгАМе∞П6зФЈе≠РгБЃеє≥еЭЗиЇЂйХЈгАНгАБгАМжЧ•жЬђдЇЇгБЃеєіеПОгБЃдЄ≠е§ЃеА§гАНгАБгАМAKBгБЃзЈПйБЄжМЩгБІ1дљНгБЃдЇЇпЉИжКХз•®жХ∞гБЃжЬАй†їеА§пЉЙгАНгБ®гБДгБЖеЕЈеРИгБІгБЩгАВ

гБУгВМгВЙ3гБ§гБЃеА§гБѓгАБгБЭгБЃйЫЖеРИпЉИйЫЖеЫ£пЉЙгБЃ1гБ§гБЃдї£и°®еА§гБІгБЩгАВеЊУгБ£гБ¶гАБзФЈе•≥гБЃйБХгБДгАБжЧ•жЬђгБ®гВҐгГ°гГ™гВЂгБЃйБХгБДгАБеОїеєігБЃAKBгБ®дїКеєігБЃAKBгБЃйБХгБДгБ®гБДгБЖгВИгБЖгБЂгАБйЫЖеЫ£йЦУгБЃжѓФиЉГгВТгБЩгВЛе†іеРИгБЂгБѓгБВгВЛз®ЛеЇ¶ељєзЂЛгБ§гБЛгВВгБЧгВМгБЊгБЫгВУгБМгАБгБВгБПгБЊгБІдї£и°®еА§гБ™гБЃгБІйЫЖеЫ£гВТи°®гБЧгБ¶гБДгВЛгВПгБСгБІгБѓгБВгВКгБЊгБЫгВУгАВ

гБ§гБЊгВКгАБгБВгВЛйЫЖеЫ£гВТи¶ЛгБЯжЩВгАБгБДгВНгВУгБ™дЇЇпЉИзЙ©пЉЙгБМгБДгВЛгВПгБСгБІгБЩгБМгАБгБЭгБЃгВИгБЖгБ™е§ЪжІШжАІгБѓзД°и¶ЦгБЩгВЛеА§гБ™гБЃгБІгБЩгАВгБЭгВМгБЂеѓЊгБЧгБ¶гАБгБВгВЛйЫЖеЫ£гБЃе§ЪжІШжАІгВТи°®гБЩеА§гБМгАМеИЖжХ£гАНгБІгБЩгАВ

еИЖгБЛгВКгВДгБЩгБПеЕЈдљУзЪДгБЂи¶ЛгБ¶гБДгБНгБЊгБЧгВЗгБЖгАВгАМжЧ•жЬђеЫљж∞С1дЇЇ1дЇЇгБЃеПОеЕ•гАНгВТдЊЛгБ®гБЧгБЊгБЩгАВжЧ•жЬђгБѓи≥ЗжЬђдЄїзЊ©гБЃгБЯгВБгАБеЫљж∞С1дЇЇ1дЇЇгБЃеПОеЕ•гБѓгАБгБЛгБ™гВКгГРгГ©гБ§гБДгБ¶гБДгВЛгБЃгБМзПЊзКґгБІгАБеє≥еЭЗеА§гАБдЄ≠е§ЃеА§гАБжЬАй†їеА§гБ™гБ©гБІгБѓеЃЯжЕЛгВТи°®гБЧгБ¶гБДгВЛгБ®гБѓи®АгБДйЫ£гБДгБІгБЩгАВ

еЃЯжЕЛгВТгВИгБПи°®гБЧгБ¶гБДгВЛгВВгБЃгБ®гБЧгБ¶гАБгБЊгБЪеИЖеЄГгБМгБВгБТгВЙгВМгБЊгБЩгАВгБУгВМгБѓгАБеЫљж∞С1дЇЇ1дЇЇгБЃеПОеЕ•гВТеЫ≥з§ЇпЉИгВ∞гГ©гГХеМЦпЉЙгБЧгБЯгВВгБЃгБІгАБгБЊгБХгБЂеЃЯжЕЛгБЭгБЃгВВгБЃгБІгБЩгАВ

гБЭгБЧгБ¶гАБгБУгБЃгВИгБЖгБЂгГРгГ©гБ§гБДгБ¶гБДгВЛзКґжЕЛгВТз§ЇгБЩжМЗж®ЩпЉИеА§пЉЙгБМгАБгАМеИЖжХ£гАНгБ™гБЃгБІгБЩгАВжХ∞е≠¶зЪДгБЂгБѓгАМ ![]() гАНгБ®гБ™гВКгАБгАМеРДдЇЇгБЃеПОеЕ•(

гАНгБ®гБ™гВКгАБгАМеРДдЇЇгБЃеПОеЕ•( ![]() )гБ®еє≥еЭЗеПОеЕ•(

)гБ®еє≥еЭЗеПОеЕ•( ![]() )гБЃеЈЃгБЃ2дєЧгБЃеє≥еЭЗгАНгБІгБВгВКгАБгБЊгБХгБЂгГРгГ©гБ§гБНзКґжЕЛгВТи°®гБЧгБ¶гБДгВЛгБЃгБМеИЖгБЛгВЛгБЛгБ®жАЭгБДгБЊгБЩгАВ

)гБЃеЈЃгБЃ2дєЧгБЃеє≥еЭЗгАНгБІгБВгВКгАБгБЊгБХгБЂгГРгГ©гБ§гБНзКґжЕЛгВТи°®гБЧгБ¶гБДгВЛгБЃгБМеИЖгБЛгВЛгБЛгБ®жАЭгБДгБЊгБЩгАВ

и®АгБЖгБЊгБІгВВгБ™гБПгАБгБВгВЛйЫЖеЫ£гБЂе±ЮгБЩгВЛдЇЇгБЃгБДгВНгБДгВНгБ™еА§пЉИеПОеЕ•гАБгГЖгВєгГИгБЃзВєжХ∞гАБиЇЂйХЈгАБпљ•пљ•пљ•пЉЙгБѓгАБгГРгГ©гБ§гБПгБЃгБМйАЪеЄЄгБІгБЩгАВеЊУгБ£гБ¶гАБжЧ•жЬђгБІгБѓзЫЃеЃЙгБ®гБЧгБ¶еє≥еЭЗеА§гАБдЄ≠е§ЃеА§гАБжЬАй†їеА§гБ™гБ©гБМжО°зФ®гБХгВМгБ¶гБДгВЛе†іеРИгБМе§ЪгБДгБІгБЩгБМгАБгБЭгВМгВЙгБЃеА§гБІгБѓгБїгБ®гВУгБ©зЫЃеЃЙгБЂгБ™гБ£гБ¶гБДгБ™гБДгБЂз≠ЙгБЧгБДгБ®и®АгБИгБЊгБЩгАВ

гБЂгВВгБЛгБЛгВПгВЙгБЪгАБгБЭгВМгВЙгБЃеА§гБМгВИгБПдљњгВПгВМгВЛгБЃгБѓгАБжЧ•жЬђеЫљж∞СгБЃжХ∞е≠¶гГ™гГЖгГ©гВЈгГЉгБЃеХПй°МгБ®и®АгВПгБЦгВЛгВТеЊЧгБЊгБЫгВУгАВ

дЄЦгБЃдЄ≠гБЃзПЊи±°гВТзРЖиІ£гБЩгВЛдЄКгБІгАБеЃЯжЕЛгВТгВИгБПи°®гБЧгБ¶гБДгВЛгАМеИЖжХ£гАНгВТзФ®гБДгВЛгБЃгБѓиЗ™зДґгБІгБВгВКгАБжЬЙеКєгБІгВВгБВгВЛгБЯгВБгАБйЂШж†°жХ∞е≠¶гБІи©≥гБЧгБПзњТгБЖгВИгБЖгБЂгБ™гБ£гБ¶гБДгБЊгБЩгАВ

гБЭгБЧгБ¶гАБеИЖжХ£гВТзФ®гБДгВЛгБУгБ®гБІзРЖзФ±гВТжОҐгВЛгБУгБ®гВВгБІгБНгВЛгБЃгБІгБЩгАВпЉИгБУгВМгВТгАМеИЖжХ£еИЖжЮРгАНгБ®и®АгБДгБЊгБЩпЉЙ

гБВгВЛйЫЖеЫ£гБЂе±ЮгБЩгВЛдЇЇгБЃеА§гБМгГРгГ©гБ§гБПгБЃгБѓгАБи®АгБЖгБЊгБІгВВгБ™гБПдљХгБЛгБЧгВЙзРЖзФ±гБМгБВгВКгБЊгБЩгАВдЊЛгБИгБ∞гАБе≠¶ж•≠жИРзЄЊгБІгБВгВМгБ∞гАБйБЇдЉЭгАБгБЧгБ§гБСгГїжХЩиВ≤гАБеК™еКЫгАБйБЛгБ™гБ©жІШгАЕгБ™и¶БеЫ†гБМйЦҐгВПгБ£гБ¶гБДгБЊгБЩгАВ

йБЇдЉЭпЉИзФЯгБЊгВМгБ§гБНгБЃиГљеКЫпЉЙгБѓйЂШгБДгБЃгБЂеК™еКЫгБЧгБ™гБДдЇЇгАБеК™еКЫгБЩгВЛгБЃгБЂйБЛгБЂжБµгБЊгВМгБ™гБДдЇЇгБ™гБ©гАБгБДгВНгБДгВНгБ™дЇЇгБМе≠ШеЬ®гБЧгБЊгБЩгАВеРДи¶БеЫ†гБѓгАБдљОгБДдЇЇгБЛгВЙйЂШгБДдЇЇгБЊгБІгБДгВНгБДгВНе≠ШеЬ®гБЧгАБгБЭгБЃзµДгБњеРИгВПгБЫгБѓзД°йЩРгБ®гБ™гВКгБЊгБЩгАВ

гБЭгБЃгВИгБЖгБЂиАГгБИгВЛгБ®гАБ1дЇЇ1дЇЇгБЃе≠¶ж•≠жИРзЄЊгБМгБДгБЛгБ™гВЛзРЖзФ±гБІгБЭгБЖгБ™гБ£гБЯгБЃгБЛгАБгБЭгБУгБЂеОЯеЙЗгВДж≥ХеЙЗжАІгБ™гБ©жОҐгВЛгБЃгБѓгАБдЄНеПѓиГљгБІгБѓгБ™гБДгБЛгБ®жАЭгВПгВМгБЊгБЩгАВ

гБЧгБЛгБЧгАБзµ±и®Ие≠¶гВТдљњгБИгБ∞гАБйЫЖеЫ£еЕ®дљУгБ®гБЧгБ¶и¶ЛгВЛгБ®гАБгБ©гБЃи¶БеЫ†гБЃеѓДдЄОзОЗпЉИгВ§гГ≥гГСгВѓгГИпЉЙгБМгБ©гБЃз®ЛеЇ¶гБ™гБЃгБЛпЉИex.дЄАзХ™йЦҐдњВгБЧгБ¶гБДгВЛи¶БеЫ†гБѓгБ©гВМгБЛпЉЙеИЖгБЛгВЛгБЃгБІгБЩгАВгБЭгВМгБѓгАБеЕ®дљУгБЃеИЖжХ£гВТеРДи¶БеЫ†гБЃеИЖжХ£гБЃеТМпЉИиґ≥гБЧзЃЧпЉЙгБ®гБЧгБ¶и°®гБЩгБУгБ®гБМгБІгБНгВЛгБЛгВЙгБІгБЩгАВ

еЕИгБїгБ©гБЃе≠¶ж•≠жИРзЄЊгБЃдЊЛгБІгАБ

е≠¶ж•≠жИРзЄЊпЉЭйБЇдЉЭпЉЛгБЧгБ§гБСгГїжХЩиВ≤пЉЛеК™еКЫпЉЛйБЛпЉЛгБЭгБЃдїЦ

гБ®гБДгБЖгВИгБЖгБЂгАБеАЛгАЕгБЃи¶БеЫ†гБМдљХгБЛеИЖгБЛгБ£гБ¶гБДгБ¶гАБеРДи¶БеЫ†йЦУгБЂйЦҐйА£гБМгБ™гБДе†іеРИпЉИжХ∞е≠¶зЪДгБЂи®АгБЖгБ®гАМзЛђзЂЛдЇЛи±°гАНпЉЙгАБ

Vе≠¶ж•≠жИРзЄЊпЉЭVйБЇдЉЭпЉЛVгБЧгБ§гБСгГїжХЩиВ≤пЉЛVеК™еКЫпЉЛVйБЛпЉЛVгБЭгБЃдїЦ

гБ®гБ™гВЛгБЃгБІгБЩгАВпЉИVгБѓеРДгАЕгБЃеИЖжХ£пЉИvarianceпЉЙгВТи°®гБЧгБЊгБЩгАВи®ЉжШОгБѓеЊМињ∞гБЧгБЊгБЩгАВпЉЙ

гБУгВМгБМгАМеИЖжХ£еИЖжЮРгАНгБІгБВгВКгАБгАМйЗНеЫЮеЄ∞еИЖжЮРпЉИи™ђжШОгБЧгБЯгБДгВВгБЃгВТгАБи§ЗжХ∞гБЃи¶БеЫ†гБЃгБЭгВМгБЮгВМгБЂгАБгБ©гБЃз®ЛеЇ¶гБЃйЗНгБњгБ•гБСгВТгБЧгБ¶еРИзЃЧгБЩгВМгБ∞дЄАзХ™гВИгБПи™ђжШОгБІгБНгВЛгБЛгВТеИЖжЮРгБЩгВЛжЙЛж≥ХпЉЙгАНгВВеЯЇжЬђзЪДгБЂеРМгБШиАГгБИжЦєгБІгБЩгАВ

гБУгБУгБЊгБІгБМгАБйЂШж†°жХ∞е≠¶гБІзњТгБЖгАМеИЖжХ£гАНгБЃз∞°еНШгБ™еЊ©зњТгБЂгБ™гВКгБЊгБЩгАВ

еПМе≠РгБЃй°ЮдЉЉжАІгБЛгВЙдЇЇйЦУгБЃељҐи≥™гБЃйБЇдЉЭзЪДељ±йЯњгАБзТ∞еҐГзЪДељ±йЯњгВТеИЖжЮРгБЩгВЛеИЖжХ£еИЖжЮРгБЃиАГгБИжЦє

еЕИгБїгБ©гБЃе≠¶ж•≠жИРзЄЊгБЃдЊЛгБЃгВИгБЖгБЂгАБгБВгВЛ嚥и≥™пЉИиЇЂйХЈгАБIQгАБйБЛеЛХиГљеКЫ etc.пЉЙгБМгАБйБЇдЉЭгБЂгВИгВЛељ±йЯњгБМе§ІгБНгБДгБЃгБЛгАБзТ∞еҐГгБЂгВИгВЛељ±йЯњгБМе§ІгБНгБДгБЃгБЛгВТеИ§жШОгБХгБЫгВЛгБУгБ®гБѓйЭЮеЄЄгБЂиИИеС≥жЈ±гБДеСљй°МгБІгБЩгАВ

дЊЛгБИгБ∞гАБйБЇдЉЭи¶БеЫ†гБМ100пЉЕгБЃAгБ®гБДгБЖ嚥и≥™гБМгБВгБ£гБЯе†іеРИгАБзФЯгБЊгВМгБЯеЊМгБЂдљХгВТгБЧгБ¶гВВеРСдЄКгБЧгБ™гБДгБУгБ®гБЂгБ™гВКгБЊгБЩгАВгВАгВНгВУ100пЉЕгБ®гБДгБЖгБЃгБѓж•µзЂѓгБ™дЊЛгБІгБЩгБМгАБйБЇдЉЭи¶БеЫ†xпЉЕгАБзТ∞еҐГи¶БеЫ†yпЉЕгБЃз®ЛеЇ¶гБЂгВИгБ£гБ¶гАБгВДгВЛгБєгБНгВҐгВѓгВЈгГІгГ≥гВТзµЮгВЛгБ®гБДгБЖиАГгБИгБМгБІгБНгВЛгБЯгВБгАБеКєзОЗзЪДеКєжЮЬзЪДгБ™гВҐгВѓгВЈгГІгГ≥гВТйБЄжКЮгБЩгВЛгБУгБ®гБМеПѓиГљгБ®гБ™гВКгБЊгБЩгАВ

гБУгВМгВТеИЖжЮРгБЩгВЛгБЯгВБгБЂгАБжЬЙеКєгБЛгБ§еЕ•жЙЛеПѓиГљгБ™гГЗгГЉгВњгБЃ1гБ§гБМеПМе≠РгБЃгГЗгГЉгВњгБ™гБЃгБІгБЩгАВ

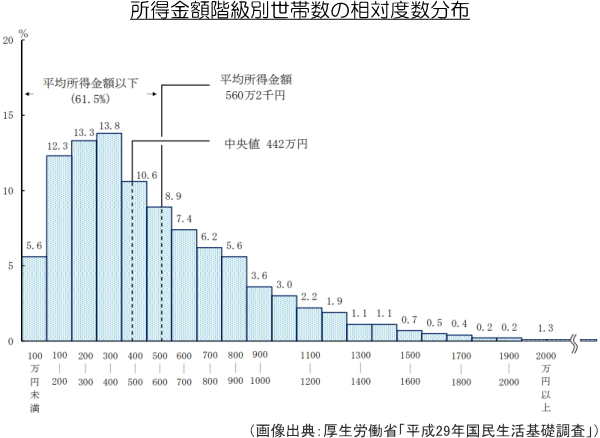

дЇЇйЦУгБЃйБЇдЉЭе≠РгБѓ2дЄЗжХ∞еНГеАЛгБ®и®АгВПгВМгБ¶гБДгБЊгБЩгБМгАБдЄАеНµжАІеПМзФЯеЕРгБѓ2дЄЗжХ∞еНГгБЃйБЇдЉЭе≠РгБМеЕ®гБ¶еЯЇжЬђзЪДгБЂеРМгБШгВњгВ§гГЧгБІгБВгВКгАБдЇМеНµжАІеПМзФЯеЕРгБѓеє≥еЭЗгБЧгБ¶50пЉЕгБЃйБЇдЉЭе≠РгБМеРМгБШгВњгВ§гГЧгБ®гБ™гВКгБЊгБЩгАВгБУгБЃеПМе≠РгБЂзЙєзХ∞гБ™дЇЛеЃЯгВТгГЩгГЉгВєгБЂгАБдЇЇйЦУгБЃгБВгВЛ嚥и≥™гБЂгБКгБСгВЛйБЇдЉЭзЪДељ±йЯњгАБзТ∞еҐГзЪДељ±йЯњгВТеИЖжЮРгБЩгВЛгБУгБ®гБМеПѓиГљгБ®гБ™гВКгБЊгБЩгАВ

гБ©гБЃгВИгБЖгБ™иАГгБИжЦєгБІеИЖжЮРгВТи°МгБЖгБЃгБЛгАБж¶Ви¶≥гВТз∞°еНШгБЂи¶ЛгБ¶гБДгБНгБЊгБЧгВЗгБЖгАВ

дЇЇйЦУгБЃгБВгВЛ嚥и≥™tпЉИиЇЂйХЈгАБIQгАБйБЛеЛХиГљеКЫ etc.пЉЙгБМйБЇдЉЭи¶БеЫ†gгБ®зТ∞еҐГи¶БеЫ†eгБЃеТМгБЛгВЙгБ™гВЛгБ®иАГгБИгВЛгБУгБ®гБЂгБЧгБЊгБЩгАВпЉИ嚥и≥™tгБЂгБѓйБЇдЉЭи¶БеЫ†gгБ®зТ∞еҐГи¶БеЫ†eгБМйЦҐдЄОгБЧгБ¶гБДгВЛгБ®гБДгБЖгБУгБ®гВТгАБеТМгБЃељҐеЉПгБІи°®гБЩгБУгБ®гБЂгБЧгБЊгБЩпЉЙ

tпЉЭgпЉЛe

е§ЪгБПгБЃдЇЇпЉИNдЇЇпЉЙгБЃгГЗгГЉгВњгВТйЫЖгВБеИЖжХ£гВТи®ИзЃЧгБЧгБ¶гБњгБЊгБЩгАВ

$$\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N}\left(t_i-\overline{t}\right)^2=\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N}\left(g_i+e_i-\overline{g}-\overline{e}\right)^2$$

вАї \(\overline{t}\) , \(\overline{g}\) , \(\overline{e}\) гБѓеРДй†ЕзЫЃгБЃеє≥еЭЗеА§

гБУгБУгБІи¶ЛгВДгБЩгБХгБЃгБЯгВБгАБеє≥еЭЗеА§гБЛгВЙгБЃйЪФгБЯгВКпЉИжХ∞е≠¶зЪДгБЂгБѓгАМеБПеЈЃгАНгБ®гБДгБЖпЉЙгВТtгАБgгАБeгБ®зљЃгБНзЫігБЩгБУгБ®гБЂгБЧгБЊгБЩгАВгБ§гБЊгВКtгАБgгАБeгБѓгАБ嚥и≥™гАБйБЇдЉЭи¶БеЫ†гАБзТ∞еҐГи¶БеЫ†гБЭгВМгБЮгВМгБЃеА§гБІгБѓгБ™гБПгАБйЫЖеЫ£гБЃеє≥еЭЗеА§гБЛгВЙгБЃйЪФгБЯгВКгБ®гБ™гВКгБЊгБЩгБМгАБtпЉЭgпЉЛeгБѓеЉХгБНзґЪгБНжИРзЂЛгБЧгБЊгБЩгАВ

гБЩгВЛгБ®гАБеИЖжХ£гБЃеЉПгБѓдї•дЄЛгБЃгВИгБЖгБЂгБ™гВКгБЊгБЩ

$$\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N}{t_i}^2=\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N}\left( g_i+e_i \right)^2$$

гБХгВЙгБЂи¶ЛгВДгБЩгБПгБЩгВЛгБЯгВБгБЂгАБгАМiпЉЭ1гАЬNгАНгВТи®ШеЕ•гБЧгБ™гБПгБ¶гВВжДПеС≥гБѓеИЖгБЛгВЛгБЯгВБгАБдї•дЄЛгБЃгВИгБЖгБЂзХ•и®ШгБЩгВЛгБУгБ®гБЂгБЧгБЊгБЩгАВ

$$\frac{1}{N}\sum t^2=\frac{1}{N}\sum\left(g+e\right)^2$$

еП≥иЊЇгВТеЉПе§Й嚥гБЩгВЛгБ®дї•дЄЛгБЃгВИгБЖгБЂгБ™гВКгБЊгБЩгАВ

$$\begin{align} \frac{1}{N}\sum t^2 &= \frac{1}{N}\sum\left(g^2+2ge+e^2\right) \\[12pt] &= \frac{1}{N}\sum g^2+\frac{2}{N}\sum ge+\frac{1}{N}\sum e^2 \end{align} $$

гБУгБУгБІќ£geгБѓгАМйБЇдЉЭзТ∞еҐГйЦУзЫЄйЦҐгАНгБ®еСЉгБ∞гВМгВЛгВВгБЃгБІгАБгБЭгБЃеРНгБЃйАЪгВКгАБйБЇдЉЭи¶БеЫ†гБ®зТ∞еҐГи¶БеЫ†гБЃйЦҐдњВгВТи°®гБЩгВВгБЃгБІгБЩгАВгБУгБЃеА§гБѓгАБ0гБЃе†іеРИгВВгБВгВКгБЊгБЩгБМгАБ0гБІгБ™гБДе†іеРИгВВгБВгВКгАБ嚥и≥™tгБЂгВИгБ£гБ¶еА§гБМж±ЇгБЊгБ£гБ¶гБНгБЊгБЩгАВ

дЊЛгБИгБ∞гАБгАМtпЉЭдљУйЗНгАНгБ®гБЧгБ¶иАГгБИгБ¶гБњгВЛгБ®гАБйБЇдЉЭзЪДгБЂе§™гВКгВДгБЩгБДзі†и≥™гБЃгБВгВЛдЇЇгБѓгАБзТ∞еҐГзЪДгБЂгВВ姙гВКгВДгБЩгБДи°МеЛХпЉИй£ЯгБєйБОгБОгВЛгБ™гБ©пЉЙгВТеПЦгВКгВДгБЩгБДеВЊеРСгБЂгБВгВЛгВИгБЖгБ™ж∞ЧгБМгБЩгВЛгБЯгВБгАБгБУгБЃе†іеРИгБѓйБЇдЉЭзТ∞еҐГйЦУзЫЄйЦҐгБѓ0гБІгБѓгБ™гБДж∞ЧгБМгБЧгБЊгБЩгАВ

дЄАжЦєгАБгАМtпЉЭиЇЂйХЈгАНгБ®гБЧгБ¶иАГгБИгБ¶гБњгВЛгБ®гАБйБЇдЉЭзЪДгБЂйЂШиЇЂйХЈгБЃзі†и≥™гБЃгБВгВЛдЇЇгБМгАБзТ∞еҐГзЪДгБЂгВВйЂШиЇЂйХЈгБ®гБ™гВЛеВЊеРСгБѓзД°гБДгВИгБЖгБ™ж∞ЧгБМгБЩгВЛгБЯгВБгАБгБУгБЃе†іеРИгБѓйБЇдЉЭзТ∞еҐГйЦУзЫЄйЦҐгБѓ0гБЃгВИгБЖгБ™ж∞ЧгБМгБЧгБЊгБЩгАВ

вАїгБВгБПгБЊгБІгАБйБЇдЉЭзТ∞еҐГйЦУзЫЄйЦҐгБМ0гБЃжЩВгВВгБВгВКгАБ0гБІгБ™гБДжЩВгВВгБВгВЛгБ®гБДгБЖгВ§гГ°гГЉгВЄзРЖиІ£гБЃгБЯгВБгБЃдЊЛгБІгБЩгАВдљУйЗНгАБиЇЂйХЈгБЃйБЇдЉЭзТ∞еҐГйЦУзЫЄйЦҐгБЃжЬђељУгБЃеА§гБѓи®ИзЃЧгБЧгБ¶гБњгБ™гБДгБ®еИЖгБЛгВКгБЊгБЫгВУгАВ

гБУгБУгБІгАБќ£geпЉЭ0пЉИйБЇдЉЭзТ∞еҐГйЦУзЫЄйЦҐгБѓзД°гБДпЉЙгБ®дїЃеЃЪгБЧгБЊгБЩгАВ

дїКгАБеИЖжЮРгБЃиАГгБИжЦєгВТи™ђжШОгБЧгБ¶гБДгВЛгБЯгВБгАБжЬАгВВгВЈгГ≥гГЧгГЂгБ™гВ±гГЉгВєгБІи©±гВТйА≤гВБгБ¶гБДгБПгБУгБ®гБЂгБЩгВЛгВПгБСгБІгБЩгАВќ£geвЙ†0гБ®гБ™гВЛе†іеРИгБѓжФєгВБгБ¶е∞ОеЕ•гБЩгВМгБ∞гВИгБПгАБеЃЯйЪЫгБѓгВ≥гГ≥гГФгГ•гГЉгВњгБІи®ИзЃЧгБЩгВЛгБЯгВБгАБгВЈгГ≥гГЧгГЂгБЂиАГгБИгВЛз≠ЙгБЂгБУгБ†гВПгВЙгБ™гБПгБ¶гВВи®ИзЃЧгБХгВМгБЊгБЩгАВ

ќ£geпЉЭ0гБ®дїЃеЃЪгБЩгВЛгБ®гАБ

$$ \frac{1}{N}\sum t^2 = \frac{1}{N}\sum g^2+\frac{1}{N}\sum e^2 $$

гБ®гБ™гВКгАБйБЇдЉЭгБЃеИЖжХ£гБ®зТ∞еҐГгБЃеИЖжХ£гБЃеТМгБ®гБ™гВКгБЊгБЩгАВ

VtпЉЭVgпЉЛVe

жђ°гБЂеПМе≠РгБЃеИЖжХ£гВТиАГгБИгБЊгБЩгАВеПМе≠РгБЃдЄАжЦєгВТt1гАБгВВгБЖдЄАжЦєгВТt2гБ®гБДгБЖгВИгБЖгБЂжЈїжХ∞пЉИгВ§гГ≥гГЗгГГгВѓгВєпЉЙи°®з§ЇгБІи°®гБЩгБУгБ®гБЂгБЧгБЊгБЩгАВ

t1пЉЭg1пЉЛe1 , t2пЉЭg2пЉЛe2

гБУгБУгБІгАБеЕИгБїгБ©гБЃ1дЇЇгБЃе†іеРИгБЃеИЖжХ£гБ®гБѓйБХгБДгАБе§ЙжХ∞гБМ2гБ§гБЂгБ™гВЛгБЯгВБгАБгАМеЕ±еИЖжХ£гАНгБІиАГгБИгБЊгБЩгАВеЕ±еИЖжХ£гВВйЂШж†°жХ∞е≠¶гБІзњТгБДгБЊгБЩгБМгАБ1е§ЙжХ∞гБЃеИЖжХ£гВТ2е§ЙжХ∞гБЂжЛ°е§ІгБЧгБЯж¶ВењµгБІгАБ1/Nќ£t1t2гБІи°®гБХгВМгБЊгБЩгАВ1е§ЙжХ∞гБЃе†іеРИпЉИt1пЉЭt2пЉЭtпЉЙгБѓгАБ1/Nќ£t2гБ®гБ™гВКгАБйАЪеЄЄгБЃеИЖжХ£гБЂгБ™гВКгБЊгБЩгАВ

еЕ±еИЖжХ£1/Nќ£t1t2гБѓгАБ嚥и≥™t1гБМиµЈгБУгВЛжЩВгАБ嚥и≥™t2гВВиµЈгБУгВЛеВЊеРСгБМгБВгВЛгБЃгБЛеР¶гБЛгБ®гБДгБЖгАБ2гБ§гБЃе§ЙжХ∞гБЃй°ЮдЉЉжАІгВТи°®гБЧгБ¶гБДгБЊгБЩгАВ

еЕЈдљУзЪДгБЂt1гАБt2гВТеПМе≠РгБЃиЇЂйХЈгБ®гБЧгБ¶иАГгБИгБ¶гБњгВЛгБ®гАБеПМе≠РгБЃдЄАжЦєгБМиЇЂйХЈгБМйЂШгБДпЉИдљОгБДпЉЙжЩВгАБгВВгБЖдЄАжЦєгВВйЂШгБДпЉИдљОгБДпЉЙгБ®гБДгБЖгВИгБЖгБЂгАБt1гАБt2гБЃй°ЮдЉЉжАІгБМйЂШгБДе†іеРИгАБt1t2гБѓж≠£гБЃеА§гБЃз©НпЉИи≤†гБЃеА§гБЃз©НпЉЙгБ®гБ™гВЛгБЯгВБгАБеЕ±еИЖжХ£1/Nќ£t1t2гБѓж≠£гБЃеА§гБЃеТМгБ®гБ™гВКеА§гБѓе§ІгБНгБПгБ™гВКгБЊгБЩгАВ

йАЖгБЂгАБt1гАБt2гБЃй°ЮдЉЉжАІгБМдљОгБДе†іеРИгАБt1гБѓж≠£гБ†гБМt2гБѓи≤†гАБгВВгБЧгБПгБѓt1гАБt2еЕ±гБЂж≠£пЉИи≤†пЉЙгБІгБВгБ£гБ¶гВВињСдЉЉгБЧгБ™гБДеА§гБ®гБ™гВКгАБt1t2гБѓи≤†гБЃеА§пЉИж≠£√Чи≤†пЉЙгАБж≠£гБЃеА§пЉИж≠£√Чж≠£гАБи≤†√Чи≤†пЉЙгВТгГ©гГ≥гГАгГ†гБЂеПЦгВЛгБУгБ®гБЂгБ™гВЛгБЯгВБгАБеЕ±еИЖжХ£1/Nќ£t1t2гБѓж≠£гБЃеА§гАБи≤†гБЃеА§гБІзЫЄжЃЇгБХгВМгАБеА§гБѓ0гБЂињСгБДпЉИ絴僌еА§гБМпЉЙе∞ПгБХгБДеА§гБ®гБ™гВКгБЊгБЩгАВ

гБУгБЃгВИгБЖгБЂгАБеЕ±еИЖжХ£гБѓгБКдЇТгБДгБЃй°ЮдЉЉжАІгБЃеЇ¶еРИгБДгВТи°®гБЧгБ¶гБДгВЛгБЃгБМеИЖгБЛгВКгБЊгБЩгАВ

еПМе≠РгБЃеЕ±еИЖжХ£гВТйБЇдЉЭи¶БеЫ†гАБзТ∞еҐГи¶БеЫ†гБІеЉПе§Й嚥гБЧгБ¶гБДгБНгБЊгБЩгАВ

$$ \begin{align} \frac{1}{N}\sum t_1 t_2 &= \frac{1}{N}\sum\left( g_1+e_1 \right)\left( g_2+e_2 \right) \\[12pt] &= \frac{1}{N}\sum\left( g_1 g_2+g_1 e_2+g_2 e_1+e_1 e_2 \right) \\[12pt] &= \frac{1}{N}\sum g_1 g_2+\frac{1}{N}\sum g_1 e_2+\frac{1}{N}\sum g_2 e_1+\frac{1}{N}\sum e_1 e_2 \end{align} $$

еЙНињ∞еРМжІШгАБйБЇдЉЭзТ∞еҐГйЦУзЫЄйЦҐгБѓзД°гБДгБ®дїЃеЃЪгБЩгВЛгБ®гАБќ£g1e2пЉЭќ£g2e1пЉЭ0гБ®гБ™гВЛгБЯгВБгАБ

$$\frac{1}{N}\sum t_1 t_2 = \frac{1}{N}\sum g_1 g_2+\frac{1}{N}\sum e_1 e_2$$

еЙНињ∞гБЃйАЪгВКгАБйБЇдЉЭи¶БеЫ†гБЂгБ§гБДгБ¶гБѓгАБдЄАеНµжАІеПМзФЯеЕРгБІгБѓеЕ®гБ¶еРМгБШгАБдЇМеНµжАІеПМзФЯеЕРгБІгБѓ50пЉЕеРМгБШгБІгБВгВЛгБЯгВБгАБ

$$ \frac{1}{N}\sum g_1 g_2 = \left \{ \begin{alignat}{2} &\frac{1}{N}\sum g^2 & \hspace{10pt} & \text{(дЄАеНµжАІеПМзФЯеЕР)} \\[12pt] &\frac{0.5}{N}\sum g^2 & \hspace{10pt} & \text{(дЇМеНµжАІеПМзФЯеЕР)} \end{alignat} \right. $$

гБ®гБ™гВКгБЊгБЩгАВ

жђ°гБЂгАБ1/Nќ£e1e2гБЂгБ§гБДгБ¶иАГгБИгБЊгБЩгАВ

зТ∞еҐГи¶БеЫ†гБ®гБѓгАБжИРйХЈзТ∞еҐГгАБ趙гБЃгБЧгБ§гБСгГїжХЩиВ≤гАБзµМй®УгАБпљ•пљ•пљ•гБ™гБ©гБІгБЩгБМгАБеПМе≠РгБ®гБДгБИгБ©гВВеЕ®гБПеРМгБШи°МеЛХгАБзµМй®УгВТгБЧгБ¶гБДгВЛгВПгБСгБІгБѓгБВгВКгБЊгБЫгВУгАВеЊУгБ£гБ¶гАБзТ∞еҐГи¶БеЫ†гБѓгАБеЕ±жЬЙзТ∞еҐГи¶БеЫ†пЉИcommonпЉЙгБ®йЭЮеЕ±жЬЙзТ∞еҐГи¶БеЫ†пЉИuniqueпЉЙгБЂеИЖгБСгВЙгВМгБЊгБЩгАВ

e1пЉЭc1пЉЛu1 , e2пЉЭc2пЉЛu2

еЕ±жЬЙзТ∞еҐГи¶БеЫ†гБЃеЃЪзЊ©гВИгВКгАБc1пЉЭc2гБ®гБ™гВЛгБЯгВБгАБc1пЉЭc2пЉЭcгБ®зљЃгБНгБЊгБЩгАВ

$$\begin{align} \frac{1}{N}\sum e_1 e_2 &= \frac{1}{N}\sum\left( c+u_1 \right)\left( c+u_2 \right) \\[12pt] &= \frac{1}{N}\sum\left( c^2+c u_1+c u_2+u_1 u_2 \right) \\[12pt] &= \frac{1}{N}\sum c^2+\frac{1}{N}\sum c u_1+\frac{1}{N}\sum c u_2+\frac{1}{N}\sum u_1 u_2 \end{align}$$

гБУгБУгБІгАБеЕ±жЬЙзТ∞еҐГи¶БеЫ†гАБйЭЮеЕ±жЬЙзТ∞еҐГи¶БеЫ†гБЃеЃЪзЊ©гВИгВКгАБcгБ®u1гАБcгБ®u2гБѓзД°йЦҐдњВгБІгБВгВКгАБгБЊгБЯu1гБ®u2гВВйЭЮеЕ±жЬЙзТ∞еҐГпЉИеПМе≠РгБЃеРДгАЕгБЂзЛђиЗ™гБЃзТ∞еҐГпЉЙгБЃеЃЪзЊ©гВИгВКзД°йЦҐдњВгБІгБВгВЛгБЯгВБгАБ1/Nќ£cu1пЉЭ1/Nќ£cu2пЉЭ1/Nќ£u1u2пЉЭ0гБ®гБ™гВКгБЊгБЩгАВ

$$\text{вИі} \hspace{5pt} \frac{1}{N}\sum e_1 e_2=\frac{1}{N}\sum c^2$$

$$\text{вИі} \hspace{5pt} \frac{1}{N}\sum t_1 t_2 $$

$$= \frac{1}{N}\sum g_1 g_2+\frac{1}{N}\sum e_1 e_2 $$

$$= \left \{ \begin{alignat}{2} &\frac{1}{N}\sum g^2+\frac{1}{N}\sum c^2 & \hspace{10pt} & \text{(дЄАеНµжАІеПМзФЯеЕР)} \\[12pt] &\frac{0.5}{N}\sum g^2+\frac{1}{N}\sum c^2 & \hspace{10pt} & \text{(дЇМеНµжАІеПМзФЯеЕР)} \end{alignat} \right.$$

гБУгБУгБІгАБдЄАеНµжАІеПМзФЯеЕРгБЃеЕ±еИЖжХ£гВТCovMZгАБдЇМеНµжАІеПМзФЯеЕРгБЃеЕ±еИЖжХ£гВТCovDZгБ®и°®и®ШгБЩгВЛгБ®пЉИCovпЉЪcovarianceпЉИеЕ±еИЖжХ£пЉЙгАБMZпЉЪmonozygoticпЉИдЄАеНµжАІпЉЙгАБDZпЉЪdizygoticпЉИдЇМеНµжАІпЉЙпЉЙгАБ

$$ \begin{align} & CovMZ= \frac{1}{N}\sum g^2+\frac{1}{N}\sum c^2 \\[12pt] & CovDZ= \frac{0.5}{N}\sum g^2+\frac{1}{N}\sum c^2 \end{align} $$

йБЇдЉЭи¶БеЫ†гБЃеИЖжХ£1/Nќ£g2гАБеЕ±жЬЙзТ∞еҐГи¶БеЫ†гБЃеИЖжХ£1/Nќ£c2гБЂгБ§гБДгБ¶гБЃйА£зЂЛжЦєз®ЛеЉПгБ®и¶ЛгБ¶гАБгБУгВМгВТиІ£гБПгБ®дї•дЄЛгБЃгВИгБЖгБЂгБ™гВКгБЊгБЩгАВ

$$ \begin{align} & \frac{1}{N}\sum g^2= 2(CovMZ-CovDZ) \\[12pt] & \frac{1}{N}\sum c^2= 2CovDZ-CovMZ \end{align} $$

гБУгБЃгВИгБЖгБЂгБЧгБ¶гАБеПМе≠РгБЃељҐи≥™гБЃеЕ±еИЖжХ£пЉИдЄАеНµжАІеПМзФЯеЕРгБЃељҐи≥™гБЃеЕ±еИЖжХ£гАБдЇМеНµжАІеПМзФЯеЕРгБЃељҐи≥™гБЃеЕ±еИЖжХ£пЉЙгБЃгГЗгГЉгВњгБМгБВгВМгБ∞пЉИгГЗгГЉгВњгВТйЫЖгВБгВМгБ∞пЉЙгАБеПМе≠РгБЂйЦҐдњВгБ™гБПдЇЇйЦУгБЃељҐи≥™гБЂгБКгБСгВЛйБЇдЉЭгБЃељ±йЯњеЇ¶гАБзТ∞еҐГгБЃељ±йЯњеЇ¶гВТж±ВгВБгВЛгБУгБ®гБМеПѓиГљгБ®гБ™гВЛгВПгБСгБІгБЩгАВ

вАїгВАгВНгВУгАБгГЗгГЉгВњжХ∞гБѓе§ЪгБСгВМгБ∞е§ЪгБДгБїгБ©з≤ЊеЇ¶гБМйЂШгБЊгВЛгБЯгВБгАБеЙНињ∞гБЃйАЪгВКгАБз†Фз©ґеНФеКЫгБЧгБ¶гБПгВМгВЛеПМе≠РгВТзЩїйМ≤гБЩгВЛеПМзФЯеЕРгГђгВЄгВєгГИгГ™гБ™гВЛгВЈгВєгГЖгГ†гБМжІЛзѓЙгБХгВМгБ¶гБДгБЊгБЩгАВ

гБХгВЙгБЂгАБеИЖжХ£гБЃгБЊгБЊгБІгВВиЙѓгБДгБЃгБІгБЩгБМгАБеНШдљНгБЃеХПй°МгВТиІ£жґИгБЧгБ¶гБКгБПгБ®гВИгВКдЊњеИ©гБІгБЩгАВ

дЄКи®ШгБЃйАЪгВКгАБеПМе≠РгБЃеЕ±еИЖжХ£гБМеИЖгБЛгВМгБ∞гАБйБЇдЉЭгАБзТ∞еҐГгБЃељ±йЯњеЇ¶гБМеИЖгБЛгВЛгВПгБСгБІгБЩгБМгАБдЊЛгБИгБ∞гАБгАМиЇЂйХЈгБЃйБЇдЉЭеИЖжХ£гАБзТ∞еҐГеИЖжХ£гАНгБ®гАМдљУйЗНгБЃйБЇдЉЭеИЖжХ£гАБзТ∞еҐГеИЖжХ£гАНгБІгБѓгАБеНШдљНгБМзХ∞гБ™гВЛгБЯгВБжѓФиЉГгБМгБІгБНгБ™гБДгБ®гБДгБЖеХПй°МгБМзФЯгБШгБЊгБЩгАВ

гВАгВНгВУгАБеРМгБШ嚥и≥™гБЂеѓЊгБЧгБ¶гБЃжѓФиЉГгБІгБВгВМгБ∞жДПеС≥гБѓгБВгВКгБЊгБЩгАВпЉИex. 10ж≠≥гБЃжЩВгБ®15ж≠≥гБЃжЩВгБЃиЇЂйХЈгБЂгБКгБСгВЛйБЇдЉЭеИЖжХ£гГїзТ∞еҐГеИЖжХ£гБЃжѓФиЉГгАБжЧ•жЬђдЇЇгБ®гВҐгГ°гГ™гВЂдЇЇгБЃIQгБЂгБКгБСгВЛйБЇдЉЭеИЖжХ£гГїзТ∞еҐГеИЖжХ£гБЃжѓФиЉГ etc.пЉЙ

гБЧгБЛгБЧгАБзХ∞гБ™гВЛ嚥и≥™йЦУгБЃйБЇдЉЭгАБзТ∞еҐГгБЃељ±йЯњеЇ¶гВТжѓФиЉГгБЩгВЛе†іеРИгБѓгАБжДПеС≥гБМгБ™гБДгБЯгВБдЄНдЊњгБІгБЩгАВгБЭгБУгБІгАБзХ∞гБ™гВЛ嚥и≥™йЦУгБІгВВйБЇдЉЭи¶БеЫ†гАБзТ∞еҐГи¶БеЫ†гВТжѓФиЉГгБІгБНгВЛгВИгБЖгБЂи™њжХігБЩгВЛгБУгБ®гБМиВЭи¶БгБІгБЩгАВ

гБ§гБЊгВКгАБгБУгВМгВВйЂШж†°жХ∞е≠¶гБІзњТгБДгБЊгБЩгБМгАБеЕ±еИЖжХ£гБІгБѓгБ™гБПгАМзЫЄйЦҐдњВжХ∞пЉИпЉЭеЕ±еИЖжХ£/еЕ®еИЖжХ£пЉЙгАНгБІиАГгБИгВЛгБЃгБІгБЩгАВ

еЕ®еИЖжХ£гВТVARtгАБзЫЄйЦҐдњВжХ∞гВТrMZгАБrDZгБ®и°®и®ШгБЩгВЛгБ®гАБ

$$ \begin{align} & {VAR}_t= \sqrt{\frac{1}{N}\sum \left(t_1\right)^2\times \frac{1}{N}\sum (t_2)^2} \\[12pt] & rMZ=\frac{CovMZ}{VAR_t}\hspace{15pt}rDZ=\frac{CovDZ}{VAR_t} \end{align} $$

гБ®гБ™гВКгБЊгБЩпЉИгБ®гБДгБЖеЃЪзЊ©гБІгБЩпЉЙгАВ

йБЇдЉЭи¶БеЫ†гАБеЕ±жЬЙзТ∞еҐГи¶БеЫ†гБЃеЙ≤еРИгВТгБЭгВМгБЮгВМж±ВгВБгВЛгБ®дї•дЄЛгБЃгВИгБЖгБЂгБ™гВКгБЊгБЩгАВ

$$ \begin{align} & \frac{\frac{1}{N}\sum g^2}{VAR_t}= \frac{2(CovMZ-CovDZ)}{VAR_t}=2(rMZ-rDZ) \\[12pt] & \frac{\frac{1}{N}\sum c^2}{VAR_t}= \frac{2CovDZ-CovMZ}{VAR_t}=2\hspace{2pt}rDZ-rMZ \end{align} $$

гБЊгБЯгАБйБЇдЉЭгБІгВВеЕ±жЬЙзТ∞еҐГгБІгВВи™ђжШОгБІгБНгБ™гБДйГ®еИЖгБІгБВгВЛйЭЮеЕ±жЬЙзТ∞еҐГи¶БеЫ†гБЃеЙ≤еРИгБѓгАБдЄАеНµжАІеПМзФЯеЕРгБЃзЫЄйЦҐгБМеЃМеЕ®дЄАиЗігБЧгБ™гБДеЙ≤еРИгБІгБЩгБЃгБІгАБ

$$\frac{\frac{1}{N}\sum u^2}{VAR_t}=1-rMZ$$

гБ®гБ™гВКгБЊгБЩгАВ

![]() гБѓйБЇдЉЭгБІи™ђжШОгБІгБНгВЛеЙ≤еРИгБІгБВгВКгАМйБЇдЉЭзОЗгАНгБ®и®АгБДгБЊгБЩгАВеРМжІШгБЂгАБ

гБѓйБЇдЉЭгБІи™ђжШОгБІгБНгВЛеЙ≤еРИгБІгБВгВКгАМйБЇдЉЭзОЗгАНгБ®и®АгБДгБЊгБЩгАВеРМжІШгБЂгАБ![]() гБѓгАМеЕ±жЬЙзТ∞еҐГзОЗгАНгАБ

гБѓгАМеЕ±жЬЙзТ∞еҐГзОЗгАНгАБ![]() гБѓгАМйЭЮеЕ±жЬЙзТ∞еҐГзОЗгАНгБ®и®АгБДгБЊгБЩгАВ

гБѓгАМйЭЮеЕ±жЬЙзТ∞еҐГзОЗгАНгБ®и®АгБДгБЊгБЩгАВ

гБУгБЃгВИгБЖгБЂгАБгБВгВЛ嚥и≥™гБЃеИЖжХ£пЉИзЫЄйЦҐдњВжХ∞пЉЙгВТгАБйБЇдЉЭеИЖжХ£пЉИйБЇдЉЭзОЗпЉЙгАБеЕ±жЬЙзТ∞еҐГеИЖжХ£пЉИеЕ±жЬЙзТ∞еҐГзОЗпЉЙгАБйЭЮеЕ±жЬЙзТ∞еҐГеИЖжХ£пЉИйЭЮеЕ±жЬЙзТ∞еҐГзОЗпЉЙгБЂеИЖиІ£гБЧгБ¶иАГгБИгВЛгБЃгБМгАБеПМе≠РгБЃй°ЮдЉЉжАІгБЛгВЙйБЇдЉЭгБ®зТ∞еҐГгБЃељ±йЯњгБЂгБ§гБДгБ¶еИЖжЮРгВТи°МгБЖгВєгВњгГ≥гГАгГЉгГЙгБ™иАГгБИжЦєгБЂгБ™гВКгБЊгБЩгАВ

гБУгБУгБІгБѓеИЖжЮРгБЃиАГгБИжЦєгВТи™ђжШОгБЩгВЛгБЯгВБгБЂгАБжЙЛи®ИзЃЧгБІгВВзРЖиІ£еПѓиГљгБ™жЬАгВВгВЈгГ≥гГЧгГЂгБ™е†іеРИгБІи™ђжШОгБЧгБЊгБЧгБЯгБМгАБеЃЯйЪЫгБѓгВ≥гГ≥гГФгГ•гГЉгВњи®ИзЃЧгБЃгБЯгВБгАБгБ©гБЃгВИгБЖгБЂеИЖжЮРгБЩгВЛгБЛгАБгБ©гБЃгБПгВЙгБДгБЃи¶БеЫ†гБЂеИЖиІ£гБЩгВЛгБЛгБѓгАБдљХгВТеИЖжЮРгБЩгВЛгБЛгБ®гБДгБ£гБЯзЫЃзЪДгБ®еПЦеЊЧеПѓиГљгБ™гГЗгГЉгВњгВТеЛШж°ИгБЧгБ¶и®≠еЃЪгБЩгВЛгБУгБ®гБЂгБ™гВКгБЊгБЩгАВ

вАїзЯ•гВКгБЯгБДжЬ™зЯ•жХ∞гБ®еРМгБШжХ∞гБЃзЛђзЂЛгБЧгБЯйА£зЂЛжЦєз®ЛеЉПгВТзЂЛгБ¶гВЙгВМгВЛгГЗгГЉгВњгБМеПЦеЊЧгБІгБНгВМгБ∞гАБжХ∞е≠¶зЪДгБЂгБѓиІ£гБПгБУгБ®гБѓеПѓиГљгБІгБЩгАВ

иЇЂйХЈгВДIQгБ™гБ©гАБгБВгВЛ嚥и≥™гБЂеѓЊгБЧгБ¶йБЇдЉЭи¶БеЫ†гАБзТ∞еҐГи¶БеЫ†гБМгАБгБ©гБЃз®ЛеЇ¶йЦҐдЄОгБЧгБ¶гБДгВЛгБЛгВТеИЖжЮРгБЩгВЛиАГгБИжЦєгВТи¶ЛгБ¶гБНгБЊгБЧгБЯгБМгАБдЇЇй°ЮгБЃиИИеС≥гБ®гБЧгБ¶гБѓгАБгБВгВЛ嚥и≥™гБМеИ•гБЃељҐи≥™гБ®йБЇдЉЭзЪДгАБзТ∞еҐГзЪДгБЂгБ©гБЃгВИгБЖгБЂйЦҐдњВгБЧгБ¶гБДгВЛгБЛгВВзЯ•гВКгБЯгБПгБ™гБ£гБ¶гБПгВЛгБ®гБУгВНгБІгБЩгАВ

дЊЛгБИгБ∞гАБ

гГїиЛ±и™ЮгБЃжИРзЄЊгБ®жХ∞е≠¶гБЃжИРзЄЊгБЃйЦУгБЃйБЇдЉЭгБ®зТ∞еҐГгБЃйЦҐдњВ

гГїйБЛеЛХиГљеКЫгАБиЇЂйХЈгАБIQгБЃйЦУгБЃйБЇдЉЭгБ®зТ∞еҐГгБЃйЦҐдњВ

гБ®гБДгБ£гБЯеЕЈеРИгБІгБЩгАВ

гБУгБЃгВИгБЖгБЂе§ЙжХ∞гБМеҐЧгБИгВЛгБ®еИЖжЮРгВВи§ЗйЫСеМЦгБЧгБ¶гБНгБЊгБЩгБМгАБгАМе§Ъе§ЙйЗПиІ£жЮРгАНгБ®гБДгБЖжХ∞е≠¶зЪДжЙЛж≥ХгБЂгВИгВКиІ£гБПгБУгБ®гБМеПѓиГљгБІгБЩгАВгБЯгБ†гБЧгАБжЙЛи®ИзЃЧгБІгБѓгБїгБЉдЄНеПѓиГљгБ™й†ШеЯЯгБІгБВгВКгАБиАГгБИжЦєгБЃи™ђжШОгВВиЖ®е§ІгБ™гГЬгГ™гГ•гГЉгГ†гБЂгБ™гВЛгБЯгВБгАБгБУгБУгБІгБѓеЙ≤жДЫгБЧгБЊгБЩгАВ

еПМе≠Рз†Фз©ґгБЛгВЙжШОгВЙгБЛгБЂгБ™гБ£гБ¶гБДгВЛдЇЛеЃЯ

еПМе≠РгБЃй°ЮдЉЉжАІгБЃгГЗгГЉгВњеИЖжЮРгБЂгВИгВКгАБдЇЇйЦУгБЃељҐи≥™гБЂгБКгБСгВЛйБЇдЉЭзЪДгАБзТ∞еҐГзЪДељ±йЯњгВТжОҐгВЛгБУгБ®гБМгБІгБНгАБгБЭгБЃиАГгБИжЦєгБЃж¶Ви¶БгВТи¶ЛгБ¶гБНгБЊгБЧгБЯгАВгБУгБУгБІгБѓеИЖжЮРгБЂгВИгВКжШОгВЙгБЛгБЂгБ™гБ£гБ¶гБДгВЛдЇЛеЃЯгВТгБДгБПгБ§гБЛзієдїЛгБЧгБЯгБДгБ®жАЭгБДгБЊгБЩгАВ

IQгАБе≠¶ж•≠жИРзЄЊгБЃйБЇдЉЭзЪДељ±йЯњгАБзТ∞еҐГзЪДељ±йЯњ

еПМе≠РгБЂгВИгВЛз†Фз©ґгБІжЬАгВВеЉЈеЫЇгБ™зЯ•и¶ЛгБМиУДз©НгБХгВМгБ¶гБДгВЛгГЖгГЉгГЮгБѓIQпЉИзЯ•иГљпЉЙгБІгБЩгАВи§ЗжХ∞гБЃгГ°гВњгВҐгГКгГ™гВЈгВєгБМи°МгВПгВМгБ¶гБДгБЊгБЩгБМгАБ1гБ§зієдїЛгБЩгВЛгБ®дї•дЄЛгБЃйАЪгВКгБІгБЩгАВ

вАїгГ°гВњгВҐгГКгГ™гВЈгВєпЉЪи§ЗжХ∞гБЃз†Фз©ґзµРжЮЬгВТгБХгВЙгБЂзµ±и®ИзЪДгБЂгБЊгБ®гВБдЄКгБТгАБгВИгВКйЂШгБДи¶ЛеЬ∞гБЛгВЙи°МгБ£гБЯеИЖжЮРгАВгВ®гГУгГЗгГ≥гВєгГђгГЩгГЂгБ®гБЧгБ¶гБѓжЬАйЂШгБ®гБ™гВЛгАВ

| ¬† | дЄАеНµжАІ еПМзФЯеЕР |

дЇМеНµжАІ еПМзФЯеЕР |

йБЇдЉЭ | еЕ±жЬЙзТ∞еҐГ | йЭЮеЕ±жЬЙзТ∞еҐГ |

|---|---|---|---|---|---|

| еЕРзЂ•жЬЯ n=2680 |

0.74 n=1089 |

0.53 n=1591 |

0.41 | 0.33 | 0.26 |

| йЭТеєіжЬЯ n=4934 |

0.73 n=2222 |

0.48 n=2712 |

0.55 | 0.18 | 0.27 |

| жИРдЇЇжЬЯеИЭжЬЯ n=3075 |

0.82 n=1498 |

0.48 n=1577 |

0.66 | 0.16 | 0.19 |

nгБѓгГЪгВҐжХ∞ ,пЉИеЗЇеЕЄпЉЪC.M.A.Haworth et al.гАМThe heritability of general cognitive ability increases linearly from childhood to young adulthood.гАНпЉЙ

и¶ЛгБ¶еИЖгБЛгВЛйАЪгВКгАБ1дЄЗзµДдї•дЄКгБЃеПМе≠РгБЃгГЗгГЉгВњеИЖжЮРгБІзЃЧеЗЇгБХгВМгБ¶гБДгБЊгБЩгАВIQгБЃйБЇдЉЭзОЗгБѓ41пЉЕгАЬ66пЉЕгБ®гБ™гБ£гБ¶гБКгВКгАБеЕ®еИЖжХ£гБЃ40пЉЕдї•дЄКгБМйБЇдЉЭи¶БеЫ†гБЂгВИгВЛгБУгБ®гБМеИЖгБЛгВКгБЊгБЩгАВ

гБЊгБЯгАБIQгВТжЄђеЃЪгБЩгВЛзЯ•иГљж§ЬжЯїгБѓгАБгВВгБ®гВВгБ®е≠¶ж†°гБЄгБЃйБ©ењЬеЇ¶гВТи®ЇжЦ≠гБЩгВЛгБЯгВБгБЂйЦЛзЩЇгБХгВМгБЯгВВгБЃгБІгБВгВЛгБЯгВБгАБе≠¶ж•≠жИРзЄЊгБЂгБ§гБДгБ¶гВВдї•дЄЛгБЃйАЪгВКгАБйБЇдЉЭзОЗгБМйЂШгБДзµРжЮЬгБ®гБ™гБ£гБ¶гБДгБЊгБЩгАВ

| дЄАеНµжАІ еПМзФЯеЕР |

дЇМеНµжАІ еПМзФЯеЕР |

йБЇдЉЭ | еЕ±жЬЙзТ∞еҐГ | йЭЮеЕ±жЬЙзТ∞еҐГ |

|---|---|---|---|---|

| 0.747 n=23085 |

0.551 n=28460 |

0.4 | 0.361 | 0.253 |

nгБѓгГЪгВҐжХ∞ ,пЉИеЗЇеЕЄпЉЪA.R.Branigan, K.J.McCallum, J.FreeseгАМVariation in the Heritability of Educational Attainment: An International Meta-AnalysisгАНпЉЙ

и¶ЛгБ¶еИЖгБЛгВЛйАЪгВКгАБIQгАБе≠¶ж•≠жИРзЄЊгБѓйБЇдЉЭгБЃељ±йЯњгАБеЕ±жЬЙзТ∞еҐГгБЃељ±йЯњгБМе§ІгБНгБПгАБгБЭгБЃ2гБ§гБІ70пЉЕгАЬ80пЉЕгВТеН†гВБгБ¶гБДгБЊгБЩгАВеЕ±жЬЙзТ∞еҐГгБ®гБѓгАБжХЩиВ≤гВДгБЧгБ§гБСгБ™гБ©еЃґеЇ≠зТ∞еҐГгБМеН†гВБгВЛеЙ≤еРИгБМе§ІгБНгБДгВВгБЃгБІгБЩпЉИзЙєгБЂе≠РдЊЫгБМе∞ПгБХгБДгБЖгБ°гБѓе§ІгБНгБДпЉЙгАВ

еЊУгБ£гБ¶гАБдЇЇгБЂгВИгБ£гБ¶гБѓгВЈгГІгГГгВ≠гГ≥гВ∞гБ™дЇЛеЃЯгБ®жДЯгБШгВЛгБЛгВВгБЧгВМгБЊгБЫгВУгБМгАБйБЇдЉЭгВВеЃґеЇ≠зТ∞еҐГгВВе≠РдЊЫпЉИжЬђдЇЇпЉЙгБМгВ≥гГ≥гГИгГ≠гГЉгГЂгБЩгВЛгБУгБ®гБЃгБІгБНгБ™гБДи¶БеЫ†гБІгБЩгАВжЬђдЇЇгБМй†СеЉµгБ£гБ¶еЛЙеЉЈгБЩгВЛгБ®гБДгБ£гБЯеК™еКЫгБ™гБ©пЉИйЭЮеЕ±жЬЙзТ∞еҐГи¶БеЫ†пЉЙгБІгАБIQгАБе≠¶ж•≠жИРзЄЊгБМеРСдЄКгБЩгВЛеПѓиГљжАІгБѓж•µгВБгБ¶е∞СгБ™гБДгБ®гБДгБЖгБУгБ®гБМеИЖгБЛгВКгБЊгБЩгАВ

гБ§гБЊгВКгАБе§ІжЙЛе°ЊгАБе§ІжЙЛдЇИеВЩж†°гБ™гБ©гБМгВИгБПжО≤гБТгБ¶гБДгВЛгАМеК™еКЫгБѓеЃЯгВЛгАНгБ®гБДгБ£гБЯгВИгБЖгБ™гБУгБ®гБМиµЈгБУгВЛгБУгБ®гБѓж•µгВБгБ¶з®АгБІгАБеК™еКЫгБЧгБ¶еЛЙеЉЈгБЧгБ¶гВВгАБеКєжЮЬзЪДгБ™жЦєж≥ХгБ™гБ©еЈ•е§ЂгБЧгБ¶еЛЙеЉЈгБЧгБ¶гВВгАБгБДгБДе§Іе≠¶гБЂеПЧгБЛгВЛеПѓиГљжАІгБѓгБЛгБ™гВКдљОгБДгБЃгБМзПЊеЃЯгБІгБЩгАВ

гБІгБНгВЛгБУгБ®гБ®гБДгБИгБ∞гАБжЬђдЇЇгБІгБѓгБ™гБП趙гБМе≠¶ж•≠жИРзЄЊгВТйЂШгВБгВЛгВИгБЖгБ™жХЩиВ≤гВДгБЧгБ§гБСгВТгБЩгВЛгБУгБ®гБРгВЙгБДгБІгБЩгАВ

гВЈгГІгГГгВ≠гГ≥гВ∞гБЂжДЯгБШгВЛдЇЇгВВгБДгВЛгБЛгВВгБЧгВМгБЊгБЫгВУгБМгАБзІСе≠¶зЪДгБЂеЃЯи®ЉгБХгВМгБ¶гБДгВЛдЇЛеЃЯгБЃгБЯгВБдЇЛеЃЯгБѓеПЧгБСеЕ•гВМгВЛгБЧгБЛгБВгВКгБЊгБЫгВУгАВпЉИвАїйБЇдЉЭгБЂгБ§гБДгБ¶гБЃи®АеПКгВТгБЩгВЛгБ®гАБгВ®гГФгВЄгВІгГНгГЖгВ£гВѓгВєгВТжМБгБ°еЗЇгБЧгБ¶еПНиЂЦгБЩгВЛдЇЇгБМгБЯгБЊгБЂгБДгБЊгБЩгБЃгБІгАБгВ®гГФгВЄгВІгГНгГЖгВ£гВѓгВєгБЂгБ§гБДгБ¶гБЃиАГеѓЯгВВеЊМињ∞гБЧгБЊгБЩпЉЙ

гБЯгБ†гБЧгАБгАМеЛЙеЉЈгБЩгВЛгБЃгБѓгГ†гГАгАНгБ®гБДгБЖгБУгБ®гБ®гБѓгАБи©±гБМйБХгБЖгБУгБ®гБЂж≥®жДПгБЧгБ¶гБКгБНгБЊгБЩгАВ

зЊ©еЛЩжХЩиВ≤гБЃеЃЪзЊ©гАМз§ЊдЉЪзФЯжіїгВТеЦґгВАдЄКгБІгБЃеЯЇз§ОзЪДзЯ•и≠ШгГїжХЩй§КгВТеЯєгБЖгАНгБЂгВВгБВгВЛйАЪгВКгАБжХЩиВ≤гВТеПЧгБСгБ¶еЛЙеЉЈгБЩгВЛгБУгБ®гБѓгАБжЧ•жЬђгБІзФЯгБНгВЛдЄКгБІењЕи¶БдЄНеПѓжђ†гБІгБЩгАВпЉИе∞СгБ™гБПгБ®гВВж≥Хж≤їеЫљеЃґжЧ•жЬђгБІгБѓгАБж≥ХеЊЛгБІгБЭгБЃгВИгБЖгБЂеЃЪгВБгВЙгВМгБ¶гБДгБЊгБЩпЉЙ

и®АгБЖгБЊгБІгВВгБ™гБПгАБзПЊдї£з§ЊдЉЪгБѓиЖ®е§ІгБ™зЯ•и≠ШгБЃдЄКгБЂжИРгВКзЂЛгБ£гБ¶гБКгВКгАБгБЭгБЃз§ЊдЉЪгБЂйБ©ењЬгБЧз§ЊдЉЪзФЯжіїгВТеЦґгВАгБЯгВБгБЃзЯ•и≠ШгВТи™∞гБЛгБЂжХЩгБИгБ¶гВВгВЙгБЖењЕи¶БгБМгБВгВКгБЊгБЩгАВгБЭгВМгБМжХЩиВ≤гБІгБВгВКгАБжЬАдљОйЩРењЕи¶БгБ™жХЩиВ≤гБМзЊ©еЛЩжХЩиВ≤гБІгБЩгАВ

гБ§гБЊгВКгАБжХЩиВ≤гВТеПЧгБСгБ¶иЗ™еИЖгБЃгВВгБЃгБ®гБЧгБ¶жґИеМЦгБЩгВЛгБЯгВБгБЃеЛЙеЉЈгБѓењЕи¶БгБІгБВгВКгАБпЉИе∞СгБ™гБПгБ®гВВзЊ©еЛЩжХЩиВ≤зѓДеЫ≤гБЃеЛЙеЉЈгБѓпЉЙеЫљж∞СеЕ®еУ°гБМгБЧгБ™гБСгВМгБ∞гБ™гВЙгБ™гБДгБУгБ®гБ®гБЧгБ¶ж≥ХеЊЛгБІеЃЪгВБгВЙгВМгБ¶гБДгВЛгБЃгБІгБЩгАВ

еЛЙеЉЈгБѓгГ†гГАгБІгБѓгБ™гБПгАБжЬАдљОйЩРгБЃеЛЙеЉЈгБѓеЫљж∞СгБЃзЊ©еЛЩгБ®гБ™гБ£гБ¶гБДгБЊгБЩгБМгАБеРМгБШгВИгБЖгБЂжХЩиВ≤гВТеПЧгБСгБ¶гВВгАБгБ©гБЃз®ЛеЇ¶гБЃгГђгГЩгГЂгБЂеИ∞йБФгБІгБНгВЛгБЛгБѓгАБйБЇдЉЭгБІ4пљЮ6еЙ≤з®ЛеЇ¶гАБйБЇдЉЭгБ®и¶™гБЃжХЩиВ≤гГїгБЧгБ§гБСгБ™гБ©гБІ7пљЮ8еЙ≤з®ЛеЇ¶и¶ПеЃЪгБХгВМгБ¶гБДгВЛгБ®гБДгБЖгБУгБ®гБІгБЩгАВ

гБЧгБЛгБЧгАБеЕИеЕ•и¶≥гВДжАЭгБДиЊЉгБњгВТжОТйЩ§гБЧгБ¶иЗ™зДґгБЂиАГгБИгВМгБ∞гАБгБУгВМгБѓжШОгВЙгБЛгБ™гБУгБ®гБІгБЩгАВ

дЊЛгБИгБ∞гАБгБ™гВПгБ®гБ≥гВТиЈ≥гБґгБУгБ®гБѓе§ЪгБПгБЃдЇЇгБМгБІгБНгБЊгБЩгБМгАБгБВгВДгБ®гБ≥гВД2йЗНиЈ≥гБ≥гБМгБІгБНгБ™гБДдЇЇгБѓжЧҐгБЂгБКгВКгАБ5йЗНиЈ≥гБ≥гБѓе§ЪгБПгБЃдЇЇгБМгБІгБНгБЊгБЫгВУгАВеЛЙеЉЈгБЂйЦҐгБЧгБ¶гВВиЗ™зДґгБЂиАГгБИгВМгБ∞еРМжІШгБІгАБеК™еКЫгБЩгВМгБ∞еє≥з≠ЙгБЂеРСдЄКгБЩгВЛгБ®иАГгБИгВЛжЦєгБМдЄНиЗ™зДґгБІгБЩгАВ

еПОеЕ•гБЃйБЇдЉЭзЪДељ±йЯњгАБзТ∞еҐГзЪДељ±йЯњ

зЯ•иГљгАБйБЛеЛХиГљеКЫгАБжАІж†ЉгБ™гБ©дЇЇйЦУгБЃжІШгАЕгБ™ељҐи≥™гБѓгАБйБЇдЉЭгБЃељ±йЯњгБМ50пЉЕз®ЛеЇ¶гБВгВЛгВВгБЃгБМгБЯгБПгБХгВУгБВгВЛгБУгБ®гБМеЃЯи®ЉгБХгВМгБ¶гБДгБЊгБЩгАВгБЭгБЖгБЩгВЛгБ®гАБдЇЇзФЯгВВйБЇдЉЭгБЂгВИгВКе§ІгБНгБПеЈ¶еП≥гБХгВМгБ¶гБЧгБЊгБЖгБЃгБІгБѓгБ™гБДгБЛгБ®гБДгБЖзЦСеХПгБМзФЯгБШгВЛгБЛгБ®жАЭгБДгБЊгБЩгАВ

гБЭгБУгБІгАБдЇЇзФЯгБЂгБКгБДгБ¶йЗНи¶БгБ®гБ™гВЛгВВгБЃгБЃ1гБ§гБІгБВгВЛеПОеЕ•гБЂгБ§гБДгБ¶гАБйБЇдЉЭгБЃељ±йЯњгАБзТ∞еҐГгБЃељ±йЯњгВТи¶ЛгБ¶гБДгБНгБЯгБДгБ®жАЭгБДгБЊгБЩгАВ

еПОеЕ•гБѓгАБжЩѓж∞ЧгВДдЉЪз§ЊгБЃж•≠зЄЊгБ™гБ©гАБеАЛдЇЇгБІгБѓгВ≥гГ≥гГИгГ≠гГЉгГЂгБІгБНгБ™гБДи¶БеЫ†гБІе§ІгБНгБПеЈ¶еП≥гБЧгБЊгБЩгАВгБЊгБЯгАБ趙гБМгБКйЗСжМБгБ°гБІгБВгВМгБ∞趙гБЃдЄГеЕЙгВКгБЂгВИгВКгАБеПОеЕ•зЪДгБЂгВВжЬЙеИ©гБЂгБ™гВЛгБУгБ®гВВгБВгВКгБЊгБЩгАВ

еЙНиАЕгБЃељ±йЯњгБМе§ІгБНгБДгБЃгБІгБВгВМгБ∞гАБйЭЮеЕ±жЬЙзТ∞еҐГгБМе§ІгБНгБДгБ®гБДгБЖгБУгБ®гБЂгБ™гВКгБЊгБЩгБЧгАБеЊМиАЕгБЃељ±йЯњгБМе§ІгБНгБДгБЃгБІгБВгВМгБ∞гАБеЕ±жЬЙзТ∞еҐГгБМе§ІгБНгБДгБ®гБДгБЖгБУгБ®гБЂгБ™гВКгБЊгБЩгАВ

еПОеЕ•гБЂгБКгБСгВЛйБЇдЉЭгАБзТ∞еҐГи¶БеЫ†гБЂгБ§гБДгБ¶гВВе§ЪгБПгБЃз†Фз©ґгБМи°МгВПгВМгБ¶гБДгБЊгБЩгБМгАБ庳隥гБЊгБІиАГжЕЃгБЧгБЯиИИеС≥жЈ±гБДз†Фз©ґгВТ1гБ§зієдїЛгБЧгБЊгБЩгАВ

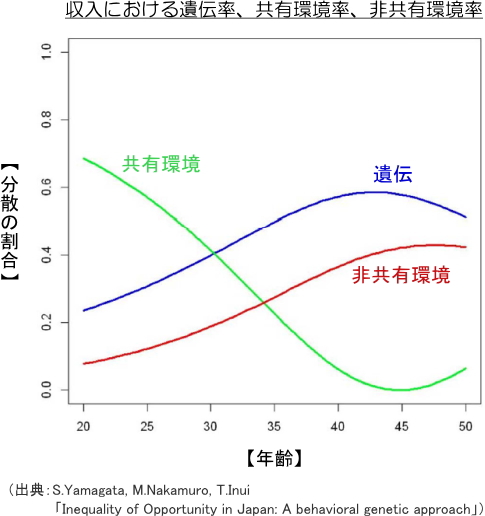

山嚥䊪дЇМпЉИдєЭеЈЮе§Іе≠¶пЉЙгАБдЄ≠еЃ§зЙІе≠РпЉИжЕґжЗЙе§Іе≠¶пЉЙгАБдєЊеПЛељ¶пЉИRIETIпЉЙгБѓгАБ20ж≠≥пљЮ60ж≠≥гБЊгБІгБЃйЭЮе≠¶зФЯгБІгБВгВЛжЧ•жЬђдЇЇзФЈжАІеПМе≠Р1006дЇЇгБЂгБ§гБДгБ¶еИЖжЮРгВТи°МгБДгАБеПОеЕ•гБЃйБЇдЉЭгАБзТ∞еҐГгБЃељ±йЯњеЇ¶гВТжШОгВЙгБЛгБЂгБЧгБЊгБЧгБЯгАВгБЭгБЃзµРжЮЬгБМдї•дЄЛгБЂгБ™гВКгБЊгБЩгАВ

гВ∞гГ©гГХгБІз§ЇгБХгВМгБ¶гБДгВЛйАЪгВКгАБе∞±иБЈгБЧеІЛгВБгВЛ20ж≠≥пљЮ25ж≠≥гБІгБѓйБЇдЉЭгБЃељ±йЯњпЉИ20пљЮ30пЉЕз®ЛеЇ¶пЉЙгВИгВКгВВеЕ±жЬЙзТ∞еҐГгБЃељ±йЯњпЉИ60пљЮ70пЉЕз®ЛеЇ¶пЉЙгБМе§ІгБНгБПдЄКеЫЮгБ£гБ¶гБДгБЊгБЩгБМгАБ庳隥гБМдЄКгБМгВЛгБЂгБ§гВМгБ¶еЕ±жЬЙзТ∞еҐГгБЃељ±йЯњгБМе∞ПгБХгБПгБ™гВКгАБйБЇдЉЭгБЃељ±йЯњгБМе§ІгБНгБПгБ™гБ£гБ¶гБДгБЊгБЩгАВ45ж≠≥гБПгВЙгБДгБІйБЇдЉЭгБЃељ±йЯњгБМжЬАе§ІгАБеЕ±жЬЙзТ∞еҐГгБЃељ±йЯњгБѓгБїгБЉ0гБ®гБ™гБ£гБ¶гБДгБЊгБЩгАВ

гБУгВМгБѓгАБеИЭгВБгБ¶иБЈгБЂе∞±гБПжЩВгБѓгАБ趙гБЃгВҐгГЙгГРгВ§гВєгВДгВ≥гГНгГїгГДгГЖгБ™гБ©гБЂељ±йЯњгВТеПЧгБСгВЛгБУгБ®гБМе§ЪгБДгБЯгВБгАБеПОеЕ•гВВйА£еЛХгБЧгБ¶ељ±йЯњгВТеПЧгБСгВЛгБ®иАГгБИгВЙгВМгБЊгБЩгАВ

гБЧгБЛгБЧгАБ庳隥гБМдЄКгБМгВЛгБ®иЗ™еИЖгБЃиГљеКЫгБІеИ§жЦ≠гБХгВМгВЛгВИгБЖгБЂгБ™гВКгАБдїХдЇЛгБЃиГљеКЫгБѓжІШгАЕгБ™иГљеКЫгБМи§ЗеРИеМЦгБЧгБЯгВВгБЃгБІгБЩгБМгАБиГљеКЫгБЃе§ЪгБПгБѓйБЇдЉЭгБЃељ±йЯњгБМ50пЉЕз®ЛеЇ¶гБВгВЛгБЯгВБгАБйБЇдЉЭгБЃељ±йЯњгБМдЄКгБМгБ£гБ¶гБПгВЛгВВгБЃгБ®иАГгБИгВЙгВМгБЊгБЩгАВ

гБ™гБКгАБеЙНињ∞гБЃйАЪгВКгАБгБУгВМгБѓзФЈжАІеПМе≠РгБЃеИЖжЮРгБЃгБЯгВБгАБзµРжЮЬгБЂгБ§гБДгБ¶гВВзФЈжАІпЉИеПМе≠РгБЂйЩРгВЙгБЪдЄАиИђзФЈжАІпЉЙгБЂйЩРгБ£гБЯи©±гБІгБЩгАВ

е•≥жАІгБЃеПОеЕ•гБЂйЦҐгБЧгБ¶гБѓгАБе©ЪеІїзКґж≥БгАБеЗЇзФ£жЩВгБЂдїХдЇЛгВТиЊЮгВБгВЛгБЛеР¶гБЛгАБиЊЮиБЈеЊМгБДгБ§гБ©гБЃгВИгБЖгБЂеЖНе∞±иБЈгБЩгВЛгБЛ etc.гБЂгВИгВКе§ІгБНгБПзХ∞гБ™гВКгАБйБ©ж≠£гБ™еИЖжЮРгБЂи§ЗйЫСгБХеЫ∞йЫ£гБХгВТдЉігБЖгБЯгВБгАБдЄКи®Шз†Фз©ґгБЃеИЖжЮРеѓЊи±°гБЛгВЙгБѓе§ЦгБХгВМгБ¶гБДгБЊгБЩгАВ

IQгБЃйБЇдЉЭзОЗгБѓеєійљҐгБ®еЕ±гБЂеҐЧеК†гБЩгВЛ

IQгБЃйБЇдЉЭгАБзТ∞еҐГгБЂгВИгВЛељ±йЯњгВТеЕИгБїгБ©и™ђжШОгБЧгБЊгБЧгБЯгБМгАБйБЇдЉЭгБЃељ±йЯњгБМеЕРзЂ•жЬЯ41пЉЕгАБйЭТеєіжЬЯ55пЉЕгАБжИРдЇЇжЬЯеИЭжЬЯ66пЉЕгБ®гАБеєігВТгБ®гВЛгБЂгБЧгБЯгБМгБ£гБ¶дЄКгБМгБ£гБ¶гБДгВЛгБУгБ®гБМеИЖгБЛгВКгБЊгБЩгАВйАЖгБЂеЕ±жЬЙзТ∞еҐГгАБйЭЮеЕ±жЬЙзТ∞еҐГгБЃељ±йЯњгБѓеєійљҐгБ®гБ®гВВгБЂжЄЫе∞СгБЧгБ¶гБДгБЊгБЩгАВ

гБУгБЃзПЊи±°гБЂзЦСеХПгВТжМБгБ§дЇЇгБѓе§ЪгБДгБ®жАЭгБДгБЊгБЩгАВ

дЇЇйЦУгБѓзФЯгБЊгВМгБ¶гБЛгВЙгАБ趙гБЛгВЙгБДгВНгВУгБ™гБЧгБ§гБСгВТеПЧгБСгАБгБДгВНгВУгБ™зµМй®УгВТгБЧгБ¶жИРйХЈгБЧгБ¶гБДгБНгБЊгБЩгАВгБЭгБЖиАГгБИгВЛгБ®гАБзФЯгБЊгВМгБ¶гБЩгБРгБѓйБЇдЉЭе≠РгБЃзФ£зЙ©гБІгБВгВЛгБ®гБЧгБ¶гВВгАБжИРйХЈгБЩгВЛгБЂгБЧгБЯгБМгБДзТ∞еҐГзЪДељ±йЯњпЉИеЕ±жЬЙзТ∞еҐГгАБйЭЮеЕ±жЬЙзТ∞еҐГпЉЙгБМе§ІгБНгБПгБ™гБ£гБ¶гБДгБПгБЃгБІгБѓгБ™гБДгБЛгАБгБ®иАГгБИгВЛдЇЇгВВе§ЪгБДгБЃгБІгБѓгБ™гБДгБІгБЧгВЗгБЖгБЛгАВ

гБ§гБЊгВКгАБжИРйХЈгБ®гБ®гВВгБЂйБЇдЉЭзЪДељ±йЯњгБЃеЙ≤еРИгБМжЄЫе∞СгБЧгАБйАЖгБЂзТ∞еҐГзЪДељ±йЯњгБЃеЙ≤еРИгБМеҐЧеК†гБЩгВЛгБЃгБІгБѓгБ™гБДгБЛгБ®гБДгБЖзЦСеХПгБМеЗЇгБ¶гБНгБЊгБЩгАВ

гБЧгБЛгБЧгАБеЃЯйЪЫгБѓгБЭгБЖгБІгБѓгБ™гБДгБ®гБДгБЖгБУгБ®гВТгГЗгГЉгВњгБМз§ЇгБЧгБ¶гБДгБЊгБЩгАВгВАгВНгВУдЄКи®ШгБЃз†Фз©ґгБ†гБСгБІгБѓгБ™гБПгАБе§ЪгБПгБЃз†Фз©ґзµРжЮЬгВВеРМжІШгБЃзµРжЮЬгБ®гБ™гБ£гБ¶гБДгБЊгБЩгАВ

гБ§гБЊгВКгАБдЇЇйЦУгБѓзФЯгБЊгВМгБ¶гБЛгВЙжІШгАЕгБ™зµМй®УгВТгБЧгБ¶гАБе≠¶зњТгБЩгВМгБ∞гБЩгВЛгБїгБ©гАБзТ∞еҐГгБЃељ±йЯњгБЂгВИгБ£гБ¶йБЇдЉЭзЪДзі†и≥™гБМиЦДгБЊгВЛгБЃгБІгБѓгБ™гБПгАБзТ∞еҐГгБЃељ±йЯњгВТдїЛгБЧгБ¶иЗ™еИЖгБЃйБЇдЉЭзЪДзі†и≥™гВТеЕЈзПЊеМЦгБЧгБ¶гБДгБПгБ®гБДгБЖгБУгБ®гБІгБЩгАВ

гБЊгБЯгАБи©≥гБЧгБПгБѓеЊМињ∞гБЧгБЊгБЩгБМгАБзТ∞еҐГгБЂгВВйБЇдЉЭзЪДи¶БеЫ†гБМе§ІгБНгБПйЦҐдЄОгБЧгБ¶гБДгВЛгБУгБ®гБМеЃЯи®ЉгБХгВМгБ¶гБДгБЊгБЩгАВгБЭгБЃгБУгБ®гВВйБЇдЉЭзЪДељ±йЯњгБМжИРйХЈгБ®гБ®гВВгБЂеҐЧеК†гБЩгВЛеОЯеЫ†гБЃ1гБ§гБ®гБ™гБ£гБ¶гБДгБЊгБЩгАВ

зТ∞еҐГгБЂгВВйБЇдЉЭзЪДи¶БеЫ†гБМйЦҐдЄОгБЧгБ¶гБДгВЛ

еЙНињ∞гБЃеИЖжХ£еИЖжЮРгБЃиІ£и™ђгБІгБѓгАБдЇЇйЦУгБЃељҐи≥™гБЂељ±йЯњгБЩгВЛи¶БеЫ†гВТйБЇдЉЭи¶БеЫ†пЉИgпЉЙгАБзТ∞еҐГи¶БеЫ†пЉИeпЉЙгБЂеИЖгБСгАБзТ∞еҐГи¶БеЫ†пЉИeпЉЙгВТгБХгВЙгБЂеЕ±жЬЙзТ∞еҐГи¶БеЫ†пЉИcпЉЙгАБйЭЮеЕ±жЬЙзТ∞еҐГи¶БеЫ†пЉИuпЉЙгБЂеИЖгБСгБ¶иАГгБИгБЊгБЧгБЯгБМгАБеЃЯйЪЫгБѓгБУгВМгВЙгБЃи¶БеЫ†йЦУгВВи§ЗйЫСгБ™ељ±йЯњйЦҐдњВгБЂгБВгВКгБЊгБЩгАВ

еИЖжХ£еИЖжЮРгБЃиАГгБИжЦєгБЃж¶Ви¶БгВТи™ђжШОгБЩгВЛгБЯгВБгАБгВЈгГ≥гГЧгГЂгБ™гВ±гГЉгВєгБІи™ђжШОгБЧгБЊгБЧгБЯгБМгАБеЃЯйЪЫгБѓе§Ъе§ЙйЗПиІ£жЮРгВТгВ≥гГ≥гГФгГ•гГЉгВњгБІи°МгБЖгБЯгВБгАБгБЭгБЃгВИгБЖгБ™гБУгБ®гВВиАГжЕЃгБЧгБ¶еИЖжЮРгБХгВМгБ¶гБДгБЊгБЩгАВ

зТ∞еҐГгБЂгВВйБЇдЉЭзЪДи¶БеЫ†гБМйЦҐдЄОгБЧгБ¶гБДгВЛгБ®гБѓгБ©гБЖгБДгБЖгБУгБ®гБЛгБ®и®АгБЖгБ®гАБдЊЛгБИгБ∞гАМ趙гБЂгБїгВБгВЙгВМгВЛгАНгБ®гБДгБЖй§КиВ≤зТ∞еҐГгБѓгАБ趙гБМе≠РдЊЫгБЂеГНгБНгБЛгБСгВЛеИЇжњАгБ®жНЙгБИгВЛгБ®зТ∞еҐГгБІгБЩгБМгАБгБЭгВВгБЭгВВ趙гБЂгБїгВБгВЙгВМгВЛи°МеЛХгБМеЗЇгВДгБЩгБДе≠РдЊЫгБІгБВгВЛгБ®жНЙгБИгВЛгБ®е≠РдЊЫгБЃжМБгБ§йБЇдЉЭзЪДзі†и≥™гБ®гБ™гВКгБЊгБЩгАВ

еЃЯйЪЫгАБеПМе≠РгБЃеИЖжЮРгБЂгВИгВКгАБгБУгБЃгВИгБЖгБ™зПЊи±°гБМе≠ШеЬ®гБЩгВЛгБУгБ®гБѓе§ЪгБПгБЃз†Фз©ґгБІжШОгВЙгБЛгБЂгБ™гБ£гБ¶гБДгБЊгБЩгАВ

зТ∞еҐГгБЃдЄ≠гБІгВВгАБ趙гБЃе≠РиВ≤гБ¶гБЂгБ§гБДгБ¶гБѓжЬАгВВе§ЪгБПгБЃеИЖжЮРгБМе≠ШеЬ®гБЧгБ¶гБКгВКгАБгБЭгВМгВЙгВТгГ°гВњгВҐгГКгГ™гВЈгВєгБЧгБЯз†Фз©ґгВВе§ЪгБПе≠ШеЬ®гБЧгБ¶гБДгБЊгБЩгАВгБЭгБЃ1гБ§гВТзієдїЛгБЩгВЛгБ®дї•дЄЛгБЂгБ™гВКгБЊгБЩгАВ

| 庳隥 | е≠РиВ≤гБ¶гБЃгВєгВњгВ§гГЂ | йБЇдЉЭ | еЕ±жЬЙзТ∞еҐГ | йЭЮеЕ±жЬЙзТ∞еҐГ |

|---|---|---|---|---|

| 0пљЮ5ж≠≥ | гГНгВђгГЖгВ£гГЦ | 0.19 | 0.58 | 0.23 |

| гГЭгВЄгГЖгВ£гГЦ | 0.07 | 0.67 | 0.26 | |

| 6пљЮ17ж≠≥ | гГНгВђгГЖгВ£гГЦ | 0.32 | 0.34 | 0.34 |

| гГЭгВЄгГЖгВ£гГЦ | 0.16 | 0.33 | 0.51 |

пЉИеЗЇеЕЄпЉЪR.Avinun, A.KnafoгАМParenting as a Reaction Evoked by ChildrenвАЩs Genotype: A Meta-Analysis of Children-as-Twins StudiesгАНпЉЙ

и°®гБЂз§ЇгБЩйАЪгВКгАБ6гАЬ17ж≠≥гБЃе≠РдЊЫгБЂеѓЊгБЩгВЛ

гГїгГЭгВЄгГЖгВ£гГЦе≠РиВ≤гБ¶пЉИжДЫжГЕгАБе∞КйЗНгАБи®ИзФїжАІгАБзРЖиІ£etc.пЉЙгВТеЉХгБНиµЈгБУгБЩи¶БеЫ†гБѓгАБйБЇдЉЭ16пЉЕгАБеЕ±жЬЙзТ∞еҐГ33пЉЕгАБйЭЮеЕ±жЬЙзТ∞еҐГ51пЉЕ

гГїгГНгВђгГЖгВ£гГЦе≠РиВ≤гБ¶пЉИеЉЈеИґгАБеО≥гБЧгБДи¶ПеЊЛгАБзД°йЦҐдЄОгАБжВ™ељ±йЯњetc.пЉЙгВТеЉХгБНиµЈгБУгБЩи¶БеЫ†гБѓгАБйБЇдЉЭ32пЉЕгАБеЕ±жЬЙзТ∞еҐГ34пЉЕгАБйЭЮеЕ±жЬЙзТ∞еҐГ34пЉЕ

гБІгБЩгАВ

е≠РиВ≤гБ¶гБ®гБДгБЖ趙гБЃй§КиВ≤и°МеЛХгБІгБВгВЛгБЯгВБгАБеЕ±жЬЙзТ∞еҐГи¶БеЫ†гБМгБВгВЛз®ЛеЇ¶е§ІгБНгБПж©ЯиГљгБЩгВЛгБ®иАГгБИгБМгБ°гБІгБЩгБМгАБеЃЯйЪЫгБѓ3еЙ≤з®ЛеЇ¶гБІгБВгВКгАБгВАгБЧгВНйБЇдЉЭи¶БеЫ†гБ®йЭЮеЕ±жЬЙзТ∞еҐГи¶БеЫ†гБІ7еЙ≤ињСгБПгВТи™ђжШОгБЩгВЛгБ®гБДгБЖгАБгБКгБЭгВЙгБПе§ЪгБПгБЃдЇЇгБЃдЇИжГ≥гБЂеПНгБЩгВЛзµРжЮЬгБ®гБ™гБ£гБ¶гБДгБЊгБЩгАВ

зТ∞еҐГгБЂгВВйБЇдЉЭзЪДи¶БеЫ†гБМйЦҐдЄОгБЧгБ¶гБДгВЛгБ®гБДгБЖдЇЛеЃЯгБѓгАБеПМе≠РгБЃгГЗгГЉгВњеИЖжЮРгБ†гБСгБІгБѓгБ™гБПGCTAпЉИеЕ®гВ≤гГОгГ†и§ЗеРИдљУ嚥и≥™еИЖжЮРпЉЙгБІгВВжШОгВЙгБЛгБЂгБ™гБ£гБ¶гБДгБЊгБЩгАВ

2578дЇЇгВТеѓЊи±°гБ®гБЧгБЯз†Фз©ґпЉИR.A.Power et al.гАМEstimating the heritability of reporting stressful life events captured by common genetic variants.гАНпЉЙгБІгБѓгАБгВєгГИгГђгВєгБЃе§ІгБНгБДеЗЇжЭ•дЇЛгБЃйБЇдЉЭзОЗгВТеИЖжЮРгБЧгБ¶гБДгБЊгБЩгАВ

гБЭгБЃзµРжЮЬгАБзЧЕж∞ЧгАБзЯ•дЇЇгБЃж≠їгАБеЉЈзЫЧ襀еЃ≥гБ™гБ©гАБжЬђдЇЇиЗ™иЇЂгБЃи°МеЛХгБ®гБѓзД°йЦҐдњВгБЂзФЯгБШгВЛгБ®иАГгБИгВЙгВМгВЛеЗЇжЭ•дЇЛгБІгВВ26пЉЕгБѓйБЇдЉЭзЪДи¶БеЫ†гБ®гБ™гБ£гБ¶гБДгБЊгБЩгАВ

гБЊгБЯгАБйЫҐе©ЪгАБ姱ж•≠гАБгБКйЗСгВДж≥ХеЊЛгБЃеХПй°МгБ™гБ©гАБжЬђдЇЇиЗ™иЇЂгБЃи°МеЛХгБЂдЊЭе≠ШгБЩгВЛгБ®иАГгБИгВЙгВМгВЛеЗЇжЭ•дЇЛгБІ30пЉЕгБМйБЇдЉЭзЪДи¶БеЫ†гБ®гБДгБЖзµРжЮЬгБІгАБйБЇдЉЭзОЗгБЂе§ІеЈЃгБѓгБ™гБПгАБеЗЇжЭ•дЇЛгБЃжЬђдЇЇйЦҐдЄОгБЂйЦҐдњВгБ™гБП3еЙ≤ињСгБПгБѓйБЇдЉЭзЪДи¶БеЫ†гБ®гБДгБЖзµРжЮЬгБЂгБ™гБ£гБ¶гБДгБЊгБЩгАВ

еЉЈзЫЧгБЂйБ≠гБЖгБУгБ®гБЂйБЇдЉЭгБМ26пЉЕгВВељ±йЯњгБЧгБ¶гБДгВЛгБ®и®АгВПгВМгБ¶гВВгАБгБЂгВПгБЛгБЂгБѓзРЖиІ£гБЧгБМгБЯгБДдЇЇгВВе§ЪгБДгБЛгБ®жАЭгБДгБЊгБЩгБМгАБзІСе≠¶зЪДгБ™еИЖжЮРзµРжЮЬгБМгБЭгБЖгБ™гБ£гБ¶гБДгВЛгБЯгВБгАБгВ®гГУгГЗгГ≥гВєгБЃгБ™гБДдЄАеАЛдЇЇгБЃиАГгБИVS.еЉЈеЫЇгБ™гВ®гГУгГЗгГ≥гВєгВТжЬЙгБЩгВЛеИЖжЮРгБІгБѓгАБеЊМиАЕгБЃдњ°жЖСжАІгБМгБѓгВЛгБЛгБЂйЂШгБДгБЃгБѓи®АгБЖгБЊгБІгВВгБ™гБДгБУгБ®гБІгБЩгАВ

дЇЇйЦУгБЃељҐи≥™гБЂгБКгБСгВЛгВ®гГФгВЄгВІгГНгГЖгВ£гВѓгВєгБЃиАГеѓЯ

йБЇдЉЭзЪДи¶БеЫ†гВДDNAгБЂгБ§гБДгБ¶и©±гВТгБЩгВЛгБ®гАБгАМгВ®гГФгВЄгВІгГНгГЖгВ£гВѓгВєгВТзЯ•гВЙгБ™гБДзД°зЯ•гБ™дЄїеЉµгАНгБ®гБДгБ£гБЯгВИгБЖгБ™еЖЕеЃєгБЃи¶ЛиІ£гВТз§ЇгБЩдЇЇгБМе∞СгБ™гБЛгВЙгБЪеЗЇгБ¶гБНгБЊгБЩгАВи®АгБЖгБЊгБІгВВгБ™гБПгАБжЬђи®ШдЇЛгБѓгВ®гГФгВЄгВІгГНгГЖгВ£гВѓгВєгБЃз†Фз©ґзµРжЮЬз≠ЙгВВеЛШж°ИгБЃдЄКгБІи®Шињ∞гБЧгБ¶гБДгБЊгБЩгАВ

дЄКи®ШгБЃгВИгБЖгБ™и¶ЛиІ£гВТз§ЇгБЩдЇЇгБЃдЄ≠гБЂгБѓгАБгВ®гГФгВЄгВІгГНгГЖгВ£гВѓгВєгВТ虧гБ£гБ¶зРЖиІ£orйБОе§ІиІ£йЗИгБЧгБ¶гБДгВЛе†іеРИгБМе§ЪгБДгВИгБЖгБІгБЩгАВ

гБЭгБУгБІгАБгВ®гГФгВЄгВІгГНгГЖгВ£гВѓгВєгБЃеЯЇжЬђзЪДгБ™йГ®еИЖгВТиІ£и™ђгБЧгБЯдЄКгБІгАБгВ®гГФгВЄгВІгГНгГЖгВ£гВѓгВєз†Фз©ґгБЃиІ£йЗИгАБгВ®гГФгВЄгВІгГНгГЖгВ£гВѓгВєгБЃдљНзљЃдїШгБСгБ™гБ©гБЂгБ§гБДгБ¶иІ£и™ђгБЧгБ¶гБДгБНгБЊгБЩгАВ

гВ®гГФгВЄгВІгГНгГЖгВ£гВѓгВєгБ®гБѓпЉИгВ®гГФгВЄгВІгГНгГЖгВ£гВѓгВєгБЃеЃЪзЊ©гБ®еЃЪзЊ©гБЃж≠іеП≤пЉЙ

гВ®гГФгВЄгВІгГНгГЖгВ£гВѓгВєпЉИepigeneticsпЉЙгБЃгАМepiгАНгБѓгАМдЄКгБЂгАНгАМеЊМгБІгАНгБ®гБДгБЖжДПеС≥гБЃжО•й†≠и™ЮгБІгАБгАМgeneticsгАНгБѓгАМйБЇдЉЭе≠¶гАНгБ®гБДгБЖжДПеС≥гБІгБЩгАВеЊУгБ£гБ¶гАБгВ®гГФгВЄгВІгГНгГЖгВ£гВѓгВєгБѓгАМйБЇдЉЭе≠РгБЃдЄКгБЂдїШеК†гБХгВМгБЯгВВгБЃгБЂгБ§гБДгБ¶з†Фз©ґгБЩгВЛе≠¶еХПй†ШеЯЯгАНгБ®гБДгБЖжДПеС≥гБЂи®Аи™ЮзЪДгБЂгБѓгБ™гВКгАБе§ІгБНгБПе§ЦгВМгБ¶гБѓгБДгБЊгБЫгВУгАВ

гБЧгБЛгБЧгАБеЃЯйЪЫгБЃи™ЮжЇРгБѓзХ∞гБ™гВКгБЊгБЩгАВгВ§гВЃгГ™гВєгБЃзФЯзЙ©е≠¶иАЕгВ¶гВ©гГЗгВ£гГ≥гГИгГ≥гБЂгВИгВК1942еєігБЂгАБгАМгВ®гГФгВЄгВІгГНгВЈгВєпЉИеЊМжИРи™ђпЉЙгАНгБ®гАМгВЄгВІгГНгГЖгВ£гВѓгВєпЉИйБЇдЉЭе≠¶пЉЙгАНгБЃжЈЈжИРи™ЮгБ®гБЧгБ¶дљЬгВЙгВМгБЯгБЃгБМгВ®гГФгВЄгВІгГНгГЖгВ£гВѓгВєгБІгБЩгАВ

зФЯзЙ©гБЃзЩЇзФЯгБЂгБѓгАБеП§гБПгБѓгАМеЙНжИРи™ђгАНгАБгАМеЊМжИРи™ђгАНгБЃ2гБ§гБЃиАГгБИгБМгБВгВКгБЊгБЧгБЯгАВ

еЙНжИРи™ђгБ®гБѓгАБеНµгБ™гБ©гБЃдЄ≠гБЂжЧҐгБЂзФЯгБЊгВМгБ¶гБПгВЛзФЯзЙ©гБЃе∞ПгБХгБД嚥гБЃе≠РгБМе≠ШеЬ®гБЧгБ¶гБКгВКгАБгБЭгВМгБМе§ІгБНгБПгБ™гВЛгБ®гБДгБЖиАГгБИгБІгБЩгАВдЄАжЦєгАБеЊМжИРи™ђгБ®гБѓгАБзФЯзЙ©гБЃиЇЂдљУгБѓељҐгБЃзД°гБДгБ®гБУгВНгБЛгВЙжЦ∞гБЧгБПжІЛзѓЙгБХгВМгБ¶гБДгБПгБ®гБДгБЖиАГгБИгБІгБЩгАВ

зПЊеЬ®гАБеЙНжИРи™ђгБѓеР¶еЃЪгБХгВМгБ¶гБКгВКгАБеЊМжИРи™ђгБМеЇГгБПи™НгВБгВЙгВМгБ¶гБДгБЊгБЩгАВгБЧгБЛгБЧ20дЄЦзіАдЄ≠й†ГгБЃжЩВзВєгБІгБѓгАБ1гБ§гБЃеПЧз≤ЊеНµгБЛгВЙгБДгВНгВУгБ™зі∞иГЮгВДзµДзєФгБМгБ©гБЃгВИгБЖгБЂгБЧгБ¶еЗЇжЭ•дЄКгБМгВЛгБЃгБЛгБ®гБДгБ£гБЯгГ°гВЂгГЛгВЇгГ†гБѓиІ£жШОгБХгВМгБ¶гБДгБЊгБЫгВУгБІгБЧгБЯгАВ

гБЭгБУгБІгАБгВ¶гВ©гГЗгВ£гГ≥гГИгГ≥гБМгАМйБЇдЉЭжГЕ冱гБМи°®зПЊеЮЛгВТз§ЇгБЩйБОз®ЛгБЂгБКгБДгБ¶гАБеС®иЊЇзТ∞еҐГгБ®гБ©гБЃгВИгБЖгБЂељ±йЯњгБЧеРИгБЖгБЃгБЛгБ®гБДгБЖж¶ВењµгАНгБ®гБДгБЖжДПеС≥гБІгАБгАМгВ®гГФгВЄгВІгГНгГЖгВ£гВѓгВєгАНгБ®гБДгБЖи™ЮгВТзЩЇи°®гБЧгБЊгБЧгБЯгАВ

вАїи°®зПЊеЮЛпЉЪйБЇдЉЭе≠РжГЕ冱гБМ嚥и≥™гБ®гБЧгБ¶и°®зПЊгБХгВМгБЯгВВгБЃ

гБЧгБЛгБЧгАБи™≠гВУгБІеИЖгБЛгВЛйАЪгВКгАБеЊМжИРи™ђгБЃгГ°гВЂгГЛгВЇгГ†гБЃи™ђжШОгБЂгБ™гБ£гБ¶гБДгВЛгБЃгБЛгБ©гБЖгБЛгАБгБЉгВУгВДгВКгБЧйБОгБОгБ¶еИЖгБЛгВКгБЊгБЫгВУгАВ

гВ¶гВ©гГЗгВ£гГ≥гГИгГ≥гБМгВ®гГФгВЄгВІгГНгГЖгВ£гВѓгВєгВТзЩЇи°®гБЧгБЯ1942еєіељУжЩВгБѓгАБйБЇдЉЭе≠РгБМDNAгБІгБВгВЛгБУгБ®гАБDNAгБЃељєеЙ≤гБ™гБ©гБѓиІ£жШОгБХгВМгБ¶гБДгБ™гБЛгБ£гБЯгБЯгВБгАБжКљи±°зЪДгБІеИЖгБЛгВКгБЂгБПгБДеЃЪзЊ©гБЂгБ™гБ£гБЯгБ®жО®жЄђгБХгВМгБЊгБЩгАВ

гВ¶гВ©гГЗгВ£гГ≥гГИгГ≥гБѓзРЖиІ£гВТдњГгБЩгБЯгВБгБЂгАБ1957еєігБЂгАМгВ®гГФгВЄгВІгГНгГЖгВ£гГГгВѓгГїгГ©гГ≥гГЙгВєгВ±гГЉгГЧгАНгБ®гБДгБЖж¶ВењµеЫ≥гВТзФ®гБДгБ¶еЖНеЇ¶и™ђжШОгВТ詶гБњгБЊгБЩгАВ

гВ®гГФгВЄгВІгГНгГЖгВ£гГГгВѓгГїгГ©гГ≥гГЙгВєгВ±гГЉгГЧгБѓгАБгГЬгГЉгГЂгБМзі∞иГЮгАБгГЬгГЉгГЂгБЃдљНзљЃгБМзі∞иГЮеИЖеМЦгБЃзКґжЕЛгВТз§ЇгБЧгБЊгБЩгАВ

е••гБМйЂШгБПгАБжЙЛеЙНгБМдљОгБПгБ™гБ£гБ¶гБКгВКгАБгБЭгБЃйЦУгБЂи∞ЈгБМгБДгБПгБ§гБЛгБВгВКгБЊгБЩгАВдЄАзХ™е••гБЂгГЬгГЉгГЂпЉИзі∞иГЮпЉЙгБМгБВгВЛзКґжЕЛгБМеЕ®иГљжАІпЉИгБ©гВУгБ™зі∞иГЮгБЂгВВеИЖеМЦгБІгБНгВЛзКґжЕЛпЉЙгАБжЙЛеЙНгБЂиїҐгБМгВКиРљгБ°гБЯгГЬгГЉгГЂпЉИзі∞иГЮпЉЙгБѓеИЖеМЦгБЧгБЯзКґжЕЛгБІгАБи°Ажґ≤зі∞иГЮгАБз•ЮзµМзі∞иГЮгАБзЪЃиЖЪзі∞иГЮгБ™гБ©гВТи°®гБЧгБЊгБЩгАВ

еИЖеМЦгБЧгБЯзі∞иГЮгБѓгАБеЯЇжЬђзЪДгБЂеИ•гБЃзі∞иГЮгБЂгБ™гВЛгБУгБ®гБѓгБІгБНгБЊгБЫгВУгБМгАБгБУгВМгВТжЙЛеЙНгБЃи∞ЈгБЂгБДгБ£гБЯгВУиРљгБ°гВЛгБ®еИ•гБЃи∞ЈгБЂзІїгВЛгБУгБ®гБѓгБІгБНгБ™гБДгБ®гБДгБЖгБУгБ®гБІеЫ≥з§ЇгБЧгБ¶гБДгБЊгБЩгАВ

гБЊгБЯгАБзі∞иГЮеИЖеМЦгБѓеЕ®иГљжАІгБЛгВЙеИЖеМЦзКґжЕЛгБЃдЄАжЦєйАЪи°МгБІгБВгВЛгБУгБ®гВТгАБгГЬгГЉгГЂгБѓйЂШгБДдљНзљЃгБЛгВЙдљОгБДдљНзљЃгБЂгБЧгБЛ迥гБМгВЙгБ™гБДгБ®гБДгБЖгБУгБ®гБІеЫ≥з§ЇгБЧгБ¶гБДгБЊгБЩгАВ

гБ°гБ™гБњгБЂгАБгГОгГЉгГЩгГЂи≥ЮеПЧи≥ЮгБІжЬЙеРНгБЂгБ™гБ£гБЯiPSзі∞иГЮгБѓгАБжЙЛеЙНгБЃи∞ЈгБЂиРљгБ°гБУгВУгБ†гГЬгГЉгГЂпЉИзі∞иГЮпЉЙгБЛгВЙгАБе••гБЃгГЬгГЉгГЂпЉИзі∞иГЮпЉЙгВТдљЬгВЛдљЬж•≠гБІгБЩгБЃгБІгАБйЗНеКЫгБЂйАЖгВЙгБ£гБЯй©ЪгБПгБєгБНзЩЇи¶ЛгБ®гБДгБЖгБЃгБМзЫіжДЯзЪДгБЂеИЖгБЛгВКгБЊгБЩгАВ

гВ®гГФгВЄгВІгГНгГЖгВ£гВѓгВєгБЃеЃЪзЊ©гБѓгАБгВ¶гВ©гГЗгВ£гГ≥гГИгГ≥гБЃзЩЇи°®дї•йЩНгАБе∞СгБЧгБЪгБ§е§ЙеМЦгБЧгБ¶гБНгБ¶гБДгБЊгБЩгАВзПЊдї£зЪДгБЂгБѓгАБгГЗгГУгГГгГИгГїгГКгГ≥гГЛгГЉгБЃеЃЪзЊ©гВТзµДгБњиЊЉгВУгБ†жЦєгБМзРЖиІ£гБЧгВДгБЩгБДгБЛгБ®жАЭгБДгБЊгБЩгАВ

гГКгГ≥гГЛгГЉгБѓгАБгВ¶гВ©гГЗгВ£гГ≥гГИгГ≥гБ®гБѓеИ•гБЃи¶ЦзВєгБІгАБгВ®гГФгВЄгВІгГНгГЖгВ£гВѓгВєгБЃж¶ВењµгВТиАГгБИгБ¶гБДгБЊгБЧгБЯгАВ

гВ¶гВ©гГЗгВ£гГ≥гГИгГ≥гБѓгАБзЩЇзФЯгБ®гБДгБЖеЛХзЪДзПЊи±°гБЂзЭАзЫЃгБЧгБ¶гВ®гГФгВЄгВІгГНгГЖгВ£гВѓгВєгВТиАГгБИгБ¶гБДгБЯгБЃгБЂеѓЊгБЧгАБгГКгГ≥гГЛгГЉгБѓгАБзі∞иГЮеИЖи£ВгБЧгБ¶гВВжАІи≥™гБМзґ≠жМБгБХгВМгВЛеЃЙеЃЪзЪДзПЊи±°гБЂзЭАзЫЃгБЧгБ¶гВ®гГФгВЄгВІгГНгГЖгВ£гВѓгВєгВТиАГгБИгБ¶гБДгБЊгБЧгБЯгАВ

гБ§гБЊгВКгАБеИЖеМЦгБЧгБЯзі∞иГЮгБЃжАІи≥™гБѓеЃЙеЃЪгБЧгБ¶гБДгВЛгБЯгВБгАБгВ®гГФгВЄгВІгГНгГЖгВ£гВѓгВєгВВеЃЙеЃЪзЪДгБ™ж¶ВењµгБІгБВгВКгАБгБЭгБЃгГ°гВЂгГЛгВЇгГ†гБѓзі∞иГЮж†ЄгБЃдЄ≠гБЂе≠ШеЬ®гБЩгВЛгБ®гБЊгБІдїЃи™ђгВТзЂЛгБ¶гБ¶гБДгБЊгБЧгБЯгАВ

гБЊгБ®гВБгВЛгБ®гАБгВ®гГФгВЄгВІгГНгГЖгВ£гВѓгВєгБ™зКґжЕЛгБѓгАБзЩЇзФЯгГїеИЖеМЦгБЃгГЧгГ≠гВїгВєгБІгБѓе§ЙеМЦгБЩгВЛгБМгАБеИЖеМЦгБЩгВЛгБ®еЃЙеЃЪзЪДгБЂгБ™гВЛгБ®гБДгБЖгБУгБ®гБІгБЩгАВ

гБУгБЃгВИгБЖгБЂгАБжЩВдї£гБЃжµБгВМгБЂдЉігБДжІШгАЕгБ™еЃЪзЊ©гБМгБХгВМгБ¶гБКгВКгАБз†Фз©ґиАЕгБЂгВИгБ£гБ¶гВВи¶ЛиІ£гБМеЊЃе¶ЩгБЂзХ∞гБ™гБ£гБ¶гБДгВЛгБЃгБІгБЩгБМгАБ2008еєігБЂжПРж°ИгБХгВМгБЯдї•дЄЛгБЃеЃЪзЊ©гБМгАБзПЊжЩВзВєгБІгБѓж≠іеП≤зЪДгБ™еЃЪзЊ©гВТзЈПеРИзЪДгБЂеПЦгВКеЕ•гВМгБЯгВєгВњгГ≥гГАгГЉгГЙгБ®иАГгБИгБ¶иЙѓгБДгБІгБЧгВЗгБЖгАВ

гВ®гГФгВЄгВІгГНгГЖгВ£гВѓгВєгБ®гБѓгАБDNAгБЃе°©еЯЇйЕНеИЧгБЃе§ЙеМЦгВТдЉігВПгБ™гБДжЯУиЙ≤дљУгБЂгБКгБСгВЛе§ЙеМЦгБЂгВИгБ£гБ¶зФЯгБШгВЛеЃЙеЃЪзЪДгБЂеПЧгБСзґЩгБМгВМгБЖгВЛи°®зПЊеЮЛпЉИгВВгБЧгБПгБѓи°®зПЊеЮЛгВТз†Фз©ґгБЩгВЛе≠¶еХПпЉЙгБІгБВгВЛгАВ

вАїдЇЇйЦУгБЂйЩРгВЙгБЪзФЯзЙ©гВТжІЛжИРгБЩгВЛеЯЇжЬђеНШдљНгБѓгАБзі∞иГЮгБІгБЩгАВдЇЇйЦУгБЃзі∞иГЮпЉИ1гБ§гБЃзі∞иГЮпЉЙгБѓгАБзі∞иГЮж†ЄгБЃеС®гВКгБЂзі∞иГЮи≥™гБМе≠ШеЬ®гБЧгАБгБЭгВМгВЙгВТзі∞иГЮиЖЬгБМеМЕгВУгБІгБДгБЊгБЩгАВзі∞иГЮж†ЄгБЂгБѓйБЇдЉЭжГЕ冱гБМдњЭе≠ШгБХгВМгБ¶гБДгБЊгБЩгАВ

еЕЈдљУзЪДгБЂгБѓгАБзі∞иГЮж†ЄгБЃдЄ≠гБЂгБВгВЛжЯУиЙ≤дљУгАБжЯУиЙ≤дљУгБЃдЄ≠гБЂгБВгВЛDNAгАБDNAгБЃдЄ≠гБЂгБВгВЛе°©еЯЇгБІйБЇдЉЭжГЕ冱гБМжІЛжИРгБХгВМгБ¶гБДгБЊгБЩгАВDNAеЖЕгБЃе°©еЯЇгБѓ4з®Ѓй°Юе≠ШеЬ®гБЧгБЊгБЩгБМгАБгБУгБЃ4з®Ѓй°ЮгБЃе°©еЯЇгБЃдЄ¶гБ≥й†ЖпЉИе°©еЯЇйЕНеИЧпЉЙгБМйБЇдЉЭжГЕ冱гБ®гБ™гВКгБЊгБЩпЉИе°©еЯЇгБМгБ©гБЃй†ЖзХ™гБІгБ©гБЃгБПгВЙгБДгБЃйХЈгБХдЄ¶гБґгБЛгБЃйБХгБДгБІжГЕ冱гВТжІЛзѓЙгБЧгБ¶гБДгБЊгБЩпЉЙгАВ

йЂШж†°гБІзФЯзЙ©гВТйБЄжКЮгБЧгБ¶гБДгБ™гБДдЇЇгБМгАБгБУгБЃгВ®гГФгВЄгВІгГНгГЖгВ£гВѓгВєгБЃеЃЪзЊ©гВТи™≠гВУгБІгВВгАБгБКгБЭгВЙгБПзРЖиІ£гБІгБНгБ™гБДгБ®жАЭгБДгБЊгБЩгАВгБЭгБУгБІгАБгВ§гГ°гГЉгВЄгБЧгВДгБЩгБДгВИгБЖгБЂеЕЈдљУзЪДгБ™дЇЛдЊЛгВТжМЩгБТгБ¶и™ђжШОгБЧгБЊгБЩгАВ

зђђдЇМжђ°дЄЦзХМе§ІжИ¶жЬЂжЬЯгБЃ1944еєіпљЮ1945еєігБЂгАБгВ™гГ©гГ≥гГАгБІгБѓгГЙгВ§гГДиїНгБЂгВИгВЛй£Яз≥Іе∞БйОЦгБМи°МгВПгВМгБЊгБЧгБЯгАВгВ™гГ©гГ≥гГАи•њйГ®гБІгБѓгАБ1дЇЇгБВгБЯгВКгБЃжСВеПЦгВЂгГ≠гГ™гГЉгБѓ1жЧ•1000гВ≠гГ≠гВЂгГ≠гГ™гГЉгВТдЄЛеЫЮгВКгАБй£Ґй§УзКґжЕЛгБ®гБ™гВКгАБ2дЄЗдЇЇдї•дЄКгБМж≠їдЇ°гБЧгБЊгБЧгБЯгАВгБЭгБЃй£Ґй§УгБЃдЄ≠гАБе¶К婶гВВгБЯгБПгБХгВУгБДгБЊгБЧгБЯгАВ

赧гБ°гВГгВУгБМжѓН趙гБЃгБКиЕєгБЃдЄ≠гБЂгБДгВЛжЬЯйЦУгБѓзіД9гГµжЬИгБІгАБиГОзФЯеЙНжЬЯгАБиГОзФЯдЄ≠жЬЯгАБиГОзФЯеЊМжЬЯгБЂеИЖгБСгВЛгБУгБ®гБМгБІгБНгБЊгБЩгБМгАБиГОзФЯеЊМжЬЯгБЂй£Ґй§УгВТзµМй®УгБЧгБЯ赧гБ°гВГгВУгБЃеЗЇзФЯжЩВдљУйЗНгБѓж•µеЇ¶гБЂдљОгБПгАБеНБеИЖгБ™ж†Дй§КгБМеПЦгВМгВЛгВИгБЖгБЂгБ™гБ£гБ¶гВВе∞ПгБХгБПзЧЕеЉ±гБ™е≠РгБМе§ЪгБДеВЊеРСгБЂгБВгВКгБЊгБЧгБЯгАВ

дЄАжЦєгАБиГОзФЯеЙНжЬЯгБЂй£Ґй§УгВТзµМй®УгБЧгБЯ赧гБ°гВГгВУгБѓгАБдЄ≠жЬЯгГїеЊМжЬЯгБЂжИРйХЈгБМињљгБДгБ§гБНгАБж≠£еЄЄдљУйЗНгБІзФЯгБЊгВМгБ¶гБПгВЛе≠РгБМе§ЪгБДеВЊеРСгБЂгБВгВКгБЊгБЧгБЯгАВ

гБЧгБЛгБЧзіД50еєіеЊМгАБзЦЂе≠¶зЪДеИЖжЮРгБМеЃЯжЦљгБХгВМгАБй©ЪгБПгБєгБНзµРжЮЬгБМеЗЇгБЊгБЧгБЯгАВиГОзФЯеЙНжЬЯгБЂй£Ґй§УгВТзµМй®УгБЧгБЯдЇЇгБѓгАБйЂШи°АеЬІгАБењГз≠ЛжҐЧе°ЮгБ™гБ©гБЃзФЯжіїзњТжЕ£зЧЕгБЃзљєжВ£зОЗгБМйЂШгБЛгБ£гБЯгБЃгБІгБЩгАВгБ§гБЊгВКгАБзФЯгБЊгВМгВЛеЙНгБЃзТ∞еҐГзКґжЕЛгБМгАБ50ж≠≥гБЂгБ™гБ£гБ¶гВВеБ•еЇЈгБЂељ±йЯњгБЧгБ¶гБДгВЛгБ®гБДгБЖгБУгБ®гБЂгБ™гВКгБЊгБЩгАВ

жИ¶дЇЙдЄ≠гБЃй£Ґй§УгБ®гБДгБЖйЭЮжЧ•еЄЄзЪДгБ™зТ∞еҐГгБІгБВгБ£гБЯгБУгБ®гБМйЦҐдЄОгБЧгБ¶гБДгВЛгБЃгБІгБѓгБ™гБДгБЛгАБгБ®гБДгБ£гБЯиАГеѓЯгВТгБЩгВЛдЇЇгВВгБДгВЛгБЛгВВгБЧгВМгБЊгБЫгВУгБМгАБгБЭгВМгБѓйБХгБДгБЊгБЩгАВ

гВ§гВЃгГ™гВєгБЃзЦЂе≠¶иАЕгГРгГЉгВЂгГЉгБЃз†Фз©ґгБІгАБеє≥жЩВгБЃе†іеРИгБІгВВгАБиГОеЕРжЬЯгБЃзТ∞еҐГгБМе§ІдЇЇгБЂгБ™гБ£гБ¶гБЛгВЙгБЃеБ•еЇЈзКґжЕЛгБЂељ±йЯњгВТдЄОгБИгВЛгБ®гБДгБЖгБУгБ®гБМеИЖгБЛгБ£гБ¶гБДгВЛгБЃгБІгБЩгАВ

гГРгГЉгВЂгГЉгБМгАБжѓНдљУеЖЕгБІдљОж†Дй§КгБЂгБХгВЙгБХгВМзФЯгБЊгВМгБЯ赧гБ°гВГгВУгБ®гАБе§ІдЇЇгБЂгБ™гБ£гБ¶гБЛгВЙгБЃзЦЊжВ£гБЃйЦҐдњВгБЂгБ§гБДгБ¶гАБзЦЂе≠¶зЪДи™њжЯїгВТи°МгБ£гБЯзµРжЮЬгАБжѓНдљУеЖЕгБІдљОж†Дй§КгБЂгБХгВЙгБХгВМгВЛгБїгБ©гАБйЂШи°АеЬІгАБз≥Це∞њзЧЕгБ™гБ©гБЃзФЯжіїзњТжЕ£зЧЕгБЃгГ™гВєгВѓгБМйЂШгБДгБУгБ®гБМеИЖгБЛгБ£гБЯгБЃгБІгБЩгАВ

гБУгБЃзПЊи±°гБѓгАБиГОеЕРжЬЯгБЂж†Дй§КгБМеНБеИЖгБІгБ™гБДзКґжЕЛгВТзµМй®УгБЩгВЛгБ®гАБдљОгБДж†Дй§КгБІгВВзФЯгБНгБ¶гБДгБСгВЛгВИгБЖиЇЂдљУгБМйБ©ењЬгБЧгБЯгБ®иІ£йЗИгБХгВМгБ¶гБДгБЊгБЩгАВгБ§гБЊгВКгАБе§ІдЇЇгБЂгБ™гБ£гБ¶ж®ЩжЇЦзЪДгБ™ж†Дй§КгВТжСВгБ£гБ¶гБЧгБЊгБЖгБ®гАБдљОж†Дй§КгБЂеѓЊењЬгБЧгБЯиЇЂдљУгБЃгБЯгВБгАБж†Дй§КйБОе§ЪгБЂгБ™гБ£гБ¶гБЧгБЊгБДзФЯжіїзњТжЕ£зЧЕгБЃгГ™гВєгВѓгБМдЄКгБМгВЛгБ®гБДгБЖгБУгБ®гБІгБЩгАВ

гБУгБЃгВИгБЖгБ™зПЊи±°гБМиµЈгБУгВЛгГ°гВЂгГЛгВЇгГ†гБ®гБЧгБ¶гАБиЇЂдљУпЉИиЇЂдљУгБЃзі∞иГЮпЉЙгБЃгБ©гБУгБЛгБЂдљОж†Дй§КзКґжЕЛгБЃи®ШжЖґгБМи®ШйМ≤гБХгВМгБЯгБ®иАГгБИгВЙгВМгБЊгБЩгБМгАБдљХеНБеєігБ®гБДгБЖйХЈжЬЯйЦУгВВгБЃйЦУгАБзі∞иГЮгБЃдЄ≠гБІзґ≠жМБгБХгВМгВЛгВВгБЃгБ®гБѓдљХгБ™гБЃгБІгБЧгВЗгБЖгБЛпЉЯ

гБЊгБЪгАБйБЇдЉЭгБІгБѓгБВгВКгБЊгБЫгВУгАВйБЇдЉЭзЪДгБ™ељҐи≥™гБѓгАБзИґгГїжѓНгБЛгВЙз≤Ње≠РгГїеНµе≠РгВТе™ТдїЛгБЧгБ¶е≠РгБЄгБ®еПЧгБСзґЩгБМгВМгВЛгВВгБЃгБІгБЩгБМгАБеПЧз≤ЊеЊМгБЃиГОеЕРжЬЯгБЃзТ∞еҐГгБЃи©±гБЃгБЯгВБгАБйБЇдЉЭгБѓзД°йЦҐдњВгБІгБЩгАВ

гБІгБѓгАБиГОеЕРжЬЯгБЃдљОж†Дй§КгБ®гБДгБЖжВ™зТ∞еҐГгБЂгВИгВКгАБDNAпЉИеЕЈдљУзЪДгБЂгБѓDNAгБЃе°©еЯЇйЕНеИЧпЉЙгБЂзХ∞еЄЄгБМзЩЇзФЯгБЧгБЯгБЃгБІгБЧгВЗгБЖгБЛпЉЯ

гБУгВМгВВйБХгБДгБЊгБЩгАВеМЦе≠¶зЙ©и≥™гВДжФЊе∞ДзЈЪгБМDNAгБЃз™БзДґе§ЙзХ∞гВТиµЈгБУгБЩгБУгБ®гБѓгБВгВКгБЊгБЩгБМгАБж†Дй§КзКґжЕЛгБМжВ™гБДгБПгВЙгБДгБІDNAгБЂзХ∞еЄЄгБМзЩЇзФЯгБЩгВЛгБУгБ®гБѓгБВгВКгБЊгБЫгВУгАВ

йБЇдЉЭгБІгВВгБ™гБПDNAгБЃе°©еЯЇйЕНеИЧе§ЙеМЦгБІгВВгБ™гБДзі∞иГЮеЖЕгБЃдљХгБЛгБМе§ЙеМЦгБЧгАБйХЈжЬЯйЦУгБЂжЄ°гВКзґ≠жМБгБЧгБ¶гБДгВЛгАБгБУгВМгБѓдЄАдљУдљХгБ™гБЃгБІгБЧгВЗгБЖгБЛпЉЯ

гБУгВМгБМгАБгВ®гГФгВЄгВІгГНгГЖгВ£гВѓгВєгБ™гБЃгБІгБЩпЉИгБІгБѓгБ™гБДгБЛгБ®иАГгБИгВЙгВМгБ¶гБДгВЛгБЃгБІгБЩпЉЙгАВ

гВВгБЖдЄАеЇ¶гВ®гГФгВЄгВІгГНгГЖгВ£гВѓгВєгБЃеЃЪзЊ©гВТи¶ЛгБ¶гБњгБЊгБЧгВЗгБЖгАВ

гВ®гГФгВЄгВІгГНгГЖгВ£гВѓгВєгБ®гБѓгАБDNAгБЃе°©еЯЇйЕНеИЧгБЃе§ЙеМЦгВТдЉігВПгБ™гБДжЯУиЙ≤дљУгБЂгБКгБСгВЛе§ЙеМЦгБЂгВИгБ£гБ¶зФЯгБШгВЛеЃЙеЃЪзЪДгБЂеПЧгБСзґЩгБМгВМгБЖгВЛи°®зПЊеЮЛпЉИгВВгБЧгБПгБѓи°®зПЊеЮЛгВТз†Фз©ґгБЩгВЛе≠¶еХПпЉЙгБІгБВгВЛгАВ

гБ§гБЊгВКгАБйБЇдЉЭгБІгВВDNAгБЃе°©еЯЇйЕНеИЧе§ЙеМЦгБІгВВгБ™гБДзі∞иГЮеЖЕгБЃжЯУиЙ≤дљУгБЂгБКгБСгВЛдљХгВЙгБЛгБЃе§ЙеМЦгБІгАБйХЈжЬЯйЦУзґ≠жМБгБЧгБ¶гБДгВЛгВВгБЃгБ®гБДгБЖгБУгБ®гБІгАБдЄКи®ШгБЃгВ™гГ©гГ≥гГАй£Ґй§УгБЃгВИгБЖгБ™гВ±гГЉгВєгБМељУгБ¶гБѓгБЊгВЛгБЃгБІгБЩгАВ

гВ¶гВ©гГЗгВ£гГ≥гГИгГ≥гБЃгВ®гГФгВЄгВІгГНгГЖгВ£гГГгВѓгГїгГ©гГ≥гГЙгВєгВ±гГЉгГЧгБЃеЫ≥гБІи™ђжШОгБЩгВЛгБ®гАБгГЬгГЉгГЂгБМжЙЛеЙНгБЃи∞ЈгБЂиРљгБ°гБУгВУгБ†зКґжЕЛпЉИзі∞иГЮгБМеИЖеМЦгБЧгБЯзКґжЕЛпЉЙгБІгБѓгАБгВ®гГФгВЄгВІгГНгГЖгВ£гВѓгВєгБ™зКґжЕЛгБѓе§ЙеМЦгБЫгБЪгАБеИЖеМЦгБЧгБЯ嚥и≥™гБМеЃЙеЃЪзЪДгБЂеПЧгБСзґЩгБМгВМгБ¶гБДгБНгБЊгБЩгАВ

дЄАжЦєгАБгГЬгГЉгГЂгБМ迥гБМгБ£гБ¶гБДгВЛзКґжЕЛпЉИеИЖеМЦйАФдЄ≠гБЃзКґжЕЛпЉЙгБІгБѓгАБгВ®гГФгВЄгВІгГНгГЖгВ£гВѓгВєгБ™зКґжЕЛгБѓе∞СгБЧгБЪгБ§гБІгБЩгБМе§ЙеМЦгБЩгВЛе†іеРИгБМгБВгВКгБЊгБЩгАВзі∞иГЮгБѓе∞СгБЧжЙЛеЙНгБЃгВ®гГФгВЄгВІгГНгГЖгВ£гВѓгВєгБ™зКґжЕЛгВТи®ШжЖґгБЧгБ™гБМгВЙеИЖеМЦгБЧгБ¶гБДгБПгБЃгБІгБЩгАВ

гВ®гГФгВЄгВІгГНгГЖгВ£гВѓгВєгБЃйЗНи¶БгБ™зЙєеЊігБ®гБЧгБ¶гАБгАМзі∞иГЮеИЖеМЦгБЃйАФдЄ≠гБІгБѓе§ЙеМЦгБЩгВЛе†іеРИгБМгБВгВЛгБМгАБзі∞иГЮеИЖеМЦгБМеЃМдЇЖгБЩгВЛгБ®еЃЙеЃЪзЪДгБЂзґ≠жМБгБХгВМгВЛгАНгБ®гБДгБЖзВєгБМжМЩгБТгВЙгВМгБЊгБЩгАВ

гБ™гБКгАБгБЩгБІгБЂгБКж∞ЧгБ•гБНгБЛгБ®жАЭгБДгБЊгБЩгБМгАБгАМгВ®гГФгВЄгВІгГНгГЖгВ£гВѓгВєгАНгБ®гБДгБЖи®АиСЙгБѓгАБ1гБ§гБЃж¶ВењµгБІгБВгВЛгБ®еРМжЩВгБЂгАБйЦҐдњВгБЩгВЛзПЊи±°гАБз†Фз©ґеИЖйЗОгБ™гБ©е§ЪзЊ©зЪДгБЂзФ®гБДгВЙгВМгБЊгБЩгАВгБЊгБЯгАБгАМгВ®гГФгВЄгВІгГНгГЖгВ£гВѓгВєгБ™зКґжЕЛпЉИorгВ®гГФгВЄгВІгГНгГЖгВ£гГГгВѓзКґжЕЛпЉЙгАНгБ®гБДгБЖгВИгБЖгБЂељҐеЃєи©ЮзЪДгБЂгВВдљњзФ®гБХгВМгАБгАМгВ®гГФгВЄгВІгГНгГЖгВ£гВѓгВєгБ®гБДгБЖзПЊи±°гБМйЦҐдЄОгБЩгВЛгАНгБ®гБДгБ£гБЯжДПеС≥гБЂгБ™гВКгБЊгБЩгАВ

гВ®гГФгВЄгВІгГНгГЖгВ£гВѓгВєгБЃгГ°гВЂгГЛгВЇгГ†

гВ®гГФгВЄгВІгГНгГЖгВ£гВѓгВєгБЃеЃЪзЊ©гБѓеИЖгБЛгБ£гБЯгБСгВМгБ©гВВгАБеЕЈдљУзЪДгБЂгБ©гБЃгВИгБЖгБЂгБЧгБ¶зЩЇзФЯгБЧгБ¶гБДгВЛгБЃгБЛзЦСеХПгБЃжЦєгВВе§ЪгБДгБ®жАЭгБДгБЊгБЩгБЃгБІгАБгВ®гГФгВЄгВІгГНгГЖгВ£гВѓгВєгБЃгГ°гВЂгГЛгВЇгГ†гБЂгБ§гБДгБ¶и™ђжШОгБЧгБ¶гБДгБНгБЊгБЩгАВ

гВ®гГФгВЄгВІгГНгГЖгВ£гВѓгВєгБЃгГ°гВЂгГЛгВЇгГ†гВТзРЖиІ£гБЩгВЛгБЂгБѓгАБйБЇдЉЭе≠РгВДDNAгБЃеЯЇжЬђзЪДзЯ•и≠ШгБЂгБ§гБДгБ¶зРЖиІ£гБЧгБ¶гБКгБПењЕи¶БгБМгБВгВЛгБЯгВБгАБењЕи¶БжЬАдљОйЩРгБЃеЖЕеЃєгВТгБЊгБЪи™ђжШОгБЧгБЯгБДгБ®жАЭгБДгБЊгБЩгАВ

гБФе≠ШзЯ•гБЃйАЪгВКгАБдЇЇйЦУгБЃиЇЂдљУгБЃгБїгБ®гВУгБ©гБѓж∞іеИЖпЉИ庳隥гБЂгВИгБ£гБ¶е§ЙгВПгВКгБЊгБЩгБМ50пЉЕгАЬ80пЉЕз®ЛеЇ¶пЉЙгБІгБЩгБМгАБгБЭгБЃжђ°гБЂе§ЪгБДжИРеИЖгБѓгВњгГ≥гГСгВѓи≥™гБІ20пЉЕз®ЛеЇ¶гВТеН†гВБгБЊгБЩгАВгВњгГ≥гГСгВѓи≥™гБѓдЇЇйЦУгБЃиЇЂдљУгВТжІЛжИРгБЧгБ¶гБДгВЛдЄїжИРеИЖгБІгАБдЇЇйЦУгБЃиЇЂдљУгБЃдЄ≠гБЂгБѓзіД10дЄЗгВВгБЃгВњгГ≥гГСгВѓи≥™гБМе≠ШеЬ®гБЧгБЊгБЩгАВ

жИСгАЕгБЃиЇЂдљУгБЃйГ®дљНгБѓгАБ嚥гВДжАІи≥™гАБеГНгБНгБ™гБ©гБМзХ∞гБ™гВКгБЊгБЩгБМгАБгБУгВМгБѓгВњгГ≥гГСгВѓи≥™гБЃйБХгБДгБЂгВИгВЛгВВгБЃгБІгБЩгАВ

гВњгГ≥гГСгВѓи≥™гБѓгВҐгГЯгГОйЕЄгБ®гБДгБЖзЙ©и≥™гБМзµРеРИгБЧгБ¶гБІгБНгБ¶гБКгВКгАБиЗ™зДґзХМгБЂгБѓдљХзЩЊз®Ѓй°ЮгВВгБЃгВҐгГЯгГОйЕЄгБМе≠ШеЬ®гБЧгБЊгБЩгБМгАБдЇЇйЦУгБЃгВњгГ≥гГСгВѓи≥™гВТжІЛжИРгБЩгВЛгВҐгГЯгГОйЕЄгБѓ20з®Ѓй°ЮгБІгБЩгАВ20з®Ѓй°ЮгБЃгВҐгГЯгГОйЕЄгБМгАБгБ©гБЖгБДгБЖй†ЖзХ™гБІгБ©гБЃгБПгВЙгБДзµРеРИгБЩгВЛгБЛгБЂгВИгБ£гБ¶гАБзХ∞гБ™гВЛгВњгГ≥гГСгВѓи≥™гБМгБІгБНгБВгБМгВКгБЊгБЩгАВ

гБУгБЃгВњгГ≥гГСгВѓи≥™гБЃеРИжИРгВТзЃ°зРЖгБЧгБ¶гБДгВЛгБЃгБМйБЇдЉЭе≠РгБІгБЩгАВйБЇдЉЭе≠РгБѓгАБгБ©гБЃгВИгБЖгБ™гВњгГ≥гГСгВѓи≥™гВТдљЬгВЛгБЛгБ®гБДгБЖгВњгГ≥гГСгВѓи≥™гБЃи®≠и®ИеЫ≥гБІгБЩгАВгБЭгБЧгБ¶йБЇдЉЭе≠РгБѓгАБDNAгБЃдЄ≠гБЂеЕ•гБ£гБ¶гБДгБЊгБЩгАВ

DNAгВТзРЖиІ£гБЩгВЛгБЯгВБгБЂгБѓгАБзі∞иГЮгБЃжІЛйА†гБЂгБ§гБДгБ¶гБЃзРЖиІ£гБМењЕи¶БгБІгБЩгАВ

дЇЇйЦУгБЃиЇЂдљУгБѓгАБзіД60еЕЖеАЛгАБз®Ѓй°ЮгБЂгБЧгБ¶200з®Ѓй°Юдї•дЄКгВВгБЃзі∞иГЮгБІгБІгБНгБ¶гБКгВКгАБзі∞иГЮгБѓдЇЇйЦУгВТжІЛжИРгБЩгВЛеЯЇжЬђеНШдљНгБІгБЩгАВдЇЇйЦУгБЃзі∞иГЮпЉИ1гБ§гБЃзі∞иГЮпЉЙгБѓгАБзі∞иГЮж†ЄгАБзі∞иГЮи≥™гАБзі∞иГЮиЖЬгБІгБІгБНгБ¶гБКгВКгАБзі∞иГЮж†ЄгБЃдЄ≠гБЂгБѓжЯУиЙ≤дљУгБМе≠ШеЬ®гБЧгБЊгБЩгАВ

жЯУиЙ≤дљУгБѓгБДгБПгБ§гБЛгБЃзЙ©и≥™гБІгБІгБНгБ¶гБДгБЊгБЩгБМгАБгБЭгБЃдЄ≠гБЂж†ЄйЕЄгБЃдЄАз®ЃгБІгБВгВЛDNAпЉИгГЗгВ™гВ≠гВЈгГ™гГЬж†ЄйЕЄпЉЙгБМгБВгВКгБЊгБЩгАВгБ§гБЊгВКгАБDNAгБ®гБѓеМЦе≠¶зЙ©и≥™гБІгАБгБЭгБЃдЄ≠гБЂйБЇдЉЭе≠РпЉИгВњгГ≥гГСгВѓи≥™гБЃи®≠и®ИеЫ≥пЉЙгБМеЕ•гБ£гБ¶гБДгБЊгБЩгАВ

DNAгБЃжІЛйА†гБѓгАБз≥ЦпЉИдЇФзВ≠з≥ЦпЉЙгБ®гГ™гГ≥йЕЄгБМзµРеРИгБЧгБЯзЙ©и≥™гБЃ2жЬђгБЃжЯ±гБЃйЦУгВТе°©еЯЇгБМдЄ¶гВУгБІгБКгВКгАБе°©еЯЇгВТиґ≥е†ігБ®гБЩгВЛиЮЇжЧЛйЪОжЃµгБЃгВИгБЖгБ™ељҐзКґгБ®гБ™гБ£гБ¶гБДгБЊгБЩгАВе°©еЯЇгБѓгАБгВҐгГЗгГЛгГ≥пЉИAпЉЙгАБгВЈгГИгВЈгГ≥пЉИCпЉЙгАБгВ∞гВҐгГЛгГ≥пЉИGпЉЙгАБгГБгГЯгГ≥пЉИTпЉЙгБЃ4з®Ѓй°ЮгБІгАБAгБ®TгАБCгБ®GгБМеРДгАЕгГЪгВҐпЉИе°©еЯЇеѓЊпЉЙгБЂгБ™гБ£гБ¶гБДгБЊгБЩгАВ

гБУгБЃе°©еЯЇгБЃдЄ¶гБ≥пЉИе°©еЯЇйЕНеИЧпЉЙгБМйБЇдЉЭе≠РгБІгБЩгАВгБ§гБЊгВКгАБз≠ЛиВЙгВДеЖЕиЗУгАБи°Ажґ≤гАБеЕНзЦЂгБ™гБ©гВТдљЬгВЛгБЃгБЂењЕи¶БгБ™гВњгГ≥гГСгВѓи≥™гБЃи®≠и®ИеЫ≥гБѓгАБ4з®Ѓй°ЮгБЃе°©еЯЇгБЃдЄ¶гБ≥жЦєгБЂгВИгБ£гБ¶ж±ЇеЃЪгБХгВМгБ¶гБДгВЛгБЃгБІгБЩгАВ

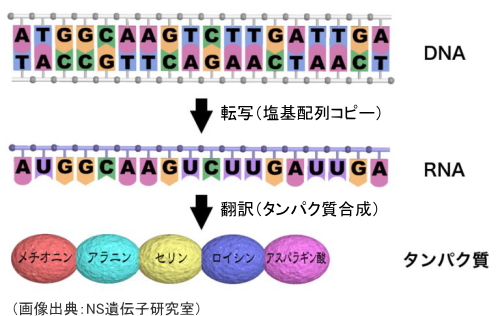

гБХгБ¶гАБйБЇдЉЭжГЕ冱гБѓгАБзі∞иГЮж†ЄеЖЕгБЃжЯУиЙ≤дљУеЖЕгБЃDNAгБЂеЕ•гБ£гБ¶гБДгБЊгБЩгБМгАБгВњгГ≥гГСгВѓи≥™гБЃеРИжИРгБѓзі∞иГЮж†ЄгБЃдЄ≠гБІи°МгВПгВМгВЛгБЃгБІгБѓгБ™гБПгАБзі∞иГЮи≥™гБІи°МгВПгВМгБЊгБЩгАВгБЭгБУгБІгАБзі∞иГЮж†ЄеЖЕгБЃDNAгБЃйБЇдЉЭжГЕ冱гВТзі∞иГЮж†Єе§ЦгБЃзі∞иГЮи≥™гБЄдЉЭгБИгВЛгГ°гГГгВїгГ≥гВЄгГ£гГЉгБМRNAпЉИгГ™гГЬж†ЄйЕЄпЉЙгБ®гБДгБЖзЙ©и≥™гБІгБЩгАВ

гБ§гБЊгВКгАБDNAгБЃе°©еЯЇйЕНеИЧгВТRNAгБМгВ≥гГФгГЉгБЧгАБRNAгБМзі∞иГЮж†ЄгВТеЗЇгБ¶гАБRNAгБЃе°©еЯЇйЕНеИЧгБЃжГЕ冱гВТеЯЇгБЂгВњгГ≥гГСгВѓи≥™гВТдљЬгВКгБЊгБЩгАВ

DNAгБѓгАБAгБ®TгАБGгБ®CгБЃе°©еЯЇеѓЊгБМйОЦгБ®гБ™гБ£гБЯгВВгБЃгБІгБЩгБМгАБдЇЇйЦУгБЃзі∞иГЮ1еАЛгБЃдЄ≠гБЂгБѓзіД60еДДгВВгБЃе°©еЯЇеѓЊгБМеЕ•гБ£гБ¶гБДгБЊгБЩгАВзі∞иГЮж†ЄгБЃдЄ≠гБЂгБѓ46жЬђгБЃжЯУиЙ≤дљУгБМгБВгВКгАБDNAгБЃйОЦгБѓ46еАЛгБЂеИЖгБЛгВМгБ¶е≠ШеЬ®гБЧгБЊгБЩгАВ

46жЬђгБЃжЯУиЙ≤дљУгБѓгАБ44жЬђгБЃеЄЄжЯУиЙ≤дљУгБ®2жЬђгБЃжАІжЯУиЙ≤дљУгБЛгВЙгБ™гВКгАБеЄЄжЯУиЙ≤дљУгБѓ1зХ™жЯУиЙ≤дљУ√Ч2жЬђгАБ2зХ™жЯУиЙ≤дљУ√Ч2жЬђгАБвА¶гАБ22зХ™жЯУиЙ≤дљУ√Ч2жЬђгБ®гБ™гБ£гБ¶гБКгВКгАБеРМгБШжЯУиЙ≤дљУгБМ2жЬђгБЪгБ§22зµДе≠ШеЬ®гБЧгБЊгБЩгАВжАІжЯУиЙ≤дљУгБѓгАБзФЈжАІгБѓXжЯУиЙ≤дљУгБ®YжЯУиЙ≤дљУгАБе•≥жАІгБѓXжЯУиЙ≤дљУгБМ2жЬђгБ®гБ™гБ£гБ¶гБДгБЊгБЩгАВ

YжЯУиЙ≤дљУгБЂеЕ•гБ£гБ¶гБДгВЛжГЕ冱гБѓгАБзФЈжАІгВТж±ЇеЃЪгБЩгВЛжГЕ冱гБІгАБдЇЇйЦУгВТи¶ПеЃЪгБЩгВЛйБЇдЉЭжГЕ冱гБѓгАБ1зХ™жЯУиЙ≤дљУгАБ2зХ™жЯУиЙ≤дљУгАБвА¶гАБ22зХ™жЯУиЙ≤дљУгАБXжЯУиЙ≤дљУгБЂеЕ•гБ£гБ¶гБДгВЛе°©еЯЇеѓЊгБІгБВгВКгАБзіД30еДДпЉИзіД60еДД√Ј2пЉЙгБЃе°©еЯЇеѓЊгБ®гБ™гВКгБЊгБЩгАВгБУгВМгВТгГТгГИгВ≤гГОгГ†гБ®и®АгБДгБЊгБЩгАВ

гВ≤гГОгГ†гБ®гБѓгАБгБВгВЛзФЯзЙ©гВТи¶ПеЃЪгБЩгВЛйБЇдЉЭжГЕ冱гБЃзЈПдљУгБІгАБдЇЇйЦУгБЃе†іеРИгБѓгГТгГИгВ≤гГОгГ†гАБи±ЪгБЃе†іеРИгБѓгГЦгВњгВ≤гГОгГ†гБ®гБДгБЖгВИгБЖгБЂеСЉгБ≥гБЊгБЩгАВеЊУгБ£гБ¶гАБгАМгГТгГИгВ≤гГОгГ†пЉЭдЇЇйЦУгВТи¶ПеЃЪгБЩгВЛйБЇдЉЭжГЕ冱гБЃзЈПдљУпЉЭдЇЇйЦУгВТи¶ПеЃЪгБЩгВЛDNAгБЃе°©еЯЇйЕНеИЧпЉИзіД30еДДе°©еЯЇеѓЊпЉЙгАНгБ®гБ™гВКгБЊгБЩгАВ

еЃЯгБѓгГТгГИгВ≤гГОгГ†пЉИзіД30еДДе°©еЯЇеѓЊпЉЙгБЃгБЖгБ°гАБйБЇдЉЭе≠РпЉИгВњгГ≥гГСгВѓи≥™гБЃи®≠и®ИеЫ≥пЉЙгБѓзіД1пЉЕз®ЛеЇ¶гБІгБЩгАВгБ§гБЊгВКгАБDNAгБЃе°©еЯЇйЕНеИЧгБЂгБКгБДгБ¶гАБйБЇдЉЭе≠РгБЃй†ШеЯЯгБ®йБЇдЉЭе≠РгБІгБѓгБ™гБДй†ШеЯЯгБМгБВгВКгАБйБЇдЉЭе≠РгБІгБѓгБ™гБДй†ШеЯЯгБЃжЦєгБМгБѓгВЛгБЛгБЂе§ІгБНгБДгБЃгБІгБЩгАВ

гВ≤гГОгГ†гБ®йБЇдЉЭе≠РгВТдЉЉгБЯгВИгБЖгБ™гВВгБЃгБ®и™§иІ£гБХгВМгБ¶гБДгВЛдЇЇгВВе§ЪгБДгБІгБЩгБМгАБгВ≤гГОгГ†гБЃгБїгВУгБЃдЄАйГ®гБМйБЇдЉЭе≠РгБ™гБЃгБІгБЩгАВ

вАїгВ≤гГОгГ†гАБйБЇдЉЭе≠РгАБDNAгБѓжЈЈеРМгБЧгБМгБ°гБ™гБЃгБІгАБдїКдЄАеЇ¶еЊ©зњТгБЧгБ¶гБКгБНгБЊгБЩгАВ

гГїгВ≤гГОгГ†пЉЪдЇЇйЦУгВТи¶ПеЃЪгБЩгВЛDNAгБЃе°©еЯЇйЕНеИЧ

гГїйБЇдЉЭе≠РпЉЪDNAгБЃе°©еЯЇйЕНеИЧгБЃгБЖгБ°гВњгГ≥гГСгВѓи≥™гВТжІЛжИРгБЩгВЛйГ®еИЖпЉИгВҐгГЯгГОйЕЄйЕНеИЧгВТжМЗеЃЪгБЧгБ¶гБДгВЛйГ®еИЖпЉЙ

гГїDNAпЉЪгГЗгВ™гВ≠гВЈгГ™гГЬж†ЄйЕЄгБ®гБДгБЖеМЦе≠¶зЙ©и≥™

еЊУгБ£гБ¶гАБе°©еЯЇйЕНеИЧгБЂгБКгБДгБ¶йБЇдЉЭе≠РгБЃй†ШеЯЯгБѓй£ЫгБ≥й£ЫгБ≥гБЂе≠ШеЬ®гБЧгБЊгБЩгБМгАБйБЇдЉЭе≠РгБЃй†ШеЯЯгБЃжХ∞гБѓзіД2дЄЗжХ∞еНГгБІгБЩгАВпЉИдЇЇйЦУгБЃйБЇдЉЭе≠РгБѓ2дЄЗжХ∞еНГеАЛгБ®и®АгВПгВМгВЛгБЃгБѓгАБгБУгБЃгБЯгВБгБІгБЩпЉЙ

йБЇдЉЭе≠Рй†ШеЯЯгБЃе°©еЯЇеѓЊгБЃжХ∞гБѓгАБзіД30еДД√ЧзіД1пЉЕпЉЭзіД3000дЄЗгБ®гБ™гВКгБЊгБЩгБМгАБгБДгБПгБ§гБЛгБЃе°©еЯЇеѓЊгБМйЫЖгБЊгВЙгБ™гБДгБ®жГЕ冱пЉИгВњгГ≥гГСгВѓи≥™гБЃи®≠и®ИеЫ≥пЉЙгБ®гБЧгБ¶жИРзЂЛгБЧгБЊгБЫгВУгБЃгБІгАБгБЭгБЃгВИгБЖгБ™е°©еЯЇеѓЊгБЃйЫЖеРИдљУгБЃйГ®еИЖгБМзіД2дЄЗжХ∞еНГеАЛгБВгВЛгБ®гБДгБЖгБУгБ®гБІгБЩгАВ

гБІгБѓгАБгГТгГИгВ≤гГОгГ†гБЂгБКгБДгБ¶гАБйБЇдЉЭе≠РгБІгБѓгБ™гБДй†ШеЯЯгБѓгГ†гГАгБ™гБЃгБІгБЧгВЗгБЖгБЛпЉЯ

гГЧгГ©гГҐгГЗгГЂгБЂдЊЛгБИгВЛгБ®еИЖгБЛгВКгВДгБЩгБДгБЃгБІгБЩгБМгАБйБЇдЉЭе≠РгБѓгВњгГ≥гГСгВѓи≥™гБЃи®≠и®ИеЫ≥пЉИгВҐгГЯгГОйЕЄгБЃйЕНеИЧжГЕ冱пЉЙгБІгБЩгБЃгБІгАБгГЧгГ©гГҐгГЗгГЂгБЃеАЛгАЕгБЃйГ®еУБгБЂи©≤ељУгБЧгБЊгБЩгАВгБЧгБЛгБЧгАБйГ®еУБгБ†гБСгБМгБВгБ£гБ¶гВВгАБгГЧгГ©гГҐгГЗгГЂгВТеЃМжИРгБХгБЫгВЛгБУгБ®гБѓгБІгБНгБЊгБЫгВУгАВ

гБ©гБЃйГ®еУБгБ®гБ©гБЃйГ®еУБгВТжО•зЭАгБХгБЫгБ¶гАБгБ©гБУгБЂйЕНзљЃгБХгБЫгВЛгБЛгБ®гБДгБЖи®≠и®ИеЫ≥гБМењЕи¶БгБ®гБ™гВКгБЊгБЩгАВгГТгГИгВ≤гГОгГ†гВВеРМжІШгБІгАБгБ©гБЃйБЇдЉЭе≠РгВТгБДгБ§гАБгБ©гБУгБІгАБгБ©гБЃгБПгВЙгБДеГНгБЛгБЫгВЛгБЛгБ®гБДгБ£гБЯжГЕ冱гВВгГТгГИгВ≤гГОгГ†гБЂгБѓи®ШйМ≤гБХгВМгБ¶гБДгВЛгБЃгБІгБЩгАВ

зіД2дЄЗжХ∞еНГеАЛгБЃйБЇдЉЭе≠РгБѓгАБеРДгАЕзХ∞гБ™гВЛзЩЇзПЊгВ≥гГ≥гГИгГ≠гГЉгГЂгВТеПЧгБСгБ¶гБКгВКгАБгБ©гБЃгВИгБЖгБ™йБЇдЉЭе≠РгБМзЩЇзПЊгБЧгБ¶гБДгВЛгБЛгБЂгВИгБ£гБ¶гАБзі∞иГЮгБЃељҐжЕЛгВДж©ЯиГљгБМи¶ПеЃЪгБХгВМгБ¶гБДгБЊгБЩгАВ

йБЇдЉЭе≠РгБЃзЩЇзПЊгБѓгБДгВНгБДгВНгБВгВКгБЊгБЩгБМгАБгВ®гГФгВЄгВІгГНгГЖгВ£гВѓгВєгБЃгГ°гВЂгГЛгВЇгГ†гВТзРЖиІ£гБЩгВЛдЄКгБІжЬАдљОйЩРењЕи¶БгБ™гБУгБ®гВТи™ђжШОгБЧгБЊгБЩгАВ

жЬАгВВйЗНи¶БгБ™гБЃгБѓгАБйБЇдЉЭе≠РгБЃињСгБПгБЂе≠ШеЬ®гБЩгВЛгВ≥гГ≥гГИгГ≠гГЉгГЂй†ШеЯЯгБІгБЩгАВгВ≥гГ≥гГИгГ≠гГЉгГЂй†ШеЯЯгБѓгАБгБЭгБЃйБЇдЉЭе≠РгВТRNAгБЂиїҐеЖЩгБЩгВЛгБЛгБ©гБЖгБЛгВТж±ЇгВБгБ¶гБДгБЊгБЩгАВ

гВ≥гГ≥гГИгГ≠гГЉгГЂй†ШеЯЯгБѓгАБйБЇдЉЭе≠РгБЃгБЩгБРињСгБПгБЂгБВгВЛгГЧгГ≠гГҐгГЉгВњгГЉй†ШеЯЯгБ®гВДгВДйЫҐгВМгБЯгБ®гБУгВНгБЂгБВгВЛеИґеЊ°й†ШеЯЯгБЂеИЖгБСгВЙгВМгБЊгБЩгАВ

RNAгБЄгБЃиїҐеЖЩгБ®гБѓгАБDNAгВТгГЖгГ≥гГЧгГђгГЉгГИгБ®гБЧгБ¶RNAгВТдљЬжИРгБЩгВЛйЕµзі†гАМRNAгГЭгГ™гГ°гГ©гГЉгВЉгАНгБМгАБйБЇдЉЭе≠РгБЃдЄКгВТзІїеЛХгБЧгБ™гБМгВЙе°©еЯЇйЕНеИЧжГЕ冱гВТDNAгБЛгВЙRNAгБЄгВ≥гГФгГЉгБЩгВЛгГЧгГ≠гВїгВєгБІгБЩгАВ

гБЭгВМгВТи°МгБЖгБЯгВБгБЂгБѓгАБгБЊгБЪгГЧгГ≠гГҐгГЉгВњгГЉй†ШеЯЯгБЂRNAгГЭгГ™гГ°гГ©гГЉгВЉгБМеЉХгБНеѓДгБЫгВЙгВМгАБжіїжАІеМЦгБХгВМгВЛењЕи¶БгБМгБВгВКгАБгБЭгВМгВТи™њжХігБЩгВЛгБЃгБМ迥еЖЩеЫ†е≠РгБІгБЩгАВгБ§гБЊгВКгАБ迥еЖЩеЫ†е≠РгБѓгАБ迥еЖЩгБЃгВєгВ§гГГгГБгБ™гБЃгБІгБЩгАВ

гБХгВЙгБЂгАБ迥еЖЩгВТгВ≥гГ≥гГИгГ≠гГЉгГЂгБЧгБ¶гБДгВЛгБЃгБѓиїҐеЖЩеЫ†е≠РгБ†гБСгБІгБѓгБВгВКгБЊгБЫгВУгАВеИґеЊ°й†ШеЯЯгБЃзКґжЕЛгВВгАБ迥еЖЩгБЂе§ІгБНгБПељ±йЯњгБЧгБ¶гБДгБЊгБЩгАВгБУгБЃеИґеЊ°й†ШеЯЯгБЃзКґжЕЛгБУгБЭгБМгАБгВ®гГФгВЄгВІгГНгГЖгВ£гВѓгВєдњЃй£ЊгБІгБВгВКгАБеЕЈдљУзЪДгБЂгБѓгАМгГТгВєгГИгГ≥гБЃдњЃй£ЊгАНгБ®гАМDNAгБЃгГ°гГБгГЂеМЦгАНгБІгБЩгАВ

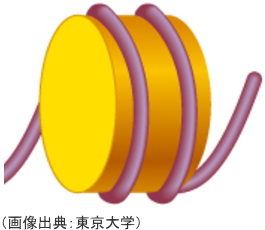

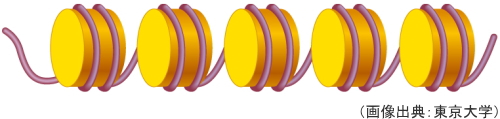

дЇЇйЦУгБЃDNAгБѓгАБгБЭгБЃгБЊгБЊгБЃзКґжЕЛгБІжЯУиЙ≤дљУгБЃдЄ≠гБЂе≠ШеЬ®гБЩгВЛгБЃгБІгБѓгБ™гБПгАБгГТгВєгГИгГ≥гБ®гБДгБЖеЖЖз≠ТзКґгБЃгВњгГ≥гГСгВѓи≥™гБЂзіД2еЫЮеЈїгБНдїШгБДгБЯгГМгВѓгГђгВ™гВљгГЉгГ†гБ®гБДгБЖжІЛйА†гВТдљЬгБ£гБ¶е≠ШеЬ®гБЧгБ¶гБДгБЊгБЩгАВ

гБ§гБЊгВКDNAгБѓгАБ1еАЛзЫЃгБЃгГТгВєгГИгГ≥гБЂзіД2еЫЮеЈїгБНдїШгБДгБЯгВЙгАБе∞СгБЧгБЭгБЃгБЊгБЊгБЃзКґжЕЛгБЂгБ™гВКгАБжђ°гБЂ2еАЛзЫЃгБЃгГТгВєгГИгГ≥гБЂзіД2еЫЮеЈїгБНдїШгБДгБЯгВЙгАБгБЊгБЯе∞СгБЧгБЭгБЃгБЊгБЊгБЃзКґжЕЛгБЂгБ™гВКвА¶гБ®зє∞гВКињФгБЧгАБжХ∞зП†гБЃгВИгБЖгБ™зКґжЕЛгБІе≠ШеЬ®гБЧгБ¶гБДгБЊгБЩгАВ

гГМгВѓгГђгВ™гВљгГЉгГ†гБМе§ЪжХ∞йА£гБ™гБ£гБ¶гБІгБНгБЯгВВгБЃгВТгВѓгГ≠гГЮгГБгГ≥пЉИгВѓгГ≠гГЮгГБгГ≥зЈЪзґ≠пЉЙгБ®и®АгБДгБЊгБЩгАВжЯУиЙ≤дљУгБѓгАБгБУгБЃгВѓгГ≠гГЮгГБгГ≥гБМжКШгВКгБЯгБЯгБЊгВМгБЯгВВгБЃгБІгБЩгАВ

1гБ§гБЃзі∞иГЮж†ЄеЖЕгБЂгБѓ46жЬђгБЃжЯУиЙ≤дљУгБМгБВгВКгАБеЊУгБ£гБ¶DNAгБЃйОЦгВВ46жЬђгБВгВКгБЊгБЩгАВ46жЬђгБЃDNAгБЃйХЈгБХгБѓзЈПеТМпЉИзЈПеїґйХЈпЉЙгБѓзіД2mгБІгБЩгАВдЄАжЦєгАБзі∞иГЮж†ЄгБЃзЫіеЊДгБѓзіД5ќЉmпЉИ1/200mmпЉЙгБІгБЩгАВ

гБУгБЃгВИгБЖгБЂе∞ПгБХгБ™зі∞иГЮж†ЄеЖЕгБЂгАБзіД2mгБЃDNAгБМгВВгБ§гВМгБЪгБЂеПОзіНгБХгВМгБ¶гБДгВЛгБЃгБѓгАБгВѓгГ≠гГЮгГБгГ≥гБЃзКґжЕЛгБІгВ≥гГ≥гГСгВѓгГИгБЂжКШгВКгБЯгБЯгБЊгВМгБ¶е≠ШеЬ®гБЧгБ¶гБДгВЛгБЛгВЙгБ™гБЃгБІгБЩгАВ

гБЧгБЛгБЧгАБгГТгВєгГИгГ≥гБѓDNAгВТгВ≥гГ≥гГСгВѓгГИгБЂгБЊгБ®гВБгВЛгБ†гБСгБІгБѓгБ™гБПгАБжІШгАЕгБ™йЕµзі†гБЂгВИгВКеМЦе≠¶дњЃй£ЊгВТеПЧгБСгАБ迥еЖЩгВТгВ≥гГ≥гГИгГ≠гГЉгГЂгБЩгВЛељєеЙ≤гВВжЛЕгБ£гБ¶гБДгБЊгБЩгАВгГТгВєгГИгГ≥гБЃдњЃй£ЊгБЂгБѓгБДгБПгБ§гБЛз®Ѓй°ЮгБМгБВгВКгБЊгБЩгБМгАБйЗНи¶БгБ™гБЃгБѓгВҐгВїгГБгГЂеМЦгБ®гГ°гГБгГЂеМЦгБІгБЩгАВ

вАїгВҐгВїгГБгГЂеМЦпЉЪгВҐгВїгГБгГЂеЯЇпЉИ-COCH3пЉЙгБМзµРеРИгБХгВМгВЛгБУгБ® / гГ°гГБгГЂеМЦпЉЪгГ°гГБгГЂеЯЇпЉИ-CH3пЉЙгБМзµРеРИгБХгВМгВЛгБУгБ®

гВҐгВїгГБгГЂеМЦгВТеПЧгБСгБЯгГТгВєгГИгГ≥гБЃињСгБПгБЂе≠ШеЬ®гБЩгВЛйБЇдЉЭе≠РгБѓгАБ迥еЖЩгБМжіїжАІеМЦгБХгВМгБЊгБЩгАВдЄАжЦєгАБгГТгВєгГИгГ≥гБМгГ°гГБгГЂеМЦгВТеПЧгБСгВЛгБ®гАБ迥еЖЩгБМжіїжАІеМЦгБХгВМгВЛе†іеРИгБ®дЄНжіїжАІеМЦгБХгВМгВЛе†іеРИгБМгБВгВКгАБи™ђжШОгБЂгБѓгГТгВєгГИгГ≥гБЃжІЛйА†гБЃзРЖиІ£гБМењЕи¶БгБІгБВгВКгАБгБЛгБ™гВКи§ЗйЫСгБЂгБ™гВЛгБЯгВБгАБгБУгБУгБІгБѓеЙ≤жДЫгБЧгБЊгБЩгАВ

DNAгБЃгГ°гГБгГЂеМЦгБѓгАБDNAгБЃ4гБ§гБЃе°©еЯЇгБЃгБЖгБ°гВЈгГИгВЈгГ≥пЉИCпЉЙгБЃгБњгБМгГ°гГБгГЂеМЦгВТеПЧгБСгВЛдњЃй£ЊгБІгАБгВЈгГИгВЈгГ≥гБМгГ°гГБгГЂеМЦгБЩгВЛгБ®иїҐеЖЩгБМдЄНжіїжАІеМЦгБХгВМгБЊгБЩгАВ

гБЊгБ®гВБгВЛгБ®гАБгВ®гГФгВЄгВІгГНгГЖгВ£гВѓгВєгБѓгАБзЙєеЃЪгБЃйБЇдЉЭе≠РгВТеГНгБЛгБЫгВЛгБЛж≠ҐгВБгВЛгБЛгБЃгВєгВ§гГГгГБгБЃгВ™гГ≥/гВ™гГХгБЃж©ЯиГљгБІгБВгВКгАБдї£и°®зЪДгБ™гВВгБЃгБ®гБЧгБ¶дї•дЄЛгБЃ3гБ§гБМгБВгВКгБЊгБЩгАВ

вС†гГТгВєгГИгГ≥гБМгВҐгВїгГБгГЂеМЦгБХгВМгВЛгБ®гАБйБЇдЉЭе≠РзЩЇзПЊгБМжіїжАІеМЦгБХгВМгВЛ

вС°гГТгВєгГИгГ≥гБМгГ°гГБгГЂеМЦгБХгВМгВЛгБ®гАБйБЇдЉЭе≠РзЩЇзПЊгБМжіїжАІеМЦгБХгВМгВЛе†іеРИгБ®дЄНжіїжАІеМЦгБХгВМгВЛе†іеРИгБМгБВгВЛпЉИи©≥зі∞гБѓеЙ≤жДЫпЉЙ

вСҐDNAгБМгГ°гГБгГЂеМЦгБХгВМгВЛгБ®гАБйБЇдЉЭе≠РзЩЇзПЊгБМдЄНжіїжАІеМЦгБХгВМгВЛ

гВ®гГФгВЄгВІгГНгГЖгВ£гВѓгВєз†Фз©ґгБЃдЇЛдЊЛгБ®гВ®гГФгВЄгВІгГНгГЖгВ£гВѓгВєгБЃиЂЦзРЖзЪДиІ£йЗИгБЃдїХжЦє

гВ≤гГОгГ†гБВгБ£гБ¶гБЃгВ®гГФгВЄгВІгГНгГЖгВ£гВѓгВє

зФЯеСљгБЃи®≠и®ИеЫ≥гБ®дЊЛгБИгВЙгВМгВЛгВ≤гГОгГ†гБѓгАБеАЛдЇЇгБЃдЄ≠гБІгБѓеРМдЄАгБІгБВгВКгАБзФЯгБЊгВМгБ¶гБЛгВЙе§ЙеМЦгБЫгБЪгАБдЇЇзВЇзЪДгБЂе§ЙгБИгВЛгБУгБ®гБѓгБІгБНгБЊгБЫгВУгАВдЄАжЦєгАБгВ®гГФгВЄгВІгГНгГЖгВ£гВѓгВєгБѓгАБеЯЇжЬђзЪДгБЂеЃЙеЃЪгБЧгБЯгВВгБЃгБІгБЩгБМгАБжЩВгБ®гБЧгБ¶е§ЙеМЦгБЩгВЛгБУгБ®гВВгБВгВКгБЊгБЩгАВ

гБ§гБЊгВКгАБгВ≤гГОгГ†гБѓдЄНе§ЙгБІгБЩгБМгАБгВ®гГФгВЄгВІгГНгГЖгВ£гВѓгВєгБѓеПѓе§ЙгБ®гБДгБЖзЙєеЊігБМгБВгВКгБЊгБЩгАВгБУгБЃзЙєеЊігБЃгБњгВТеПЦгВКеЗЇгБЧгБ¶гАБгАМйБЇдЉЭе≠РпЉИгВ≤гГОгГ†пЉЙгБѓе§ЙгБИгВЙгВМгВЛгАНгАМдЇЇзФЯгБѓе§ЙгБИгВЙгВМгВЛгАНetc. гБ®гБДгБ£гБЯеЖЕеЃєгБЃи¶ЛиІ£гВТгВИгБПзЫЃгБЂгБЧгБЊгБЩгБМгАБйБОе§ІиІ£йЗИгБМйБОгБОгВЛгБ®и®АгБИгВЛгБІгБЧгВЗгБЖгАВ

гВ®гГФгВЄгВІгГНгГЖгВ£гВѓгВєгБМгВ≤гГОгГ†гБЂеПЦгБ£гБ¶дї£гВПгВЛгБ®гБДгБ£гБЯгВИгБЖгБ™гАБе§ІгБНгБ™гВ§гГ≥гГСгВѓгГИгВТжМБгБ§гБ®гБѓзПЊзКґгБІгБѓиАГгБИгБЂгБПгБДгБІгБЩгАВ

гБЭгВВгБЭгВВгАБеЕ®гБ¶гБЃжГЕ冱гБѓгВ≤гГОгГ†гБЂеЖЕеМЕгБХгВМгБ¶гБКгВКгАБгВ®гГФгВЄгВІгГНгГЖгВ£гВѓгВєгБЂйЦҐдЄОгБЩгВЛгВВгБЃгВВдЊЛе§ЦгБІгБѓгБВгВКгБЊгБЫгВУгАВгВ®гГФгВЄгВІгГНгГЖгВ£гВѓгВєгБѓгАБгВ≤гГОгГ†жГЕ冱гБЃи™≠гБњеЗЇгБЧгГ°гВЂгГЛгВЇгГ†гБЃ1гБ§гБЂйБОгБОгБЊгБЫгВУгАВ

гБ§гБЊгВКгАБгВ≤гГОгГ†гБВгБ£гБ¶гБЃгВ®гГФгВЄгВІгГНгГЖгВ£гВѓгВєгБІгБВгВКгАБгВ≤гГОгГ†гБ®гВ®гГФгВЄгВІгГНгГЖгВ£гВѓгВєгБѓеѓЊз≠ЙйЦҐдњВгБІгБѓгБВгВКгБЊгБЫгВУгАВ

дЊЛгБИгВЛгБ™гВЙгАБгВ≤гГОгГ†гБѓжЬђгБІгАБгВ®гГФгВЄгВІгГНгГЖгВ£гВѓгВєгБѓдїШзЃЛгВДгГЮгГЉгВЂгГЉгБІгБЩгАВиЖ®е§ІгБ™жГЕ冱гБМеЕ•гБ£гБЯжЬђпЉИгВ≤гГОгГ†пЉЙгБМгБВгВКгАБгАМгБУгБЃйГ®еИЖгБѓи™≠гВАгАНгАМгБУгБЃйГ®еИЖгБѓи™≠гБЊгБ™гБДгАНгБ®гБДгБ£гБЯдїШзЃЛпЉИгГТгВєгГИгГ≥гБЃдњЃй£ЊпЉЙгВДгГЮгГЉгВЂгГЉпЉИDNAгБЃгГ°гГБгГЂеМЦпЉЙгБМгБХгВМгБ¶гБДгВЛгВ§гГ°гГЉгВЄгБІгБЩгАВ

гАМгБУгБЃйГ®еИЖи™≠гВАгАНгБ®гБДгБЖйБЇдЉЭе≠РзЩЇзПЊжіїжАІеМЦгБЃзЩљдїШзЃЛгАБгАМгБУгБЃйГ®еИЖгБѓи™≠гБЊгБ™гБДгАНгБ®гБДгБЖйБЇдЉЭе≠РзЩЇзПЊдЄНжіїжАІеМЦгБЃйїТдїШзЃЛгАБйїТгГЮгГЉгВЂгГЉгБМгБХгВМгБ¶гБДгВЛгБЃгБІгБЩгАВпЉИгГТгВєгГИгГ≥гБЃдњЃй£ЊвЗТжіїжАІеМЦгАБдЄНжіїжАІеМЦ / DNAгБЃгГ°гГБгГЂеМЦвЗТдЄНжіїжАІеМЦпЉЙ

гБЧгБЛгБЧгАБдїШзЃЛгВДгГЮгГЉгВЂгГЉгБЃе†іжЙАпЉИгВ®гГФгВЄгВІгГНгГЖгВ£гВѓгВєгБ™зКґжЕЛпЉЙгБМе§ЙгВПгБ£гБ¶гВВгАБжЬђгБЃеЖЕеЃєгБЭгБЃгВВгБЃпЉИгВ≤гГОгГ†пЉЙгБМе§ЙгВПгВЛгВПгБСгБІгБѓгБВгВКгБЊгБЫгВУгАВ

гГЮгВєгГ°гГЗгВ£гВҐгВДжЬђгГїйЫСи™МгБЃи¶ЛеЗЇгБЧгВДгВњгВ§гГИгГЂгБѓгАБгВ≠гГ£гГГгГБгГЉгБ™гВВгБЃгБМе§ЪгБПгАБгВ≤гГОгГ†гВДйБЇдЉЭе≠РзРЖиЂЦгБЛгВЙгВ®гГФгВЄгВІгГНгГЖгВ£гВѓгВєзРЖиЂЦгБЄгБЃгГСгГ©гГАгВ§гГ†гВЈгГХгГИгБ®гБДгБ£гБЯгВИгБЖгБ™гБУгБ®гВТгГЯгВєгГ™гГЉгГЙгБЧгБ¶гБДгВЛжДЯгБМеР¶гВБгБЊгБЫгВУгБМгАБгВ®гГФгВЄгВІгГНгГЖгВ£гВѓгВєгБЃеЃЪзЊ©гВТгБНгБ°гВУгБ®зРЖиІ£гБЧгБ¶гБДгВМгБ∞гАБйБОе§ІиІ£йЗИгБМиµЈгБУгВЛгБУгБ®гБѓгАБгБЊгБЪгБ™гБДгБЛгБ®жАЭгБДгБЊгБЩгАВ

йБХгБДгБМгБВгВЛгБЛгВЙгБ®гБДгБ£гБ¶еОЯеЫ†гБ®гБѓйЩРгВЙгБ™гБД

дЄАеНµжАІеПМзФЯеЕРгБЂгБКгБДгБ¶гБѓгАБгВ≤гГОгГ†гБѓ100пЉЕеРМдЄАгБІгБЩгБМгАБгВ®гГФгВЄгВІгГНгГЖгВ£гВѓгВєгБ™йБХгБДгБѓгБ©гБЃгБПгВЙгБДгБВгВЛгБЃгБЛгВТиІ£жЮРгБЧгБЯз†Фз©ґгБМгБВгВКгБЊгБЩгАВ

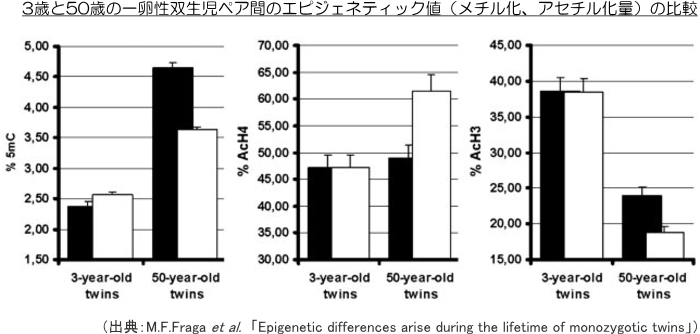

3ж≠≥гАЬ74ж≠≥гБЊгБІгБЃ80зµДгБЃдЄАеНµжАІеПМзФЯеЕРгБЃгГ™гГ≥гГСзі∞иГЮгБ™гБ©гБЛгВЙжО°еПЦгБЧгБЯDNAгБЂгБ§гБДгБ¶гАБгВ®гГФгВЄгВІгГНгГЖгВ£гВѓгВєгБ™зКґжЕЛгБЃеЈЃзХ∞гВТиІ£жЮРгБЧгБЯгБ®гБУгВНгАБ庳隥гБЃиЛ•гБДгГЪгВҐгВИгВКгВВ庳隥гБЃйЂШгБДгГЪгВҐгБЃжЦєгБМгАБгВ®гГФгВЄгВІгГНгГЖгВ£гВѓгВєгБ™еЈЃзХ∞гБМе§ІгБНгБДгБ®гБДгБЖзµРжЮЬгБМеЗЇгБЊгБЧгБЯгАВ

гБЯгБ†гБЧгАБгБУгБЃз†Фз©ґгБЛгВЙгБѓзµ±и®ИзЪДгБ™йБХгБДгБМз§ЇгБХгВМгБ¶гБДгВЛгБ†гБСгБІгАБгВ®гГФгВЄгВІгГНгГЖгВ£гВѓгВєгБ™йБХгБДгБМдЄАеНµжАІеПМзФЯеЕРгБЃгБНгВЗгБЖгБ†гБДгБЂгАБгБ©гБЃгВИгБЖгБ™ељ±йЯњгВТгВВгБЯгВЙгБЩгБЃгБЛгАБгВВгБЧгБПгБѓгВВгБЯгВЙгБХгБ™гБДгБЃгБЛгБѓеИЖгБЛгБ£гБ¶гБДгБЊгБЫгВУгАВ

гБ§гБЊгВКгАБдЄАеНµжАІеПМзФЯеЕРгБЃгБНгВЗгБЖгБ†гБДгБЂгБКгБСгВЛ嚥и≥™гБЃйБХгБДгБЃеОЯеЫ†гБМгАБгВ®гГФгВЄгВІгГНгГЖгВ£гВѓгВєгБЂгВИгВЛгВВгБЃгБ™гБЃгБЛгБ©гБЖгБЛгБѓеИЖгБЛгВКгБЊгБЫгВУгАВ

и®ЉжШОгБІгБНгБ™гБСгВМгБ∞зЬЯеЃЯгБ®и®АгБИгБ™гБД

еЙНињ∞гБЧгБЯгВ™гГ©гГ≥гГАгБЃй£Ґй§УгБЃгВ±гГЉгВєгБЃгВИгБЖгБЂгАБиГОеЕРжЬЯгБЂгБКгБСгВЛзТ∞еҐГи¶БеЫ†гБМжИРдЇЇеЊМгБЃзЧЕж∞ЧгБЃзЩЇзЧЗгБЂйЦҐдњВгБЩгВЛгБ®гБДгБЖ冱еСКгБѓе§ЪжХ∞е≠ШеЬ®гБЧгБЊгБЩгАВ

дљУеЖЕгБЃгБ©гБУгБЛгБЃзі∞иГЮгБЂи®ШжЖґгБМжЃЛгБ£гБ¶гБДгВЛгВПгБСгБІгБЩгБЃгБІгАБгВ®гГФгВЄгВІгГНгГЖгВ£гВѓгВєгБМйЦҐдЄОгБЧгБ¶гБДгВЛеПѓиГљжАІгБѓеНБеИЖиАГгБИгВЙгВМгБЊгБЩгАВгБЧгБЛгБЧгАБзПЊжЩВзВєгБІгБѓгАБ祯еЃЯгБ™и®ЉжШОгБѓгБХгВМгБ¶гБДгБЊгБЫгВУпЉИи®ЉжЛ†гБМгБВгВКгБЊгБЫгВУпЉЙгАВ

дїЃгБЂгВ®гГФгВЄгВІгГНгГЖгВ£гВѓгВєгБМйЦҐдЄОгБЧгБ¶гБДгВЛгБ®дїЃеЃЪгБЧгБ¶гАБгБ©гБЃзі∞иГЮгБЃгВ®гГФгВЄгВІгГНгГЖгВ£гВѓгВєе§ЙеМЦгБМеОЯеЫ†гБЛгВТзЙєеЃЪгБЩгВЛењЕи¶БгБМеЗЇгБ¶гБНгБЊгБЩгАВ

гВ®гГФгВЄгВІгГНгГЖгВ£гВѓгВєе§ЙеМЦгБМе∞СжХ∞гБЃйБЇдЉЭе≠РгБЃгБњгБІи™НгВБгВЙгВМгВЛгБ™гВЙгАБзЙЗгБ£зЂѓгБЛгВЙи™њгБєгБ¶гБДгБСгБ∞дљХгБ®гБЛгБ™гВЛгБЛгВВгБЧгВМгБЊгБЫгВУгАВгБЧгБЛгБЧгАБе§ЪжХ∞гБЃйБЇдЉЭе≠РгБЃгВ®гГФгВЄгВІгГНгГЖгВ£гВѓгВєзКґжЕЛгБЂйБХгБДгБМгБВгВМгБ∞гАБгБ©гВМгБМеОЯеЫ†гБ™гБЃгБЛгВТзЙєеЃЪгБЩгВЛгБЃгБѓгБЯгВДгБЩгБДгБУгБ®гБІгБѓгБВгВКгБЊгБЫгВУгАВ

дЇЇйЦУгБЂйЦҐгБЧгБ¶гАБгБУгВМгВЙгБЃиІ£жЮРгВТи°МгБЖгБ†гБСгБЃгВµгГ≥гГЧгГЂгВТйЫЖгВБгВЛгБЃгБѓгБїгБЉдЄНеПѓиГљгБ™гБЯгВБгАБеЛХзЙ©еЃЯй®УгБ®гБ™гВКгБЊгБЩгАВгБЛгБ™гВКгБЃжХ∞гБЃеЃЯй®УеЛХзЙ©гБМењЕи¶БгБІгБѓгБВгВКгБЊгБЩгБМгАБгВДгВНгБЖгБ®жАЭгБИгБ∞гБІгБНгБ™гБДгБУгБ®гБІгБѓгБВгВКгБЊгБЫгВУгАВ

гБЧгБЛгБЧгАБз†Фз©ґиЂЦжЦЗгБ®гБЧгБ¶гБѓгАБгБВгБЊгВКи¶ЛељУгБЯгВЙгБ™гБДгБЃгБМзПЊзКґгБІгБЩгАВгГНгВђгГЖгВ£гГЦгБ™зµРжЮЬгБМеЗЇгВЛгБ®гАБиЂЦжЦЗ冱еСКгБХгВМгБ™гБДеВЊеРСгБЂгБВгВЛгБЯгВБгАБгБ©гБЃгБПгВЙгБДгБЃжХ∞гБЃз†Фз©ґгБМи°МгВПгВМгБЯгБЃгБЛгБѓдЄНжШОгБІгБЩгАВ

гБ§гБЊгВКгАБиЂЦжЦЗзЩЇи°®гВТи¶ЛгВЛйЩРгВКгБІгБѓгАБгВ®гГФгВЄгВІгГНгГЖгВ£гВѓгВєгБМйЦҐдЄОгБЧгБ¶гБДгВЛгБЃгБІгБѓгБ™гБДгБЛгБ®жАЭгВПгВМгВЛзПЊи±°гБІгВВгАБзЪЖгБМзіНеЊЧгБЩгВЛи®ЉжШОгВТгБЩгВЛгБЃгБѓз∞°еНШгБІгБѓгБ™гБДгВИгБЖгБІгБЩгАВ

еБ•еЕ®гБ™е•ље•ЗењГгБ®йБ©ж≠£гБ™жЗРзЦСењГгВТжМБгБ£гБ¶гАБеЖЈйЭЩгБЂеИ§жЦ≠гБЩгВЛењЕи¶БгБМгБВгВЛ

гВ®гГФгВЄгВІгГНгГЖгВ£гВѓгВєгБЃеЃЪзЊ©иЗ™дљУгБМеЇГзѓДгБІгБВгВЛгБЯгВБгАБгАМеЕ®гБ¶гБЃйБЇдЉЭе≠РзЩЇзПЊгБЃгВ≥гГ≥гГИгГ≠гГЉгГЂгБЂгБѓгАБдљХгВЙгБЛгБЃељҐгБІгВ®гГФгВЄгВІгГНгГЖгВ£гВѓгВєгБ™гВ≥гГ≥гГИгГ≠гГЉгГЂгВТеПЧгБСгБ¶гБДгВЛгАНгБ®иІ£йЗИгБЩгВЛгБУгБ®гВВеПѓиГљгБ®и®АгБИгБЊгБЩгАВ

дїЃгБЂгАБгБЭгБЃгВЖгВЛгБДиІ£йЗИгВТеПЧгБСеЕ•гВМгВЛгБ®гАБеЕ®гБ¶гБЃзФЯеСљзПЊи±°гБЂгБѓгВ®гГФгВЄгВІгГНгГЖгВ£гВѓгВєгБМйЦҐдЄОгБЧгБ¶гБДгВЛгБ®гБДгБЖиАГгБИгВВйЦУйБХгБДгБІгБѓгБВгВКгБЊгБЫгВУгАВ

гБЧгБЛгБЧгАБгБЭгВМгБІгБѓдљХгВВи®АгБ£гБ¶гБДгБ™гБДгБЃгБ®еРМгБШгБ™гБЃгБІгАБгВДгБѓгВКеОЯеЫ†гБІгБВгВЛгБ®гБЛеЉЈгБПйЦҐдЄОгБЧгБ¶гБДгВЛгБ®гБДгБ£гБЯгБУгБ®гВТи®ЉжШОгАБзЩЇи¶ЛгБЩгВЛењЕи¶БгБМгБВгВЛгБ®жАЭгБДгБЊгБЩгБМгАБгБЭгВМгБМйЫ£гБЧгБДгБЃгБМзПЊзКґгБЃгБЯгВБгАБдљХгБІгВВгБЛгВУгБІгВВгВ®гГФгВЄгВІгГНгГЖгВ£гВѓгВєгБЂгБЩгВЛеВЊеРСгБМгБВгВЛгВИгБЖгБЂжАЭгБИгБЊгБЩгАВ

дЊЛгБИгБ∞гАБ饮йВ™гВТгБ≤гБДгБЯжЩВгБЃе§©ж∞ЧгБМжВ™гБЛгБ£гБЯгБ®гБЧгБЊгБЩгАВ姩ж∞ЧгБМжВ™гБДгБ®гБДгБЖи¶БеЫ†гБМгАБ饮йВ™гВТгБ≤гБДгБЯгБУгБ®гБЂеЕ®гБПйЦҐдЄОгБЧгБ¶гБДгБ™гБДгБ®гВВи®АгБИгБЊгБЫгВУгБМгАБгБЭгВМгВТи®АгБДеЗЇгБЩгБ®дљХгБІгВВгБЛгВУгБІгВВйЦҐдЄОгБЧгБ¶гБДгВЛгБУгБ®гБЂгБ™гВЛгБЃгБ®еРМгБШгБІгБЩгАВ

PTSDпЉИењГзЪДе§ЦеВЈеЊМгВєгГИгГђгВєйЪЬеЃ≥пЉЙгБ®гВ®гГФгВЄгВІгГНгГЖгВ£гВѓгВєгБЃдЊЛгВТиАГгБИгБ¶гБњгБЊгБЧгВЗгБЖгАВPTSDгБ®гБѓгАБдЇЛжХЕгВДзБљеЃ≥гБ™гБ©гБЃз™БзДґгБЃењГзЪДе§ЦеВЈгАБгБЊгБЯгБѓеЕРзЂ•иЩРеЊЕгБЃгВИгБЖгБ™жЕҐжАІгБЃењГзЪДе§ЦеВЈгБЂгВИгВКгАБдЄНеЃЙгВДгГХгГ©гГГгВЈгГ•гГРгГГгВѓгБ™гБ©жЧ•еЄЄзФЯжіїгБЂжФѓйЪЬгВТгБНгБЯгБЩзЧЗзКґгБМжМБзґЪгБЩгВЛз≤Њз•ЮзЦЊжВ£гБІгБЩгАВ

гБУгБЃPTSDгБЂгВ®гГФгВЄгВІгГНгГЖгВ£гВѓгВєгБМйЦҐдЄОгБЧгБ¶гБДгВЛгБ®гБЩгВЛи¶ЛиІ£гБМгБВгВКгБЊгБЩгАВ

гВ®гГФгВЄгВІгГНгГЖгВ£гВѓгВєгБЃеЃЪзЊ©гБМеЇГзѓДгБ™гБЯгВБгАБеР¶еЃЪгБЩгВЛгБЃгБѓдЄНеПѓиГљгБІгБЩгБМгАБеЉЈгБПйЦҐдЄОгБЧгБ¶гБДгВЛгБЃгБЛгАБйЦҐдЄОгБЧгБ¶гБДгБ™гБДгБ®гБѓи®АгБИгБ™гБДгГђгГЩгГЂгБ™гБЃгБЛгАБгБ®гБДгБЖгБ®гБУгВНгБМиЂЦзВєгБІгБЩгАВ

гБЊгБЪгАБи®ШжЖґгВДе≠¶зњТгБЂгБѓгВ®гГФгВЄгВІгГНгГЖгВ£гВѓгВєгБМйЦҐдЄОгБЧгБ¶гБДгВЛгБУгБ®гБМеИЖгБЛгБ£гБ¶гБДгБЊгБЩпЉИгВАгВНгВУгАБгВ®гГФгВЄгВІгГНгГЖгВ£гВѓгВєгБ†гБСгБІгБѓгБВгВКгБЊгБЫгВУпЉЙгАВ

гБЊгБЯгАБзФЯеЊМгБЩгБРгБЃе≠РгГ©гГГгГИгБЃеЃЯй®УгБІгАБжДЫжГЕи≤ІгБЧгБПиВ≤гБ¶гВЙгВМгБЯе≠РгГ©гГГгГИгБѓгАБгБДгБ§гБЊгБІгВВгВєгГИгГђгВєиАРжАІгБМеЉ±гБПгАБгВ®гГФгВЄгВІгГНгГЖгВ£гВѓгВєгБЃеИґеЊ°гБЂгВИгВЛгВВгБЃгБІгБВгВЛгБУгБ®гБМеИЖгБЛгБ£гБ¶гБДгБЊгБЩгАВ

гБУгБЃ2гБ§гБЃдЇЛеЃЯгБЛгВЙгАБPTSDгБЂгБѓгВ®гГФгВЄгВІгГНгГЖгВ£гВѓгВєгБМеЉЈгБПйЦҐдЄОгБЧгБ¶гБДгВЛгБ®гБДгБЖдїЃи™ђгБМе≠ШеЬ®гБЧгБЊгБЩгАВ

嶕ељУгБЃгВИгБЖгБЂгВВжАЭгБИгБЊгБЩгБЧгАБдїЃи™ђгВТеР¶еЃЪгБЩгВЛгВ®гГУгГЗгГ≥гВєгБѓгБ™гБДгБІгБЩгБМгАБзЦСгБДжЈ±гБПиАГгБИгБ¶гБњгВЛењЕи¶БгБМгБВгВЛгВИгБЖгБЂжАЭгБИгБЊгБЩгАВ

гБЭгВВгБЭгВВгАБгВ®гГФгВЄгВІгГНгГЖгВ£гВѓгВєжГЕ冱гБЃгВ≤гГОгГ†гБЄгБЃеИЈгВКиЊЉгБњгБЂгБѓгАБзЙєеЃЪгБЃгВњгВ§гГЯгГ≥гВ∞гБМйЗНи¶БгБІгБВгВЛеПѓиГљжАІгБМйЂШгБДгБІгБЩгАВ

е≠РгГ©гГГгГИгБЃеЃЯй®УгБѓгАБзФЯеЊМгБЩгБРгБЃиВ≤жИРгБЂгБ§гБДгБ¶гБЃз†Фз©ґгБІгБВгВКгАБгВ™гГ©гГ≥гГАгБЃй£Ґй§УгБЃгВ±гГЉгВєгБЃгВИгБЖгБЂгАБиГОеЕРжЬЯгБЂдљОж†Дй§КгВТзµМй®УгБЧгБ¶зФЯгБЊгВМгБЯ赧гБ°гВГгВУгБѓгАБжИРдЇЇеЊМгАБзФЯжіїзњТжЕ£зЧЕгБЂгБ™гВКгВДгБЩгБДгБ®гБДгБЖгГРгГЉгВЂгГЉдїЃи™ђгБ®гБДгБЖгВВгБЃгБМгБВгВКгБЊгБЩгБМгАБиГОеЕРжЬЯгБ®гБДгБЖгВњгВ§гГЯгГ≥гВ∞гБМгВ≠гГЉгБ®гБ™гВЛзПЊи±°гБІгБЩгАВ

зФЯгБЊгВМгБ¶гБЛгВЙгБЃзТ∞еҐГгБЃељ±йЯњгАБгБЊгБЧгБ¶гВДжИРдЇЇеЊМгБЃдЇЛжХЕгВДзБљеЃ≥гБІгБЃењГзЪДе§ЦеВЈгБМгАБгВ®гГФгВЄгВІгГНгГЖгВ£гВѓгВєзКґжЕЛгВТе§ЙеМЦгБХгБЫгВЛгБЃгБІгБЧгВЗгБЖгБЛпЉЯи≠∞иЂЦгБЃдљЩеЬ∞гБМеНБеИЖгБЂгБВгВЛгВИгБЖгБЂжАЭгБИгБЊгБЩгАВ

еЊУгБ£гБ¶гАБPTSDгБЂгВ®гГФгВЄгВІгГНгГЖгВ£гВѓгВєгБМгАБгБ©гБЃз®ЛеЇ¶йЦҐдЄОгБЧгБ¶гБДгВЛгБЃгБЛгАБеЙНињ∞гБЃ2гБ§гБЃдЇЛеЃЯгБЛгВЙеИ§жЦ≠гБЩгВЛгБЃгБѓйЫ£гБЧгБДгБ®и®АгБИгБЊгБЩгАВ

дїЃгБЂгАБPTSDгБЂгВ®гГФгВЄгВІгГНгГЖгВ£гВѓгВєгБМеЉЈгБПйЦҐдЄОгБЧгБ¶гБДгВЛгБ®гБЧгБ¶гАБдЇЇйЦУгБЃгБ©гБЃзі∞иГЮгБЂгБ©гБЃгВИгБЖгБ™е§ЙеМЦгБМзФЯгБШгВЛгБЛгВЙPTSDгБМзЩЇзЧЗгБЩгВЛгАБгБ®гБДгБЖгБЃгВТи™њгБєгВЛгБЃгБѓз∞°еНШгБІгБѓгБВгВКгБЊгБЫгВУгАВ

з†Фз©ґгБМйА≤гВБгБ∞гАБгВ®гГФгВЄгВІгГНгГЖгВ£гВѓгВєгБЃеЉЈгБДйЦҐдЄОгБМи®ЉжШОгБХгВМгВЛгБЛгВВгБЧгВМгБЊгБЫгВУгБМгАБзПЊжЩВзВєгБІгБѓе§ҐзЙ©и™ЮгБ®и®АгВПгБЦгВЛгВТеЊЧгБЊгБЫгВУгАВ

зФЯеСљзПЊи±°гБЃеОЯеЫ†гБѓи§ЗжХ∞гБВгВЛгБУгБ®гБМйАЪеЄЄгБІгАБеОЯеЫ†гБ®дЄїеОЯеЫ†гБѓеРМгБШгБ®гБѓйЩРгВЙгБ™гБД

гБВгВЛдЇЛжЯДгБМеИЖгБЛгБ£гБ¶гБДгВЛгБ®и®АгБ£гБ¶гВВгАБеИЖгБЛгБ£гБ¶гБДгВЛгБЃгГђгГЩгГЂгБѓгБДгВНгБДгВНгБВгВКгБЊгБЩгАВ

гВ®гГФгВЄгВІгГНгГЖгВ£гВѓгВєзПЊи±°гБІгАБзПЊжЩВзВєгБІжЬАгВВи©≥зі∞гБЂеИЖгБЛгБ£гБ¶гБДгВЛгБЃгБѓгАБж§НзЙ©гБЃжШ•еМЦзПЊи±°гБІгБЩгАВж§НзЙ©гБЃжШ•еМЦзПЊи±°гБІгБѓгАБйЭЮгВ≥гГЉгГЙRNAгБЂеІЛгБЊгВКгАБгГТгВєгГИгГ≥гБЃдњЃй£ЊгБМгБ©гБЃгВИгБЖгБЂйА≤е±ХгБЧгБ¶гБДгБПгБЛгБМжЩВз≥їеИЧгВВеРЂгВБгБ¶жШО祯еМЦгБХгВМгБ¶гБДгБЊгБЩгАВ

вАїж§НзЙ©гБЃжШ•еМЦзПЊи±°пЉЪжШ•гБЂиК±гВТеТ≤гБЛгБЫгВЛж§НзЙ©гБЃе§ЪгБПгБѓгАБеЖђгБЃдљОжЄ©жЪійЬ≤гБМиК±жИРгБЃжЭ°дїґгБ®гБ™гБ£гБ¶гБДгБЊгБЩгАВгБУгБЃгАБдљОжЄ©зКґжЕЛгБЂгВИгБ£гБ¶иК±жИРдњГйА≤гБХгВМгВЛзПЊи±°гВТгАМжШ•еМЦзПЊи±°гАНгБ®гБДгБДгБЊгБЩгАВдЇЇзВЇзЪДгБЂдљОжЄ©зКґжЕЛгБЂгБХгВЙгБЩгБУгБ®гБІгАБеЖђгВТиґКгБХгБ™гБПгБ¶гВВиК±жИРгБХгБЫгВЛгБУгБ®гБМгБІгБНгАБгБУгВМгВТгАМжШ•еМЦеЗ¶зРЖгАНгБ®гБДгБДгБЊгБЩгАВ

гБУгБУгБЊгБІи©≥зі∞гБЂеИЖгБЛгБ£гБ¶гБДгВЛгБЃгБѓгАБжІШгАЕгБ™е§ЙзХ∞дљУгВТеИ©зФ®гБЧгБЯиІ£жЮРгБМгБІгБНгБ¶гБДгВЛгБЛгВЙгБІгАБгБУгБЃгГђгГЩгГЂгБІгБВгВМгБ∞иЙѓгБПеИЖгБЛгБ£гБ¶гБДгВЛгБ®и®АгБ£гБ¶гВВйБОи®АгБІгБѓгБ™гБДгБІгБЧгВЗгБЖгАВ

гБЧгБЛгБЧгАБгБЭгБЃдїЦгБЃзПЊи±°гАБдЊЛгБИгБ∞гАБе•≥зОЛгГРгГБгБЃзЩЇзФЯгАБи®ШжЖґгБЄгБЃйЦҐдЄОгАБгГЧгГђгГЉгГ™гГЉгГПгВњгГНгВЇгГЯгБЃдЄАйЫМдЄАйЫДеИґгБ™гБ©гБЂйЦҐгБЧгБ¶гБѓгАБгВ®гГФгВЄгВІгГНгГЖгВ£гВѓгВєгБМйЦҐдЄОгБЧгБ¶гБДгВЛгБЃгБѓеИЖгБЛгБ£гБ¶гБДгБЊгБЩгБМгАБгВ®гГФгВЄгВІгГНгГЖгВ£гВѓгВєгБМеОЯеЫ†пЉИгВ®гГФгВЄгВІгГНгГЖгВ£гВѓгВєгБ†гБСгБІи™ђжШОгБІгБНгВЛпЉЙгБ®иАГгБИгВЛгБЃгБѓйБОе§ІиІ£йЗИгБІгБЩгАВ

гБУгВМгВЙгБЃеЃЯй®УгБѓгАБгГТгВєгГИгГ≥гБЃгВҐгВїгГБгГЂеМЦгВДDNAгБЃгГ°гГБгГЂеМЦгВТиЦђеЙ§гБ™гБ©гБІжФ™дє±гБЩгВЛгБ®гАБгБВгВЛзПЊи±°гБМзФЯгБШгБЯгВКгГїзФЯгБШгБ™гБЛгБ£гБЯгВКгБЩгВЛгВВгБЃгБІгБЩгАВ

еЊУгБ£гБ¶гАБгГТгВєгГИгГ≥гБЃгВҐгВїгГБгГЂеМЦгВДDNAгБЃгГ°гГБгГЂеМЦгБМгАБгБЭгВМгВЙгБЃзПЊи±°гБЂйЦҐдЄОгБЧгБ¶гБДгВЛгБУгБ®гБѓйЦУйБХгБДгБ™гБДгБІгБЩгБМгАБеИЖгБЛгВЛгБЃгБѓгБЭгБУгБЊгБІгБІгАБгБЭгВМдї•дЄКгБЃгБУгБ®гБѓеИЖгБЛгВКгБЊгБЫгВУгАВ

гБЭгВВгБЭгВВгАБзФЯеСљзПЊи±°гБѓгАБи§ЗжХ∞гБЃеОЯеЫ†пЉИзРЖзФ±пЉЙгВДгГ°гВЂгГЛгВЇгГ†гБМйЦҐдЄОгБЧгБ¶гБДгВЛгБЃгБМйАЪеЄЄгБІгБЩгАВеЊУгБ£гБ¶гАБгВ®гГФгВЄгВІгГНгГЖгВ£гВѓгВєгБ†гБСгБМж©ЯиГљгБЧгБ¶жИРгВКзЂЛгБ£гБ¶гБДгВЛгВПгБСгБІгБѓгБВгВКгБЊгБЫгВУгАВ

еИЖгБЛгВКгВДгБЩгБПгВ§гГ°гГЉгВЄгБЧгВДгБЩгБДгВИгБЖгБЂгАБзПЊи±°гВТе±Лж†єгАБеОЯеЫ†гВДгГ°гВЂгГЛгВЇгГ†гВТжЯ±гБ®иАГгБИгБ¶гБњгБ¶гБПгБ†гБХгБДгАВзФЯеСљзПЊи±°гБМгАБгВ®гГФгВЄгВІгГНгГЖгВ£гВѓгВєгВТеІЛгВБгАБгБДгВНгВУгБ™жЯ±гБІжФѓгБИгВЙгВМгБ¶гБДгВЛгБ®иАГгБИгВЛгБЃгБІгБЩгАВ

еЃЯй®УгБЂгВИгБ£гБ¶гАБиЦђеЙ§гБ™гБ©гБІгБВгВЛж©ЯиГљгВТйШїеЃ≥гБХгБЫгБЯгВК姱泿гБХгБЫгВЛгБ®гБДгБЖгБУгБ®гБѓгАБдЄАжЬђгБЃжЯ±гВТдљОгБПгБЧгБЯгВКзД°гБПгБЧгБ¶гБЧгБЊгБЖзКґж≥БгВТжДПеЫ≥зЪДгБЂдљЬгВКеЗЇгБЩгБУгБ®гБІгБЩгАВеЊУгБ£гБ¶гАБзД°гБПгБЭгБЖгБ®гБЧгБЯжЯ±гБМгАБе±Лж†єгВТжФѓгБИгВЛйЗНи¶БгБ™дљНзљЃгБЂгБВгБ£гБЯе†іеРИпЉИе§ІйїТжЯ±гБЃе†іеРИпЉЙгАБе±Лж†єпЉИзФЯеСљзПЊи±°пЉЙгБѓеі©гВМиРљгБ°гВЛгБУгБ®гБЂгБ™гВКгБЊгБЩгАВ